Der Altenberger Dom

Vorderseite

des Altenberger Domes, Photographie von H. M. Knechten

Ist das Bergische Land nach der hügeligen Gegend benannt? Nein,

sondern nach dem Territorium der Grafen von Berg.

Adolf III. von Deutz (um 1025 - 1081/1083) erbaute um 1060

die Burg Berge, daher wurde er in einer Urkunde von 1068 als Adolfus advocatus

de Monte (Adolf [I.] genannt von Berg) bezeichnet.

1122 erbaute Graf Adolf II. von Berg (1106 - 1160) hoch über

der Wupper eine Burg im heutigen Solingen, die er Neuenberge nannte zur

Unterscheidung von Altenberge im heutigen Odenthal. Im Jahre 1386 bezogen

Herzog Wilhelm I. von Berg (um 1348 - 1408) und seine Gemahlin Anna von der

Pfalz (1346-1415) ihre neue Residenz in Düsseldorf, eine Burg am Rhein, sodaß

die Bedeutung von Berge allmählich sank. Um 1500 wurde es allmählich zu einem

Schloß umgebaut, sodaß die Bezeichnung Schloß

Burg üblich wurde. Es erlitt schwere Schäden im Dreißigjährigen Krieg und

wurde 1648 niedergelegt. Ab 1890 erfolgte der Wiederaufbau. Heute ist Schloß

Burg die größte rekonstruierte Burganlage in Nordrhein-Westfalen.

Innenraum

des Altenberger Domes, Photographie von H. M. Knechten

1133 verschenkte Adolf II. Altenberge an die Zisterzienser

von Morimond. In deutschen Quellen hieß diese Gründung: Kloster zum alten

Berge, und in lateinischen: Monasterium sanctæ Mariæ de Berge.

Altarraum

des Altenberger Domes, Photographie von H. M. Knechten

Es bestanden bereits familiäre Bindungen zum

Zisterzienserorden durch Adolfs Bruder Everhard von Berg (um 1100 - 1145/1152),

der zwischen 1120 und 1124 in Marimord dem Orden beigetreten war. Adolfs

zweiter Bruder Bruno II. von Berg (um 1100 - 1137) war seit 1131 Erzbischof von

Köln.

Die Mönche wohnten ein Jahr lang in der Burg Berge und zogen

dann in das Tal um. Der Grund war die Nähe zum Fluß Dhünn. Wasser war notwendig

als Trink-, Spül- und Waschwasser, außerdem, um die Kornmühle anzutreiben und

den Unrat wegzuschwemmen. Im Übrigen war es Sitte der Benediktiner, Klöster auf

Bergen zu gründen, da dieser Orden zur unruhigen Zeit der Völkerwanderung

gegründet wurde, also Schutz und Sicherheit vonnöten waren, während die

Zisterzienser Täler bevorzugten, da sie im Grunde fromme Gärtner und zugleich

Lehrende und Lernende waren.

Strahlenmadonna

des Altenberger Domes, um 1530, Photographie von H. M. Knechten

Woher kommt die Bezeichnung Zisterzienser? 1098 wurde in Cîteaux (altfranzösisch cistels – Röhricht) ein Kloster

gegründet. Der Ort liegt 25 km südlich von Dijon in der Region Burgund. Das

Ziel war, die benediktinische Regel wörtlich zu befolgen. Als Bernhard von

Clairvaux (1090-1153) im Jahr 1113 zusammen mit dreißig Freunden in den Orden eintrat,

setzte eine Blüte ein, sodaß viele weitere Klöster gegründet wurden. Das

Kloster Morimond, gegründet 1115 in Parnoy-en-Bassigny (40 km ostsüdöstlich von

Chaumont, Département Haute-Marne) von Stephan Harding, dem dritten Abt von

Cîteaux (um 1059 - 1134), sandte Abt Berno (1135-1151 urkundlich erwähnt) und

zwölf Mönche nach Altenberg, welche dort am 25. August 1133 eintrafen und ein

Kloster gründeten.

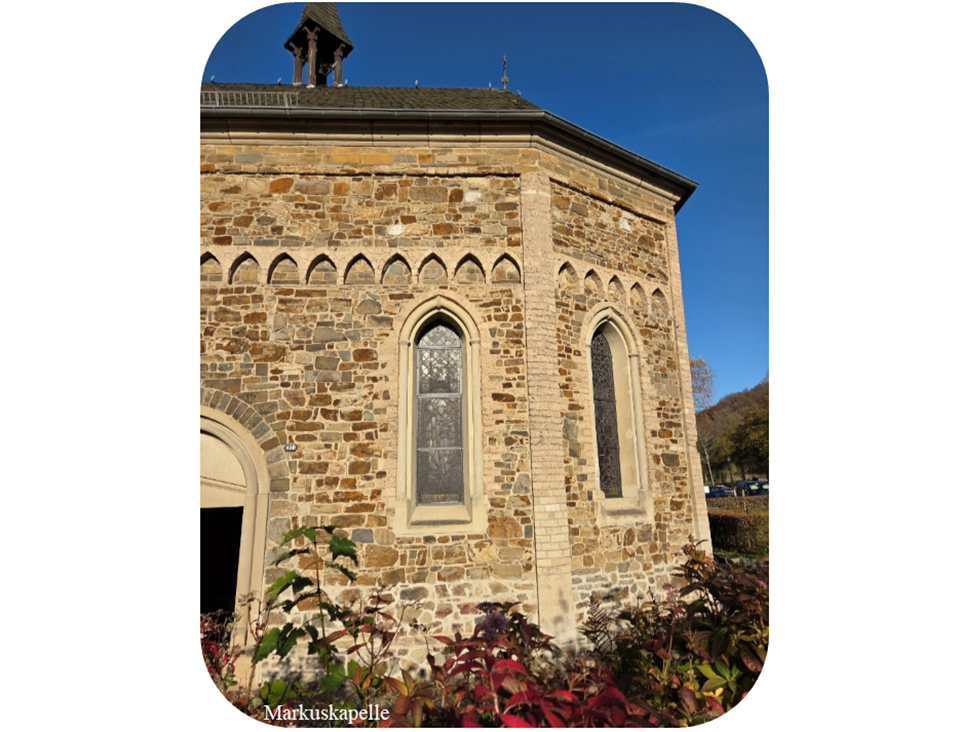

Die

Markuskapelle stammt aus dem Jahre 1225 und ist somit das älteste erhaltene

Gebäude in Altenberg. Photographie von H. M. Knechten.

Sie erbauten im Tal eine romanische Kirche, die um 1160

geweiht wurde. Im Jahr 1198 gab es im Kloster bereits 107 Mönche, drei Novizen

und 338 Konversen (Laienbrüder). 1222 stürzte die Kirche bei einem Erdbeben

ein.

Das

Innere der Markuskapelle, Photographie von H. M. Knechten

Zur Überbrückung wurde 1225 die Markuskapelle erbaut. Dies

ist das älteste original erhaltene Gebäude Altenbergs.

Für das Jahr 1225 ist ein Ereignis zu verzeichnen, das die

Zeitgenossen erschütterte. Beginnen wir mit einigen Angaben zur Person, um die

es hier geht!

Engelbert II. von Berg wurde 1185/1186 auf der Burg

Neuenberge geboren. 1199 wurde er zum Kölner Dompropst gewählt. Sein

Gegenkandidat, Dietrich von Hengebach (um 1150 - 1224) stritt mit ihm vier

Jahre lang bei der Kurie um die Rechtmäßigkeit der Wahl, bis die römische

Behörde 1204 eine Neuwahl anordnete, bei welcher Dietrich verlor. Dompropst

Engelbert gab seinem Onkel, Adolf von Altena (um 1157 - 1220), Güter des Kölner

Domstiftes in die Hand. Dieser war als Adolf I. von 1193 bis 1205 Erzbischof

von Köln, während er von 1212 bis 1216 dieses Amt nur provisorisch verwaltete.

Wer geduldig bis zu diesem Abschnitt gelesen hat, mag wohl

ob der Fülle der Daten einen Seufzer gen Himmel gesandt haben. Diese Geschichte

ist wahrlich kompliziert! Immerhin gehört sie zu den Verwicklungen, in welche

die Grafen von Berg gerieten, und so soll jetzt gefragt werden, warum Adolf I.

1205 sein Amt verlor.

Er hatte 1198 den Welfen

Otto von Braunschweig in Aachen zum deutschen König gekrönt. Dies gefiel Papst

Innozenz III., da hiermit die Macht der Staufer

in Italien geschwächt wurde. Das Auftreten Ottos führte allerdings zu einer

Distanzierung. Adolf I. wandte sich nun dem Staufer Philipp von Schwaben zu,

der ihn dafür reich belohnte. Adolf krönte Philipp 1205 zum König, obwohl sich

der Papst die Entscheidung, wer als König regieren wird, selbst vorbehalten

hatte.

Durch dieses Doppelkönigtum entstand ein Bürgerkrieg, der

unter anderem auch dem Kölner Domkapitel Schaden zufügte.

Innozenz III. war über den Seitenwechsel Adolfs irritiert

und bat ihn um eine Stellungnahme, die Adolf verweigerte, da er sein mühsam

erkämpftes Recht der ausschlaggebenden Stimme bei der Königswahl nicht von

einer päpstlichen Entscheidung abhängig machen wollte. Mit dieser Einstellung

hatte Adolf seine eigene Bedeutung bei weitem überschätzt; er wurde vom Papst

seines Amtes enthoben und gebannt.

Das waren aufregende Zeiten; es kommt aber noch ärger.

Papst Innozenz III. (1161-1216) setzte im Jahre 1206 auch

Engelbert wegen seiner Unterstützung der prostaufischen Position Adolfs als

Dompropst ab, bannte und exkommunizierte ihn. 1208 wurde er begnadigt.

1212 nahm Engelbert mit seinem Bruder Graf Adolf III. von

Berg (1175-1218) für 60 Tage am Albigenserkreuzzug teil, der insgesamt von 1209

bis 1229 dauerte. Die Katharer (die Reinen) wirkten in der französischen Stadt

Albi und wurden daher Albigenser genannt. Durch den Sieg über diese

Glaubensgemeinschaft, welche ein asketisches, armes und klerikerfreies

Christentum angestrebt hatte, wurde Okzitanien in den Herrschaftsbereich der

französischen Könige eingegliedert.

Von 1212 bis 1216 hatte sein Onkel Adolf I. die

provisorische Leitung des Erzbistums Köln inne. Sein Kontrahent, Dietrich von

Hengebach, der mit Engelbert von 1199 bis 1204 vor der Kurie um das Amt des

Dompropstes gestritten hatte und dann als Dietrich I. von 1208 bis 1212

Erzbischof von Köln war, verlor dieses Amt und wurde exkommuniziert, weil er

sich geweigert hatte, die Exkommunikation des Kaisers Otto IV. zu verkünden,

doch er stritt drei Jahre vor der Kurie um sein Recht, weiterhin Erzbischof von

Köln sein zu können. 1215 ordnete die Kurie eine Neuwahl in Köln an, bei

welcher das Votum auf den Neffen Adolfs fiel.

1216 wurde er als Engelbert I. Erzbischof von Köln, da er

sich in der voraufgehenden Zeit sowohl gegen Welfen wie auch gegen Staufer

neutral verhalten hatte. Nachdem Engelbert dem Kölner Domkapitel die Schäden

ersetzt hatte, die ihm während des Bürgerkrieges entstanden waren, erhielt er

von Papst Honorius III. (um 1148 - 1227) im Jahre 1218 das Pallium als Zeichen

der Metropolitenwürde. (Das Pallium ist eine Art Stola, die über dem Meßgewand

getragen wird und sechs schwarze Seidenkreuze aufweist.)

Als Adolf III. von Berg im Jahre 1218 auf einem Kreuzzug in

Damiette (Ägypten) starb, beanspruchte Engelbert das Erbe der Grafschaft von

Berg für sich, obwohl Irmgard von Berg (1204-1248/1249), die Frau des Herzogs

Heinrich IV. von Limburg (1200-1246), erbberechtigt gewesen wäre. Engelbert

setzte sich aber militärisch durch.

1222 krönte Engelbert Heinrich VII. (1211-1242) in Aachen

zum König. Zu dieser Zeit war Engelbert als Leiter und Provisor des Deutschen

Reiches (gubernator et provisor regni teutonici) sowie als Vormund Heinrichs

die politisch einflußreichste Person des Heiligen Römischen Reiches. Er war

Herzog von Niederlothringen, Herzog von Westfalen und Graf von Berg. Er war an

der Ausprägung des kurfürstlichen Wahlkönigtums sowie der territorialen

Landesherrschaft mit Markt-, Münz- und Befestigungsrecht maßgeblich beteiligt.

Er verlieh 13mal das Stadtrecht und stärkte sein Herrschaftsgebiet zwischen

Maas und Weser sowie im Herzogtum Westfalen. Mit den Burgen und Städten

Attendorn, Bochum, Brilon, Geseke, Helmarshausen, Herford, Medebach,

Obermarsberg, Padberg, Rütten, Siegen, Volkmarsen, Werl, Wiedenbrück und

Wipperfürth verfügte er über Herrschaftsinseln, die in der Zukunft zu einem

geschlossenen Herrschaftsgebiet zusammenwachsen sollten. Engelbert legte damit

die Grundlage für das Kölnische Territorium, indem er personenbezogene in

flächenbezogene, pluriforme und diffuse in uniforme und geschlossene

Organisationsstrukturen wandelte. Dafür folgt ein Beispiel: 1223

übertrug Engelbert die mächtige Vogtei Siegburg von der Grafschaft Berg auf die

Erzdiözese Köln. Er war außerdem Vogt von Deutz, Cappenberg und Werden.

Sowohl der Erzbischof von Köln als auch Friedrich von

Isenberg (1193-1226) versuchten, ihr Territorium ins Münsterland hinein

auszudehnen.

Friedrichs Herrschaft beruhte hauptsächlich auf

Kirchenvogteien. Er war Vogt bedeutender Klöster und Stifte, wie die Kleine und

Große Vogteirolle belegen. Engelbert betrieb eine Entvogtungspolitik, welche

Friedrichs Einkommen schmälerte.

Engelbert hatte sich im Laufe der Zeit mächtige Feinde

geschaffen: Er hatte den Herzog von Limburg (heute Provinz Lüttich) in seinem

Recht auf die Grafschaft Berg übergangen, den Bischof von Münster durch sein

territoriales Vordringen bedroht, die Domherren von Paderborn durch seine

Einmischung in eine Bischofswahl und durch seine Einkreisungspolitik vor den

Kopf gestoßen, den Aufstand der Ministerialen von Utrecht gegen ihren Bischof

unterstützt und versucht, Friedrich von Isenberg zu schwächen. Außerdem zählten

zu Engelberts Gegnern die Herren von Arnsberg, Kleve, Schwalenberg (Oldenburg

bei Marienmünster) und Tecklenburg sowie der Grafschaft Lippe. Die erwähnten

Adligen waren nicht länger bereit, dies hinzunehmen, und fanden sich zu einer

Fronde (Adelsverschwörung) zusammen. Dies ist die Ursache für das folgende

Ereignis.

Adelheid, die etwa von 1216 bis 1227 Äbtissin und von 1228

bis 1237 Fürstäbtissin des Stiftes Essen war, hatte sich wiederholt bei

Engelbert beklagt, daß ihr Vogt, Friedrich von Isenberg, die Abtei und ihre

Besitzungen nicht schütze, wie es seine Aufgabe gewesen wäre, sondern sie

rücksichtslos finanziell auspresse.

Am 6. November 1225 traf sich Engelbert mit Friedrich von

Isenberg zu einer Verhandlung in Soest, bei der Engelbert durchzusetzen

versuchte, daß Friedrich die Vogtei Essen dem Erzbistum Köln überlasse. Als

Gegenleistung solle Friedrich eine Pension erhalten, doch er lehnte dies ab,

sodaß die Verhandlung ergebnislos abgebrochen wurde. Dies ist der Anlaß für

das, was jetzt folgt.

Engelbert machte sich auf den Weg, um in Schwelm eine neu

erbaute Kirche zu weihen. Am 7. November 1225 wurde er in einem Hohlweg in der

Nähe des heutigen Gevelsberg von Dienstleuten des Grafen Friedrich von Isenberg

erschlagen. Friedrich hatte möglicherweise Engelbert nur gefangen nehmen

wollen, um ein Lösegeld zu erpressen, was zu dieser Zeit häufig geschah. Da

sich der 1,80 m große Bischof aber heftig wehrte, gelang dies nicht.

Sein geflohenes Gefolge kehrte an den Ort seiner Ermordung

zurück und versuchte, seinen Leichnam in Schwelm aufzubahren, doch der dortige

Pfarrer ließ dies nicht zu, damit die neu erbaute, noch ungeweihte Kirche nicht

durch einen Ermordeten für kultische Zwecke untauglich werde. Außerdem

fürchtete er die Rache Friedrichs von Isenberg.

Selbst die Tore seines Geburtsortes Neuenberge schlossen

sich; denn Engelbert hatte die Herzöge von Limburg düpiert, indem er ihnen die

Herrschaft über die Grafschaft Berg verweigerte. Außerdem fürchtete die

Burgbesatzung den Nachfolger auf dem erzbischöflichen Stuhle, Heinrich von

Müllenark (um 1190 - 1238), der ein erbitterter Gegner Engelberts war.

Schließlich erklärten sich Mönche des Zisterzienserklosters

Altenberg bereit, den Leichnam zu waschen und für die Bestattung vorzubereiten.

In der Scheitelkapelle (der mittleren Kapelle des Kapellenkranzes

um den Altarraum, am Scheitel der Apsis) des Altenberger Doms ist das Herz

Engelberts in einem rechteckigen Reliquiar hinter der Mitte des Altares, das in

seiner heutigen Gestalt von Ernst Riegel im Jahre 1939 gefertigt wurde, während

seine Gebeine in den Turm des alten Domes von Köln verbracht wurden; heute

ruhen sie in einem barocken Schrein im Domschatz.

Friedrich von Isenberg wurde für den Tod seines Onkels

zweiten Grades verantwortlich gemacht. Der neue Erzbischof von Köln, Heinrich

I. von Müllenark, der das Erzbistum von 1225 bis 1238 regierte, und Graf Adolf

I. von der Mark (vor 1182 - 1249) belagerten im Winter 1225/1226 die Isenburg

(beim heutigen Hattingen) und zerstörten sie.

Am 13. November 1226 wurden Friedrich am Severinstor zu Köln

Arme und Beine gebrochen, dann wurde er auf ein Rad geflochten, das auf einer

Steinsäule befestigt wurde, sodaß das qualvolle Sterben des Delinquenten allen

gut sichtbar war. Er starb am folgenden Tage. Sein Leichnam wurde den Vögeln

zum Fraß überlassen.

Und wenn das Rad der Bürger sieht,

Dann läßt er rasch sein Rößlein traben,

Doch eine bleiche Frau die kniet,

Und scheucht mit ihrem Tuch die Raben:

Um sie mied er die Schlinge nicht,

Er war ihr Held, er war ihr Licht –

Und ach, der Vater ihrer Knaben!

(Annette von Droste Hülshoff, Der Tod des Erzbischofs

Engelbert von Cöln, in: Das malerische und romantische Westphalen,

herausgegeben von Ferdinand Freiligrath und Levin Schücking, Barmen und Leipzig

1841, 226-230, hier 230.)

In der Folgezeit erlangten die Gegner Engelberts eine gewisse

Selbständigkeit. Sie erhielten das Recht zum Burgenbau und zur Stadterhebung,

blieben aber dem Erzbistum Köln gegenüber loyal.

Dies kann man nicht von einem weit gefährlicheren Gegner des

Erzbistums Köln sagen, dies war der Graf von der Mark. Seine Machtposition war

nach 1225 deutlich gestärkt.

Der jetzige Altenberger Dom wurde 1259-1379 erbaut.

Auffällig sind die Strebepfeiler, welche ein erneutes Einstürzen verhindert

haben, da sie die Scherkräfte der Strebebögen aufnehmen.

Der Dom besteht aus Drachenfelser Trachyt, der schwieriger

hierhin zu transportieren war als zum Kölner Dombau, der elf Jahre zuvor,

nämlich im Jahre 1248, begonnen worden war. Der Altenberger Dom ist eine der

größten Kostbarkeiten gotischer Baukunst in Deutschland.

Im 13. Jahrhundert

hatten die Priestermönche einen eigenen Kreuzgang, der im Osten lag. Der

kleinere und ältere Kreuzgang im Westen diente den Konversen.

Infolge des Reichsdeputationshauptschlusses 1803 wurde der

Dom säkularisiert und das Inventar verkauft. Im Kloster wurde eine Chemiefabrik

für Berliner Blau eingerichtet. Nach einer Explosion in der Nacht vom 6. auf

den 7. November 1815 im Bereich des Kapitelsaales brach ein Feuer aus, das die

Klostergebäude zerstörte und auf das Dach des Domes übergriff. In der Folgezeit

stürzten Teile des Mauerwerkes ein. Die Gebäude dienten danach als Steinbruch.

1835-1846 wurde der Dom restauriert und 1895 vollständig

wiederhergestellt.

Aufgrund einer Kabinettsorder des Königs Friedrich Wilhelm

IV. ( 1795-1861) dient der Dom seit 1857 zugleich der evangelischen wie auch

der katholischen Gemeinde Altenbergs.

Es handelt sich um eine dreischiffige Basilika mit

Querschiff. Ein Dachreiter ersetzt den Kirchturm. Einfache Säulen tragen die

Obergaden. Auf jeden überflüssigen Schmuck wurde verzichtet: Nichts soll vom

Gebet ablenken. Erst in den folgenden Jahrhunderten vermehrten sich die

Kunstwerke sowie die Grabstätten Adliger.

Altenberger

Dom, Gesamtansicht,

Photographie von H. M. Knechten

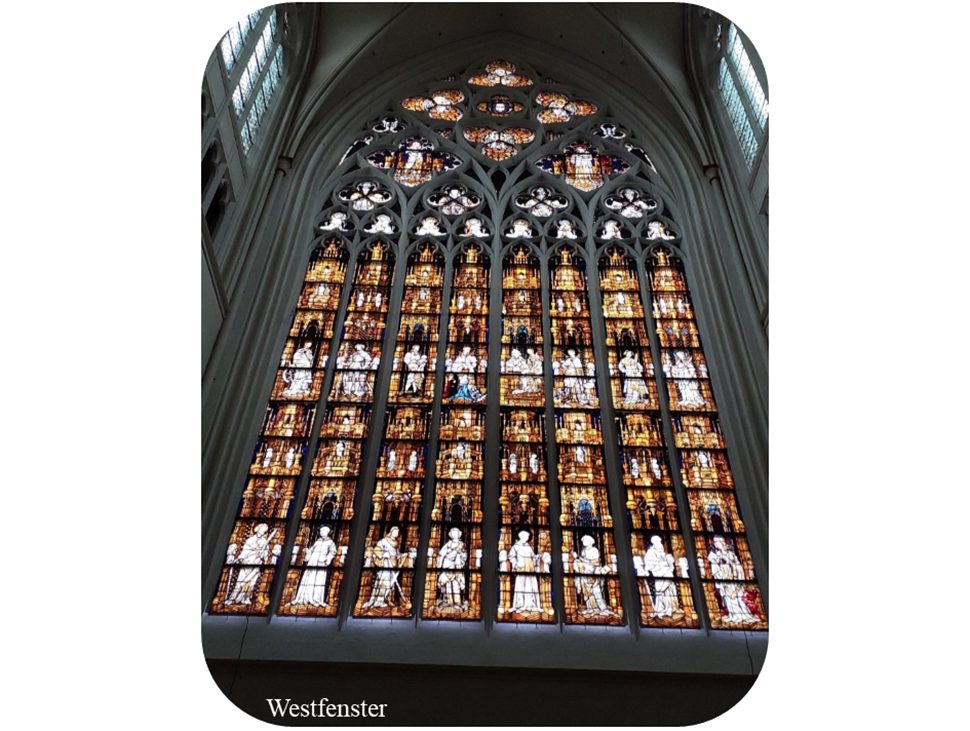

Vor 1397 entstand das größte in Deutschland erhaltene

mittelalterliche Kirchenfenster (8 x 18 m). Es befindet sich an der

Eingangsseite im Westen und stellt das Himmlische

Jerusalem dar: „Er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott

her aus dem Himmel herabkam, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes“ (Offb 21,

10f).

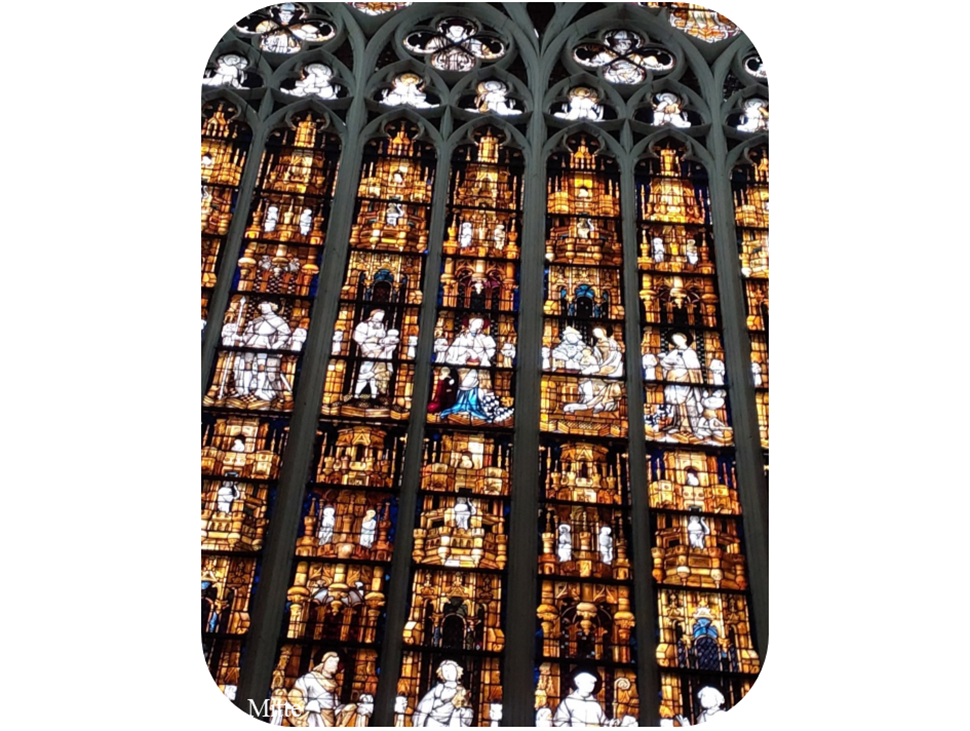

Westfenster,

Mitte, Photographie von H. M. Knechten

Oben ist Christus dargestellt, umgeben von vier Engeln.

Darunter Maria, der ein Schwert in der Brust steckt (Lk 2, 35: „Dir selbst aber

wird ein Schwert durch die Seele dringen“) und ein nachsinnender, betroffener

Johannes der Evangelist, dann die großen lateinischen Kirchenlehrer Gregor der

Große, Hieronymus, Augustinus und Ambrosius, darunter musizierende Engel. Es

folgen eine Reihe Heiliger: Katharina von Alexandrien mit dem Attribut des

Rades, Gereon, Johannes der Täufer, Elisabeth mit Stifterin, Heilige Familie,

Maria mit Stifter, Stephanus und Barbara. In der unteren Reihe sind

dargestellt: Alban, Bernhard von Clairvaux, Andreas, Johannes der Evangelist,

Benedikt, Petrus, Paulus und Norbert von Xanten.

Elisabeth

von Thüringen, Rosenwunder, musizierende Engel, Stifterin Anna von der Pfalz /

Anna von Berg (1346-1415)

Das Lettnergitter von 1644 trennte ursprünglich den

Mönchschor ab; heute steht es im Eingangsbereich des Domes. Links ist Moses,

rechts Bernhard von Clairvaux, Mitte des 17. Jahrhunderts.

Im südlichen Seitenschiff Maria Immaculata und Märtyrerinnen

vom barocken Hochaltar, 1655. Nördlich der Kanzelkorb von 1602 aus der

Michaeliskapelle Oberwesel.

In der Dreikönigenkapelle ist die Darstellung der Anbetung

der Drei Könige zu sehen, die um 1570 entstanden war. Außen an der Kapelle

befinden sich Glasmalereien aus dem zerstörten Kreuzgang des Klosters, um 1510

- 1530, mit Szenen aus dem Leben des heiligen Bernhard von Clairvaux: die

Krankenheilung in Lüttich und die Darstellung seines Todes. Ursprünglich waren

es 115 Scheiben in 11 Fenstern. An der Säule befindet sich ein Christophorus

vom Ende des 16. Jahrhunderts.

In der Taufkapelle über dem Altar ist die Verkündigung an

Maria, Ende des 14. Jahrhunderts, ursprünglich am Westportal.

Im Herzogenchor ist die Grablege von Graf Adolf II. (†

1160/1170), dem Stifter des Klosters Altenberg.

Im Chorumgang ist ein Tafelbild mit der Kreuzigung Christi,

um 1570. Die Grablege des Kölner Erzbischofs Friedrich II. († 1163). Im Chor

sind Grisaillefenster.

Über den Stufen hängt die Altenberger Madonna im

Strahlenkranz als Doppelfigur, um 1530. Sie bekrönte früher einen

Marienleuchter.

Im Chor gab es ursprünglich hundert Sitze. Das Chorgestühl

war reich mit Figuren und Blattwerk versehen. Die wenigen Originalfragmente,

die nach der Säkularisation erhalten sind, befinden sich im Kunstgewerbemuseum

Berlin. Bei dem heutigen Chorgestühl handelt es sich um eine Nachbildung.

Nur die Kapitelle im Chor sind mit Blattwerk verziert.

Im Hohen Chor ist das Sakramentshaus von Walter Schlebusch

aus dem Jahre 1490 aus Flötenstein (Phonolit-Lava aus der Eifel). In der Höhe

der Gittertürchen finden sich kleine Apostelfiguren. Eine Kreuzblume bekrönt

das Sakramentshaus; auf ihr ist die Skulptur eines Pelikans, der sich die Brust

aufreißt, um seine Jungen zu nähren. Dies ist ein Symbol für den Erlöser, der

sein Leben hingab, um uns zur Auferstehung zu führen. In Wirklichkeit holen

sich die Jungen ihr Futter tief aus dem Kehlsack der Eltern, was den Eindruck

hervorruft, sie würden sich von deren Fleisch ernähren.

Über dem Hochaltar hängt das Triumphkreuz aus der zweiten

Hälfte des 15. Jahrhunderts; das Leiden des Gekreuzigten ist nur verhalten

dargestellt, während der Sieg über den Tod überwiegt.

Rechts steht der Osterleuchter aus dem 13. Jahrhundert.

Die Orgel der Firma Klais wurde 1980 erbaut, 2005 renoviert

und erweitert. Sie verfügt über 85 Register, die sich auf Rückpositiv,

Hauptwerk, Schwellwerk, Brustwerk, Trompeteria und Pedal verteilen.

Spieltisch

und Orgel

Hier war ursprünglich der Zugang zum östlichen

Kreuzgangsflügel mit Kapitelsaal, Refektorium und Dormitorium. Seit 2012 wurden

Ausgrabungen durchgeführt.

Altenberger

Dom und Haus Altenberg

1925

1863 errichtete das Erzbistum Köln ein Pfarrhaus, die

Erzbischöfliche Villa. 1922 pachtete der Generalpräses des Katholischen

Jungmännerverbandes, Carl Mosterts (1874-1926), das Gelände und die Aufbauten

um den Dom. Er wollte ein Erholungs- und Ferienheim für ehemalige Soldaten des

Ersten Weltkrieges gründen, doch es brach in dem Konversenflügel neben dem

Haupteingang des Domes ein Brand aus. Eine Werkschar Ehrenamtlicher ging an den

Wiederaufbau, der sich an die früheren Abteigebäude anlehnte. In den fertiggestellten

Räumen trafen sich Jugendgruppen zur Erholung und Fortbildung. So entstand Haus

Altenberg, das 1933 fertiggestellt wurde.

Carl Mosterts starb am 25. August 1926. Seit dem 9. November

1926 leitete Ludwig Wolker (1887-1955) dieses Haus. Es ging ihm um eine

Verknüpfung von Jugendseelsorge und Ausbildung zur Gruppenleitung. Seit 1935

wurde nur noch eine rein religiöse Betätigung geduldet. Nun entwickelte sich

Altenberg noch stärker zum Wallfahrtsort. Lichterprozessionen und Feierstunden

prägten diese Zeit. 1935 dichtete Georg Thurmair (1909-1984) das Altenberger

Lied, das von Adolf Lohmann (1907-1983) vertont wurde: „Nun, Brüder, sind wir

frohgemut“. Zwölfmal durchsuchte die Geheime Staatspolizei das Haus und 1942

wurde es beschlagnahmt.

1946 gründete Ludwig Wolker den Verlag Haus Altenberg, 1947

den Bund der deutschen katholischen Jugend und 1948 das Altenberger Singewerk.

Der Christophorusverlag veröffentlichte in diesem Jahr das Altenberger

Singebuch, getreu nach dem Motto: Eine singende Bewegung ist eine siegende

Bewegung.

Altenberger

Singebuch, Freiburg im Breisgau 1948

Winfried Pilz, der von 1972 bis 1990 Haus Altenberg leitete,

schuf Pfingsten 1975 auf der Textgrundlage des Sonnengesanges Franziskusʼ

von Assisi und mit einer italienischen Melodie das Lied Laudato si (Gelobt sei), das in den folgenden Jahrzehnten viel

gesungen wurde. Als im Jahre 2022 Mißbrauchsvorwürfe gegen Pilz bekannt wurden,

erhob sich die Forderung, dieses Lied nicht mehr zu singen.

Das Altenberger Licht ist eine Lichtstafette des Friedens,

die seit 1950 jährlich am 1. Mai im Altenberger Dom beginnt. Anlass war der

Wunsch nach Versöhnung.

Was macht Altenberg so anziehend? Es handelt sich um einen

kleinen Ort, der abgeschieden liegt. Die hügelige Landschaft hat ihren Reiz. Es

ist möglich, die zahlreichen Kunstwerke im Dom in aller Stille zu betrachten

und in sich aufzunehmen. Hier kommt die Seele zur Ruhe.

Unternimm es und schenke dich dir selbst, ich will nicht

sagen, immer oder häufig, aber doch wenigstens ab und zu. Wenn viele Menschen

etwas von dir mitnehmen, so sollst du auch zwischendurch etwas von dir selbst

haben. Widme dich nicht ständig deinen zahlreichen Aufgaben, lasse dich von

deinen Sorgen nicht auffressen, sondern besinne dich auf dich selbst. (Bernhard

von Clairvaux, Über die Selbstbesinnung an Papst Eugen [III.; um 1080 - 1153],

S. Bernardi opera, herausgegeben von Jacques Leclercq, Band 3, Rom 1963, Buch

I, Kapitel 5).

Fassade

des Altenberger Domes, Photographie von H. M. Knechten

Westfenster

des Altenberger Domes, Christophorus trägt Christus, Photographie von H. M.

Knechten

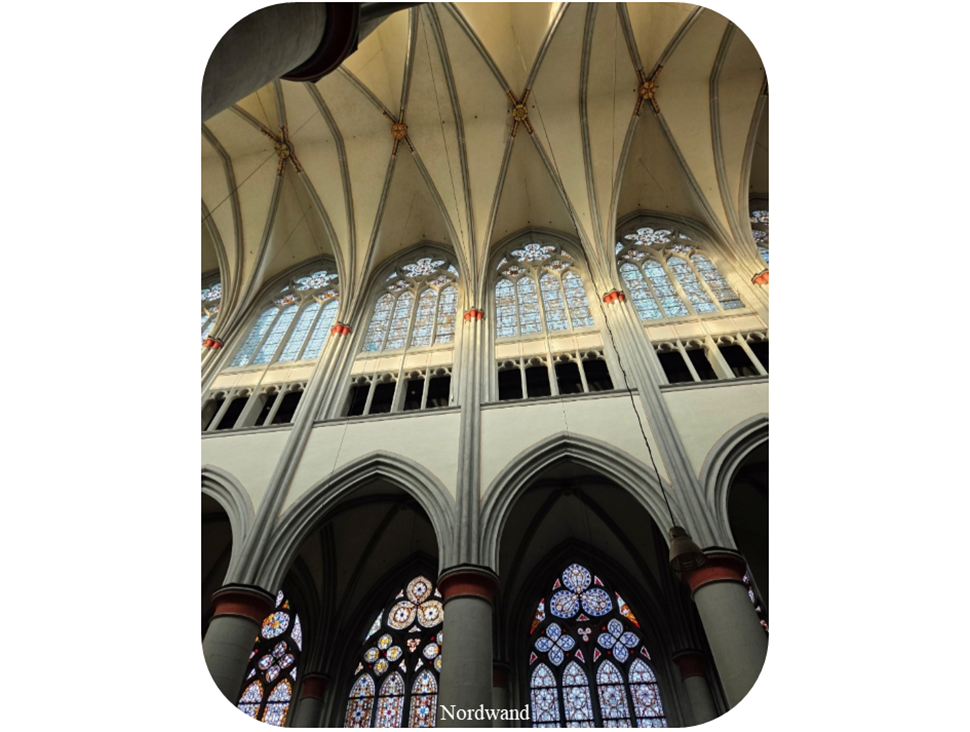

Nordwand

des Altenberger Domes, Photographie von H. M. Knechten

Bibliographie

Quellen

o Cæsarius von Heisterbach (um 1180 - 1240), Vita et actus domni Engilberti Coloniensis archiepiscopi et martiris, herausgegeben von F. Zschaeck, Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, Band 43, Bonn 1937.

o Die große Vogteirolle des Grafen Friedrich von Isenberg-Altena um 1220. Stift Essen, herausgegeben von Moritz Graf zu Bentheim Tecklenburg Rheda, Veröffentlichung aus dem Fürstlichen Archiv zu Rheda, Rheda 1955. (Moritz Casimir zu Bentheim-Tecklenburg lebte von 1923 bis 2014.)

o Die kleine, ältereVogteirolle der Grafen Isenberg-Altena, vor 1220. Einführung und Beschreibung, Abschrift der Pergamentrolle, Ortsregister, Tabellen, herausgegeben von Moritz Graf zu Bentheim Tecklenburg Rheda, Veröffentlichung aus dem Fürstlichen Archiv zu Rheda, Rheda 1957.

o

Mosler, Hans (1879-1970), Urkundenbuch

der Abtei Altenberg, Urkundenbücher der geistlichen Stifte des Niederrheins,

Bände 3, 1f, 1. Band (1138-1400), Bonn 1912, 2. Band (1400-1803), Düsseldorf

1955.

Literatur

o

Altenberger Singebuch, herausgegeben

von Adolf Lohmann (1907-1983), Johannes Theissing (1912-1947) und Hans Kulla

(1910-1956), Altenberger Singewerk, Band 1, Freiburg im Breisgau 1948.

o

Binding, G., Anmerkungen zur Frühzeit

des Zisterzienserklosters Altenberg, Jahresgabe des Altenberger Dom-Vereins,

Bergisch Gladbach 2012.

o

Binding, G., L. Hagendorf u. N.

Nußbaum, Das ehemalige Zisterzienserkloster Altenberg, Veröffentlichungen der

Abteilung Architektur des Kunsthistorischen Instituts der Universität Köln 9,

Köln 1975.

o

Finger, Heinz, Der gewaltsame Tod des

Kölner Erzbischofs Engelbert und die Vorgeschichte, in: Ritter, Burgen und

Intrigen. AufRuhr 1225! Das Mittelalter an Rhein und Ruhr, herausgegeben vom

Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Mainz 2010, 21-33.

o

Heinrichs, Joseph, Geschichte des

bergischen Landes, seiner Burgen, Rittersitze, Abteien und geschichtlich

merkwürdigen Orte. Mit Hinweisen auf die brandenburgisch-preußische Geschichte

und auf mancherlei Gleichzeitiges für Schule und Haus erzählt, Köln 1890;

Wuppertal 1984.

o

Hoffmann, G., Altenberg. Vom

Zisterzienserkloster zur Jugendbildungsstätte, in: Jahrbuch der Rheinischen

Denkmalpflege 42 (2011), 40-71.

o

Hoffmann, G., N. Nußbaum u. S. Lepsky,

Neue Forschungen zur romanischen Klosteranlage in Altenberg, in: 1259.

Altenberg und die Baukultur im 13. Jahrhundert, herausgegeben von N. Nußbaum u.

S. Lepsky, Regensburg 2010.

o

Janke, Petra, Dat werde leven hiltom

[Das werte, liebe Heiltum/Heiligtum]. Zur Verehrung der Heiligen und ihrer

Reliquien am Altenberger Dom, Studien zur Geschichte, Kunst und Kultur der

Zisterzienser, Band 29, Berlin 2009.

o

Janssen, Wilhelm, Das Erzbistum Köln im

späten Mittelalter 1191-1515, Geschichte des Erzbistums Köln, 2. Band, Köln

1995.

o

Junggeburth, T., „So gehen wir in

seinem Licht…“. Haus Altenberg. Wo junge Menschen Zukunft bilden, Bergisch

Gladbach 2016.

o

Kaltenbach, Wilhelm, Der Lebensweg der

letzten Altenberger Mönche. Die Auflösung der Cistercienser-Abtei anno 1803,

in: Altenberger Blätter, Heft 93, Odenthal-Altenberg 2023, 57-61..

o

Lepsky, S., u. N. Nußbaum, Gotische

Konstruktion und Baupraxis an der Zisterzienserkirche Altenberg. 1. Die

Choranlage, Veröffentlichungen des Altenberger Dom-Vereins 9, Bergisch Gladbach

2005.

o

Lepsky, S., u. N. Nußbaum, Gotische

Konstruktion und Baupraxis an der Zisterzienserkirche Altenberg. 2. Quer- und

Langhaus, Veröffentlichungen des Altenberger Dom-Vereins 11, Bergisch Gladbach

2012.

o

Martin, Julia, Beispiel „Laudato si“.

Wie viel Ehre Missbrauchstätern noch schenken? (15. Mai 2023), in:

https://www.katholisch.de/artikel/45048-beispiel-laudato-si-wie-viel-ehre-missbrauchstaetern-noch-schenken

(abgerufen am 11. Februar 2024).

o

Mosler, Hans, Die Cistersienserabtei

Altenberg, Das Erzbistum Köln, Band 1, Germania Sacra, Neue Folge, Band 2,

Berlin und New York 1965; Berlin und New York 2013.

o

Orthen, Norbert, Die Darstellung der

Verkündigung des Herrn im Dom zu Altenberg, in: Altenberger Blätter, Heft 92,

Odenthal-Altenberg 2023, 33-41.

o

Peters, Wilhelm, Abglanz der

Herrlichkeit. Zisterziensertexte und Glasmalereien aus dem Westfenster des

Altenberger Domes, Einführung sowie Auswahl der Bilder und Texte von Falko

Bornschein, Berlin 2000.

o

Riquier, C., Der Kapitelsaal der

Zisterzienserabtei Altenberg, Veröffentlichungen des Altenberger Dom-Vereins 8,

Bergisch Gladbach 2003.

o

Schäfer, H.A., Bericht über die in den

Jahren 1908-1910 ausgeführten Wiederherstellungsarbeiten am Altenberger Dom,

in: Altenberger Dom-Verein, Jahresbericht für die Jahre 1908-1910, Düsseldorf

1911, 10-41.

o

Schmitz, Klaus Peter, Illustrierte

Pfarrgeschichte St. Marien Schwelm, Schwelm 2008, 26-29 (Erzbischof Engelberts

Tod in Schwelm).

o

Stirnberg, Reinhold, Auf den Spuren der

Grafen von Berg, Landschaft und Geschichte e. V., Odenthal 2017.

o

Uelsberg, G., L. Altringer, G. Mölich,

N. Nußbaum u. H. Wolter von dem Knesebeck, Die Zisterzienser. Das Europa der

Klöster, Bonn 2017 (146-153: S. Lepsky, Klausur Altenberg).

o

Untermann, M., H. Becker, M. Groten u.

G. Nobis, Die Grabungen auf der Burg Berge (Mons) – Altenberg, Gemeinde

Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Beiträge zur Archäologie des Mittelalters

III, Köln 1984.

© Dr. Heinrich Michael Knechten, Stockum 2025