Überregionales

Echo 1984

Inhalt

Vor

dem Personalausschuß des Priesterrates

Annehmen,

was der Bischof will

Wie

stehe ich denn da als Bischof?

Der

Pfarrgemeinderat verlangte den Abschied

Polarisierungen

in der Gemeinde

Über den Fall Knechten wurde zunächst in lokalen Zeitungen berichtet, dann aber auch in überregionalen Publikationen. Einige dieser vierzig Jahre alten Originaldokumente werden im Folgenden dargestellt.

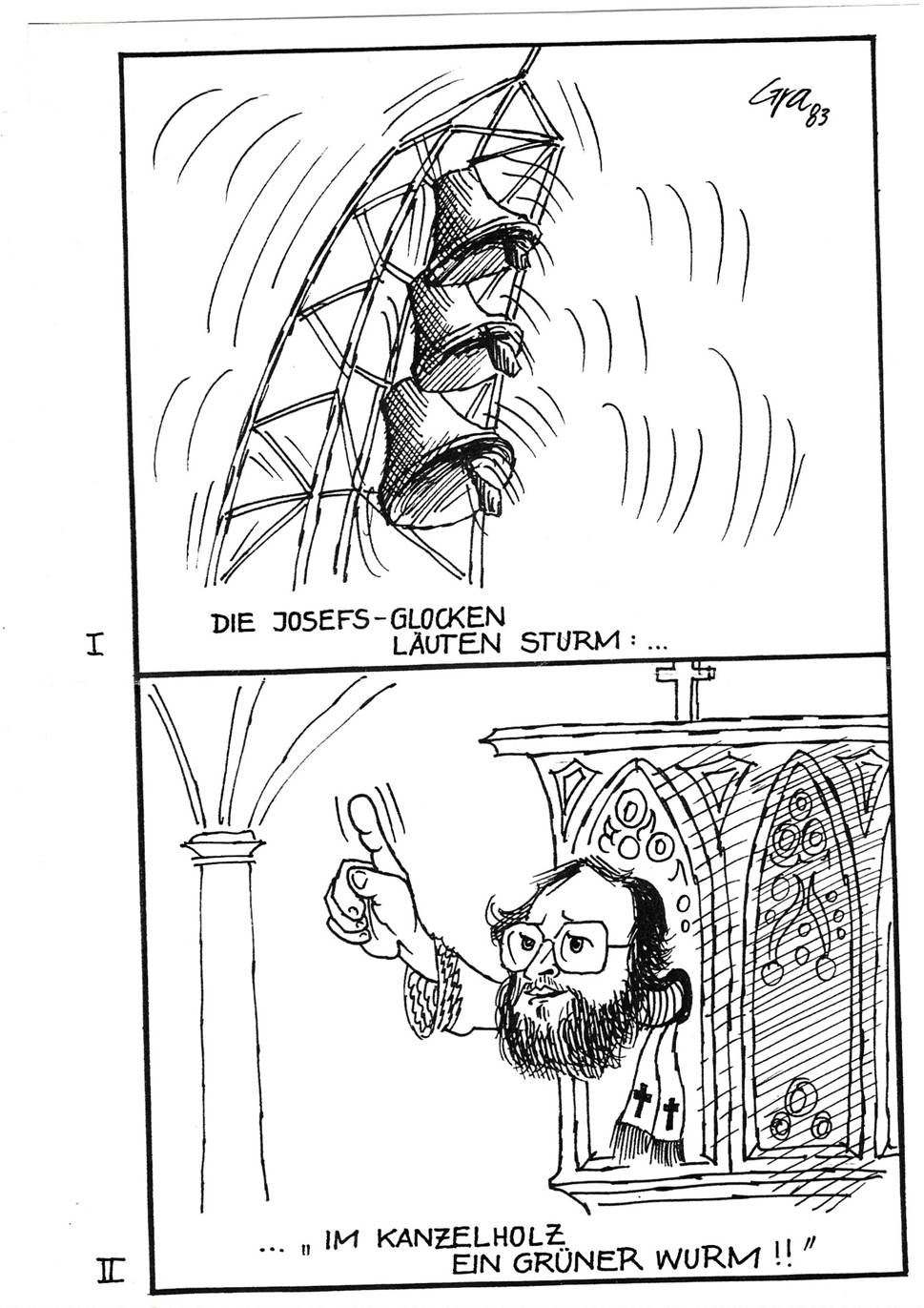

Hatz auf einen grünen Kaplan

Unter dieser Überschrift veröffentlichte Hartmut Meesmann am 20. Januar 1984 in der Zeitschrift Publik-Forum folgenden Artikel:

Warum ein Priester in ein Behindertenheim abgeschoben wird

Das Unheil nahm seinen Lauf, als Heinrich Knechten beschloß, in der „Grünen Liste Oer-Erkenschwick“ (GLOE) mitzuarbeiten. Denn: Der 33jährige war zu diesem Zeitpunkt – am 10. Januar 1983 – Kaplan der St.-Josephs-Gemeinde in Oer-Erkenschwick im Bistum Münster. Vielen Gemeindemitgliedern ging ein solches Engagement entschieden zu weit. Als der Schritt des Kaplans bekannt wurde, brach ein Sturm der Entrüstung aus. Es wurde zu einer durch und durch unchristlichen Hatz geblasen. Knechten mußte sich Beschimpfungen, Drohungen und Diffamierungen gefallen lassen. Der Pfarrgemeinderat, mehrheitlich von CDU-Vertretern besetzt, beschuldigte ihn, die Gemeinde zu politisieren und grün-kommunistisch unterwandern zu wollen. Ein Zeltlager mit dem Kaplan wurde verhindert. Die Leiterin der Senioren- und Frauengemeinschaft ließ ihren Kaplan schriftlich wissen: „Wenn Sie Ihre Meinung nicht ändern, möchte ich nicht, daß Sie noch einmal einen Nachmittag für unsere älteren Leute gestalten. Ich kenne viele Mütter, die sehr traurig darüber sind, weil ihre Kinder sich auch in dem grünen Milieu bewegen. Was wollen Sie diesen Eltern sagen, wenn diese einmal mit ihren Sorgen zu Ihnen kommen?“ Und ein Stadtratsmitglied stellte kurz und bündig klar: Von katholischen Geistlichen werde erwartet, daß sie die CDU unterstützen.

Heinrich Knechten denkt da allerdings ganz anders. Und er ließ seinen Gedanken Taten folgen. Er engagierte sich in der Friedensbewegung, predigte gegen die Nachrüstung, zerschnitt seinen Wehrpaß, gründete eine Dritte-Welt-Gruppe. Auch über sein priesterliches Dasein macht er sich seine eigenen Gedanken. Dem Bischof gegenüber forderte er eine „tiefgreifende Änderung des priesterlichen Lebensstils“. Er selbst wolle gern einen einfachen Lebensstil pflegen, wünsche sich Teilzeitarbeit und betrachte sein politisches Engagement als eine unverzichtbare Verpflichtung. Das Recht, auch in einer politischen Partei mitzuarbeiten, ergebe sich aus dem Grundgesetz, argumentiert der grüne Kaplan. Er erinnert zudem an den Synodenbeschluß „Kirche und Arbeiterschaft“. Um die dort beklagte Kluft zwischen Kirche und Arbeitern zu verringern, sei es notwendig, das Leben der Arbeiter – aus deren Milieu Knechten selbst kommt – in einer Schicksalsgemeinschaft zu teilen. „Die französischen Priester verelenden, die deutschen leben in Saus und Braus“, faßt er sein Anliegen pointiert zusammen.

Gerüchte, daß der Kaplan Oer-Erkenschwick schon sehr bald verlassen müsse, kommentiert der Pfarrgemeinderat von St. Joseph im Herbst vergangenen Jahres mit der zynischen Bemerkung, man wolle dem Kaplan keine Steine in den Weg legen. Bischof Reinhard Lettmann, aufgeschreckt durch die Erregung im Kreis Recklinghausen, die sich auch in den Spalten der Lokalpresse niederschlug, entpflichtet den unbotmäßigen Kaplan schließlich zum 28. November von seiner Aufgabe. In einem gemeinsamen Gespräch zwischen Bischof und Kaplan wird die Möglichkeit erörtert, daß Knechten später einmal – wenn auch nur zur Hälfte – als Arbeiterpriester tätig werden kann. Der Bischof will das nicht ausschließen, beschließt aber, daß Knechten zunächst als Pfleger in einem Behindertenheim arbeiten solle. Am 5. Januar 1984 trifft die offizielle Versetzungsurkunde ein. Knechten soll zum 15. Januar „als Mitarbeiter“ in einem Bildungs- und Pflegeheim antreten. Wie lange, wird nicht festgelegt. Die Gründe der Versetzung werden ebenfalls nicht mitgeteilt. Sie bleiben der Öffentlichkeit verborgen, denn der Bischof will personelle Entscheidungen öffentlich nicht begründen und erörtern, wie er den Kaplan wissen ließ. Die Folge: In der Gemeinde wird verbreitet, Knechten habe selbst um Versetzung gebeten – was nicht stimmt. Knechten fühlt sich hintergangen. Er bittet den Bischof, die wahren Gründe seiner Versetzung mitzuteilen. Aber es geschieht nichts.

Es ist nicht schwer zu erraten: Das politische Engagement, das katholischen Priestern ja offiziell verboten ist, und die „abweichenden“ Vorstellungen über das Priesterdasein können unter dem Gesichtspunkt von Kirchendisziplin und „pastoraler Klugheit“ im Ordinariat Münster wohl kaum Bestand haben.

Immerhin: Knechten bekam auch Rückendeckung. So stellten sechs Pfarrer aus der Umgebung in einer Erklärung fest, daß ihrem Mitbruder von seiner Gemeinde „schweres Unrecht“ zugefügt wurde. „Darf es in unseren Gemeinden – auch unter den Priestern – keinen legitimen Pluralismus der politischen Meinungen geben? Warum kann ein Priester – entsprechend seiner persönlichen Überzeugung – nicht Mitglied einer politischen Partei werden, wie es andernorts in anderen Parteien durchaus üblich ist? Kann eine konservativ-bürgerliche Partei für sich mehr das Recht in Anspruch nehmen, christliche Werte und Ideale zu vertreten als eine prophetisch-kritische“, fragen die Pfarrer.

Heinrich Knechten will seine neue Tätigkeit nicht antreten. Er möchte Genaueres über seine Zukunft wissen – was ja nur recht und billig ist. Außerdem will sich der Priesterrat der Diözese Münster am 26. Januar mit dem ganzen Fall befassen.

Priesterrat

Die Stimbergzeitung berichtete am 20. Januar 1984:

Heinrich Knechten, entpflichteter Kaplan in St. Josef, hat sich an den Priesterrat der Diözese Münster gewandt, um gegen die vom Bischof verordnete Entpflichtung vorzugehen. Da dieses Gremium erst am 26. Januar tagt, bat Knechten den Bischof, ihn zuvor nicht in das Behindertenzentrum nach „Haus Hall“ in Gescher zu versetzen. Der Bischof, so Knechten, soll dieser Bitte nicht entsprochen haben.

Vor dem Personalausschuß des Priesterrates

Am 28. Januar schrieb die Stimbergzeitung:

Dreigestirn“

empfängt Knechten

Recklinghäuser Pastor Lübbering als Kenner der „Szene“ dabei

Knechten wird am kommenden Montag um 15 Uhr im Münsterschen Priesterseminar von drei Geistlichen empfangen, denen er noch einmal die Gründe seines Handelns vortragen und von denen er erfahren möchte, weshalb ihn der Bischof von seinen Pflichten entbunden hat und wie er über seinen Wunsch, Arbeiterpriester zu werden, inzwischen denkt.

Die drei Gesprächspartner des Ex-Kaplans sind Heinz Taphorn, Jugendseelsorger in Vechta, der ehemalige [emeritierte] Geistliche und päpstliche Geheimkämmerer Egon Schmitt aus Vreden sowie der Pfarrer Karl Lenfers aus Ahlen. Ebenfalls dabei ist der Recklinghäuser Geistliche Bernhard Lübbering, der ein Urteil als Kenner der „Oer-Erkenschwicker Szene“ abgeben soll.

Annehmen, was der Bischof will

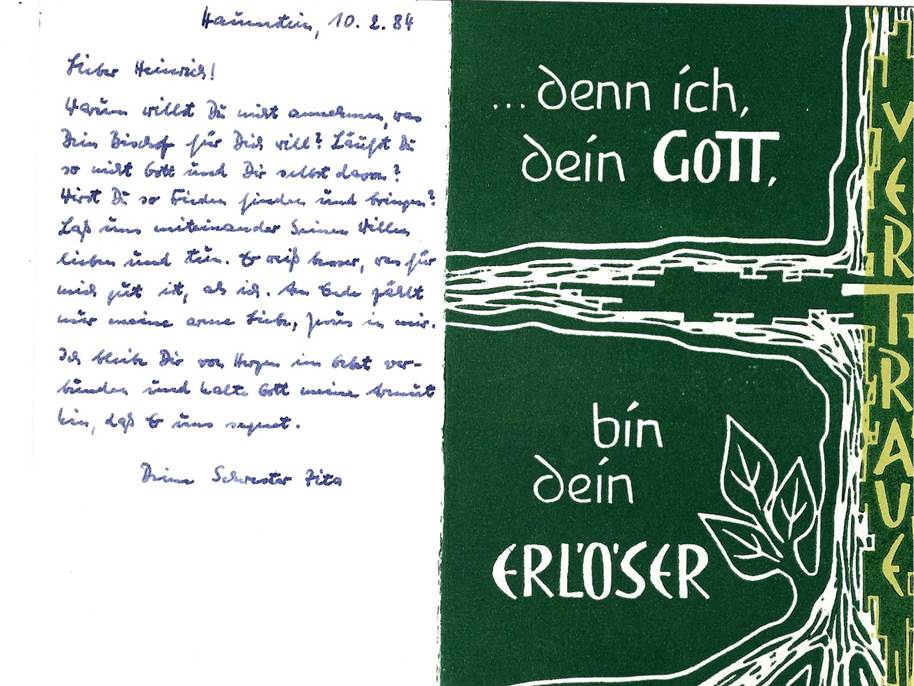

Ich erhielt eine Karte, die am 10. Februar 1984 geschrieben worden war:

Lieber Heinrich!

Kannst Du nicht annehmen, was der Bischof für Dich will? Läufst Du so nicht Gott und Dir selbst davon? Wirst Du so Frieden finden und bringen? Laß uns miteinander Seinen Willen lieben und tun. Er weiß besser, was für mich gut ist, als ich. Am Ende zählt nur meine arme Seele, Jesus in mir. Ich bleibe Dir von Herzen im Gebet verbunden und halte Gott meine Armut hin, daß er uns segnet.

Deine Schwester Z.

Wie stehe ich denn da als Bischof?

Am Donnerstag, 16. Februar 1984, fand von 11.05 bis 11.40 Uhr im Arbeitszimmer des Bischofs in Münster ein Gespräch statt, über das ich mir hinterher die folgenden Notizen gemacht habe:

Lettmann: Wie ist eigentlich die Änderung gekommen, beim letzten Gespräch waren wir doch übereingekommen?

Knechten: Da wurde zunächst die Erklärung des Pfarrgemeinderates veröffentlicht, die aber auch Dechant Föcking und der Kirchenvorstand verantwortet hatten, daß man nichts gegen mich unternommen hätte, und daß ich freiwillig ginge, um Arbeiterpriester zu werden.

Lettmann: Nun, da hatte ich mit Ihnen eine Übereinkunft erzielt, und nun meldet sich wieder die andere Seite…

Knechten: Dann erfuhr ich in Haus Hall, daß die Tätigkeit dort mehrere Jahre dauern solle, und daß dies meine Arbeiterpriesterstelle sein solle, das hatte der Personalchef der Diözese dem Direktor des Pflegeheimes mitgeteilt. Und das war gegen unsere Vereinbarung!

Lettmann: Aber ich bin doch der Bischof, ich kann das doch tun!

Wir hatten gedacht, bei der heutigen Arbeitslosigkeit, da bietet sich doch die Möglichkeit an, in einer kirchlichen Einrichtung zu arbeiten.

Wenn Sie Schwierigkeiten damit hatten, wieso haben Sie sich da nicht an mich gewandt? Warum sind Sie an die Zeitungen gegangen? Aus ganz Deutschland bekomme ich Briefe. Darüber bin ich sehr ärgerlich! Wie stehe ich denn da als Bischof? Was haben Sie sich eigentlich überlegt, um meinen guten Ruf wiederherzustellen?

Knechten: Ich habe mich doch an Sie gewandt, aber Sie waren nicht bereit, der Gemeinde den Grund meiner Versetzung mitzuteilen, und über Haus Hall wollte ich erst mit Ihnen reden, nachdem das geklärt ist.

Lettmann: Ich habe Ihnen doch mitgeteilt, daß ich Versetzungen nicht öffentlich diskutiere!

Knechten. Aber in der Gemeinde gab es Spekulationen über den Grund meiner Versetzung, die wurden durch den Brief vom 28. 11. 1983 von Ihnen hervorgerufen.

Sie sehen wohl, was Ihnen getan wurde, aber Sie sehen nicht, daß mir schweres Unrecht getan wurde, mit der begleitenden Unterstützung von Münster. Der Personalchef war dreimal in Oer-Erkenschwick und hat jeweils gebilligt und unterstützt, was da geschah.

Lettmann: Sie haben um Beurlaubung auf drei Jahre gebeten. Wie stellen Sie sich das vor?

Knechten: Ich könnte in dieser Zeit arbeiten gehen, falls ich Arbeit finde, und im kirchlichen Bereich könnte ich bei der Christlichen Arbeiterjugend mitarbeiten sowie Aushilfen übernehmen und außerdem Einzelkontakte pflegen.

Lettmann: Das geht unter zwei Bedingungen: 1. Sie gehen von Erkenschwick fort, auch aus dem Vest Recklinghausen heraus, zum Beispiel nach Vreden zum Egon Schmitt oder nach Ahlen zu Pfarrer Lenfers, das ist Ihnen ja angeboten worden. 2. Sie halten Kontakt mit einem Priester und gehören einer Pfarrei an.

Knechten: Mit der zweiten Bedingung erkläre ich mich einverstanden, die erste halte ich für problematisch.

Lettmann: Sie wollen also in Erkenschwick bleiben? Ich weiß. Sie haben da ein Amt übernommen.

Knechten: Ja, weil der Grund meiner Versetzung und die Zukunft weiterhin ungeklärt sind.

Lettmann: Ich sage Ihnen, ich werde Sie für drei Jahre beurlauben, aber wenn Sie in Oer-Erkenschwick bleiben, dann leben Sie in Unfrieden mit mir. Sie brechen dann Ihr Gehorsamsversprechen, das Sie mir gegeben haben! Wollen Sie das?

Knechten: Unter den gegebenen Umständen sehe ich das andere nicht als sinnvoll an.

Lettmann: Ich nehme an, daß Sie davon heute abend berichten wollen?

Knechten: Ja.

Lettmann: Dann schreibe ich den Inhalt unseres Gespräches auf, damit es keine Mißdeutungen gibt. Ich halte eine Mitteilung heute abend allerdings für schlecht.

Ich schreibe:

„Anlaß des Gespräches ist die schriftliche Bitte von Kaplan Knechten vom 1. Februar 1984 um Beurlaubung auf 3 Jahre, um die Welt der Arbeit näher kennenzulernen.

(Während Bischof Lettmann auf dem Schreibtisch das Datum meines Briefes mit der Bitte um Beurlaubung nachschaut, sagt er: Wenn da nicht noch etwas anderes hinter Ihrem Wunsch nach Beurlaubung steckt! – Er schreibt weiter:)

Der Bischof sieht eine Möglichkeit zur Beurlaubung in genannten [sic] Sinne unter zwei Voraussetzungen:

1. Ein solcher Einsatz kann nicht bei einem Verbleiben in Oer-Erkenschwick und im Vest Recklinghausen erfolgen, da er nicht möchte, daß Priester und Gemeinde Gegenstand bleibender Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit sind.

2. Ein solcher Einsatz kann erfolgen in Zusammenarbeit mit einem Priester in einer Gemeinde.

(Nach diesem 2. Punkt sagt er: Jetzt sind Sie dran!

Ich nenne die Begründung für meinen Wunsch, weiter in Oer-Erkenschwick zu bleiben. – Er schreibt:)

Kaplan Knechten möchte in Oer-Erkenschwick bleiben, da ihm der Grund der Versetzung und die weitere Zukunft ungeklärt erscheinen.

Der Bischof sieht die Möglichkeit der Beurlaubung in Gemeinschaft mit ihm und dem Priesterrat nur unter den beiden genannten Voraussetzungen. Eine Beurlaubung bei Verbleiben in Oer-Erkenschwick wird die Beurlaubung von priesterlichen Funktionen einschließen.

Münster, den 16. Februar 1984“

(Nachdem der Bischof seinen stenographierten Entwurf in ein Diktiergerät gesprochen hat, sagt er:)

Daß Sie so gerne mit den Zeitungen zusammenarbeiten! Das ist nicht gut.

(Er gibt das Tonband Schwester Maria Imgunde, seiner Sekretärin. Während sie den Text mit der Maschine schreibt, sage ich:)

Ich möchte aber diesmal den Text vorher lesen, da ich ihn beim bloßen Hören nicht so gut auffassen kann. Ich bin ein Schreibdenker.

Lettmann: Das soll geschehen. – Überlegen Sie sich das gut! Sie können in Vreden oder in Ahlen Arbeit suchen und dort Arbeiterpriester sein!

Knechten: Das ist neu. Der Personalausschuß des Priesterrates hat mir mitgeteilt, ich könne ins Priesterseminar oder nach Vreden oder nach Ahlen gehen, mit dem Bischof weiter über meine Zukunft reden. und dann würde ich wieder versetzt, wenn eine Klärung erreicht ist. Das kommt für mich überraschend.

Lettmann: Sie können diese Möglichkeit ergreifen, aber Sie müssen sich heute entscheiden! Heute muß die Sache beendigt werden!

Knechten: Ich habe es mir zur Regel gemacht, solche schwerwiegenden Entscheidungen erst ein- oder zweimal zu überschlafen. Dann bleibe ich also in Erkenschwick.

Lettmann: Ich kann Ihnen noch eine Woche Bedenkzeit geben, aber dann muß die Sache endgültig entschieden sein!

(Die Sekretärin reicht das erste Schreiben herein und ich lese es durch. Bischof Lettmann setzt das zweite Schreiben auf. Da das Datum zwischen dem ersten und dem zweiten Schreiben steht, sagt er:)

Man wird wohl glauben, daß es von uns stammt, wir beide sind ja glaubwürdige Leute.

(Unterschriften)

(Schwester Imgunde sagt, während sie das zweite Tonband entgegennimmt:)

Dr. N. wartet bereits im Saal. (Es ist 11.30 Uhr.)

Lettmann: Gleich!

Jetzt müssen wir noch einige Dinge regeln, das braucht wohl nicht schriftlich festgelegt zu werden. Ab wann soll die Beurlaubung gehen, ab 1. März?

Knechten: JJa…

Lettmann: Ab dann erhalten Sie kein Gehalt mehr. Aus der Wohnung müssen Sie auch ausziehen. Wie ist es mit der Krankenkasse?

Knechten: Die kann man Oktober oder November, glaube ich, kündigen, ich gehe in eine andere und bin dann nicht mehr Privatpatient.

Lettmann: Und wenn Sie keine Arbeit finden, dann müssen Sie die Beiträge selber zahlen! Überlegen Sie sich das gut, man kann schnell einmal krank werden! – Was müssen wir noch beachten?

Knechten: Von den vermögenswirksamen Leistungen müßte dann der neue Arbeitgeber seinen Anteil übernehmen.

(Bischof Lettmann schreibt alles auf ein Blatt Papier.)

Knechten: Was ich noch zu den Zeitungen sagen wollte, da haben doch einflußreiche Leute aus unserer Gemeinde einiges über mich veröffentlicht, die waren doch eher bei der Zeitung als ich, sowohl vor einem Jahr als auch jetzt im Herbst!

Lettmann: Aber wer hat denn den Termin unseres Gesprächs an die Zeitungen gegeben, und wer hat gesagt, welche Priester im Personalausschuß sind?

Knechten: Das war ich.

Lettmann: Und da hat da gestanden: „Das Dreigestirn“, es handelt sich doch um ehrenwerte Priester, und da stand: „der ehemalige Geistliche Schmitt“.

Knechten: Aber das habe doch nicht ich geschrieben! Und über mich standen wesentlich schlimmere Dinge in der Zeitung, daß niemand mehr hinter mir steht, daß die Leute aus der Kirche rauslaufen, wenn sie mich am Altar sehen…

Lettmann: Um all das zu klären, müßte ich mit allen Beteiligten reden, mit Dechant Föcking und mit dem Personalchef der Diözese. Und das geht jetzt nicht. Der Personalchef ist in Urlaub.

Knechten: Dazu wäre doch in den letzten Monaten Zeit gewesen!

Lettmann: Aber Sie wollten doch Arbeiterpriester werden, darum wurden Sie versetzt.

Knechten: Das lief parallel, dieser Wunsch und das andere.

(Schwester Imgunde reicht das zweite Schreiben herein:)

„Der Bischof sieht die Möglichkeit zum Einsatz als Arbeiterpriester z. B. in Verbindung mit einer priesterlichen Tätigkeit im Raum Vreden in Zusammenarbeit mit Herrn Pfarrer Schmitt oder im Raum Ahlen in Zusammenarbeit mit Herrn Pfarrer Lenfers.

Da dieser Vorschlag für Kaplan Knechten überraschend kommt, erbittet er sich Bedenkzeit.

Der Bischof ist der Meinung, daß nach den Überlegungen der letzten Wochen heute eine Entscheidung getroffen werden müsse.

Kaplan Knechten sieht sich nicht in der Lage, umgehend eine Entscheidung zu treffen, da der Vorschlag für ihn überraschend komme. Der Bischof bietet Herrn Kaplan eine Überlegensfrist von einer Woche an.

Kaplan Knechten verspricht, sich innerhalb dieser Woche zu äußern.

Münster, den 16. Februar 1984“

(Bischof Lettmann unterzeichnet. Ich lese den Text durch. Bischof Lettmann sagt:)

Wenn Sie mit meinem Kugelschreiber unterzeichnen möchten…

(Ich unterschreibe.)

(Unterschriften)

Lettmann: Wie kommt es, daß Professor Zinke aus München mir schreibt, warum ich den Brief Ihres Vaters nicht beantworte?

Knechten: Ich kenne Professor Zinke nicht.

Lettmann: Aber das muß ihm doch jemand gesagt haben! Meinen Sie, ich hätte ihm das gesagt?

Knechten: Ich habe das einigen Bekannten gesagt und ich weiß nicht, welche Verbindungslinien da bestehen.

Lettmann: Dabei hat doch der Personalchef der Diözese mit ihrem Vater telephoniert! Wie können Sie da sagen, ich hätte Ihrem Vater nicht geantwortet? Ich beantworte nicht alle Briefe, die an mich geschrieben werden, höchstens die Hälfte. Und erst recht keine Offenen Briefe. Die von diesem Komitee waren doch alle Offene Briefe. Ich kann nicht alle Briefe persönlich beantworten.

Überlegen Sie sich die Sache gut! Sie können jederzeit zu mir kommen, nicht erst nach drei Jahren.

Er steht auf; ich bleibe sitzen.)

Lettmann: Besprechen Sie es nicht mit irgendwelchen Leuten! Besprechen Sie es mit einem Priester, mit [Spiritual] Bours zum Beispiel.

(Er gibt mir eine Sichthülle für die beiden Schreiben und sagt:)

… damit sie nicht so verknicken!

Absage der KAB

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung St. Josef in Oer-Erkenschwick hatte mich zu einem Vortrag über die Erfahrungen eines Priesters in der Arbeitswelt eingeladen. Am 16. Februar 1984 sagte ihr Bildungsobmann diesen Vortrag ohne Nennung von Gründen ab:

Sehr geehrter Herr Knechten!

Die beabsichtigte Versammlung der KAB St. Josef für den 20. 2. 84, in der Sie als Referent vorgesehen waren, fällt aus. Wir bitten Sie, davon Kenntnis zu nehmen.

Mit freundlichem Gruß!

U. P. H.

Der Pfarrgemeinderat verlangte den Abschied

Am 18. Februar 1984 berichtete die Westdeutsche Allgemeine auf ihrer Seite für den Kreis Recklinghausen über den Solidaritätsabend:

Prof. Heinz Missalla:

Christen

müssen Flagge zeigen

Plädoyer für Kaplan Knechten

Christen müssen sich den aktuellen gesellschafts- und politischen Fragen stellen und Position beziehen. Das gilt auch für die Geistlichen. Diese Auffassung vertrat der Essener Theologieprofessor Heinz Missalla am Donnerstag [16. Januar 1984] in Oer-Erkenschwick. Er sprach bei einer Veranstaltung des Regionalkomitees Christenrechte in der Kirche in Zusammenhang mit dem „Fall Knechten“.

Der Wissenschaftler „drückte“ sich zwar um eine klare Aussage zur Versetzung des Kaplans Heinrich Knechten, der wegen seines Engagements für die Grünen seine Erkenschwicker Gemeinde verlassen mußte, ließ aber sonst an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Missalla wies darauf hin, daß ein Pfarrer auch die Aufgabe habe, seine Gemeinde zu kritischer Einschätzung politischer Sachverhalte zu befähigen. Ein wichtiger Vorgang erhalte nicht dadurch besondere Bedeutung, daß sich der Geistliche gegenüber seiner Gemeinde dazu äußere.

Vor 150 Zuhörern prallten die Argumente über den „grünen Kaplan“ erneut aufeinander. Den Schwarzen Peter bekam dabei vor allem der Pfarrgemeinderat zugespielt: Er, nicht die Gemeinde, habe Knechtens Abschied verlangt, hieß es.

Die Entscheidung

Die Stimbergzeitung meldete am 22. Februar 1984:

Brief an

den Bischof

In einem Brief an den Bischof Reinhard Lettmann hat Heinrich Knechten jetzt abschließend zu seiner Entpflichtung als Kaplan Stellung genommen. Der Priester erinnert seinen Dienstherren daran, daß Jesus auch nie jemanden zurückgeschickt [zurückgewiesen] habe, nur weil er ein falsches Parteibuch gehabt habe. Vor allem wirft Knechten, der noch einmal die Geschichte der Ereignisse aus seiner Sicht wachruft, dem Bischof vor, Ursache und Wirkung verwechselt zu haben. So habe Lettmann nie den Pfarrgemeinderat in seine Kompetenzen [Grenzen] verwiesen und sich [nie] hinter seinen Priester gestellt.

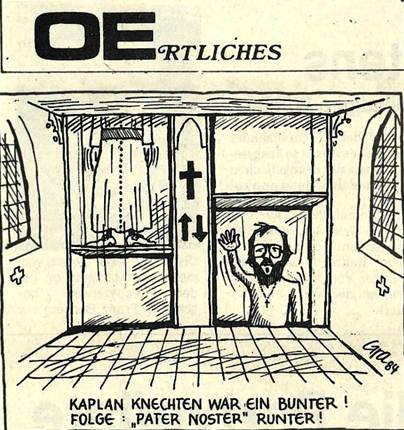

Im Paternoster abwärts

Kaplan Knechten war

ein Bunter!

Folge: „Pater Noster“ runter!

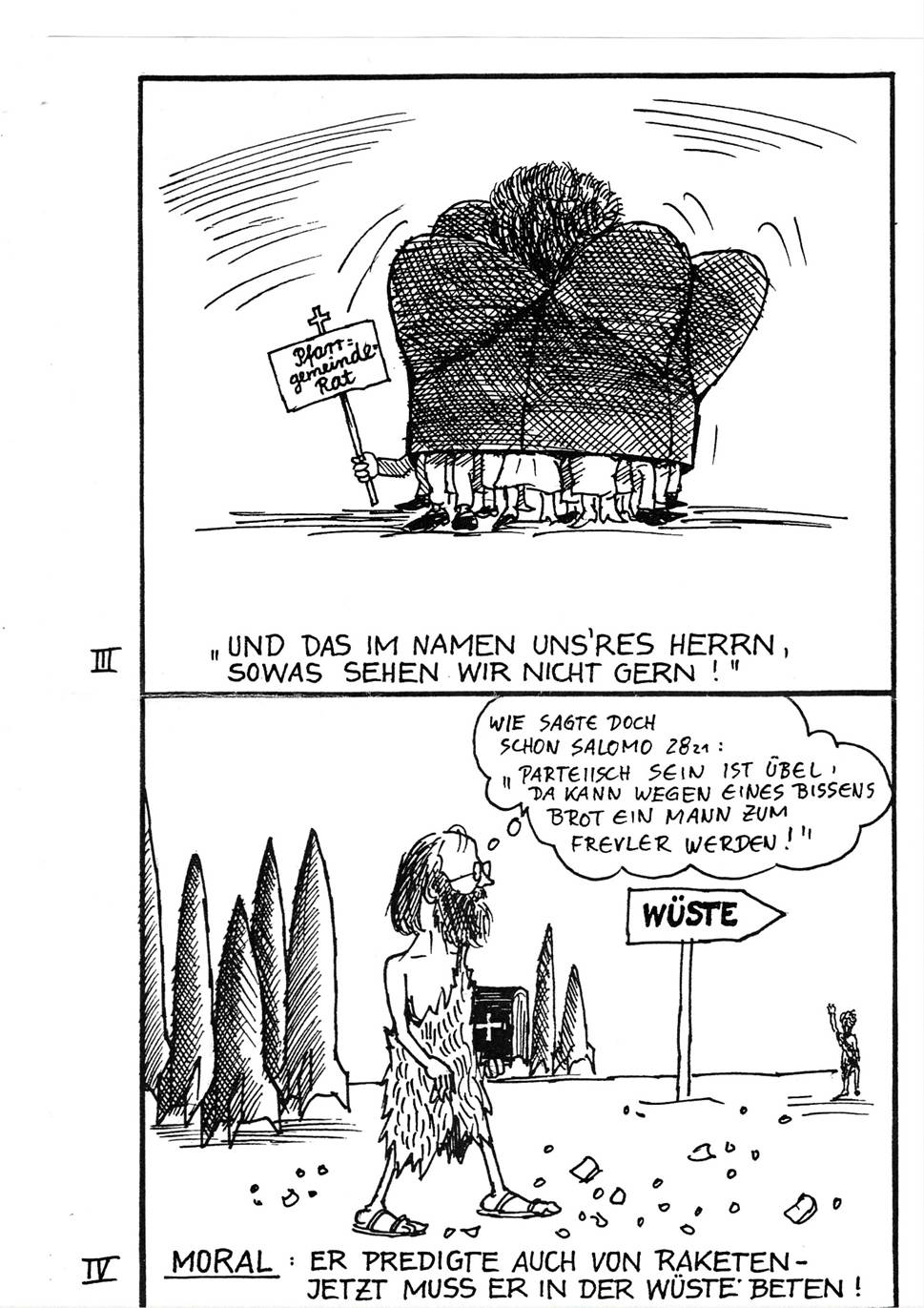

Rudolf Grabowski, Karikatur

in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, 25. Februar 1984

Kaplan drei Jahre beurlaubt

Unter dieser Überschrift veröffentlichte die Bild-Zeitung am 28. Februar 1984 folgenden kurzen Artikel, dem eine Mitteilung der Bischöflichen Pressestelle an die Deutsche Presse-Agentur zugrunde lag:

Am 1. März ist Kaplan Heinrich Knechten (34) aus Oer-Erkenschwick für drei Jahre beurlaubt. Der wegen seines politischen Engagements umstrittene Geistliche hatte selbst darum gebeten. Er will nun als Priester in der Arbeitswelt wirken.

Polarisierungen in der Gemeinde

Die Münstersche Zeitung vom 28. Februar 1984 veröffentlichte die Mitteilung der Bischöflichen Pressestelle an die Deutsche Presse-Agentur ungekürzt. Die Deutsche Tagespost. Katholische Zeitung für Politik, Gesellschaft und Kultur, herausgegeben in Würzburg, Nr. 26, 29. Februar 1984, Seite 5, sowie die Kirchenzeitung des Bistums Münster „Kirche und Leben“ vom 4. März 1984 brachten diesen Text ebenfalls.

„Grüner“ Priester

beurlaubt

Auseinandersetzungen

in Oer-Erkenschwick zunächst beendet

Bischof Dr. Reinhard Lettmann hat Heinrich Knechten (34), Kaplan in der Gemeinde St. Josef in Erkenschwick (Kreis Recklinghausen) zum 1. März aus dem Dienst des Bistums Münster beurlaubt. Damit entsprach er einer Bitte des 34jährigen katholischen Priesters.

In mehreren mündlichen und schriftlichen Kontakten mit dem Bischof und dem Priesterrat des Bistums Münster war der Wunsch Knechtens erörtert worden, den Schwerpunkt seiner priesterlichen Tätigkeit im Bereich der Arbeitswelt zu sehen. Konkrete Angebote des Bischofs (unter anderem die Übernahme eines Arbeitsplatzes in einem Heim für geistig Behinderte) hatte Knechten nach anfänglicher Zusage nicht akzeptiert. Im Einvernehmen mit dem Priesterrat hatte der Bischof ihm schließlich angeboten, als Arbeiterpriester zusammen mit einem anderen Priester außerhalb des Kreises Recklinghausen tätig zu werden. Ein Verbleiben Knechtens in seinem bisherigen Arbeitsbereich sei mit einer Beurlaubung von seinen priesterlichen Funktionen verbunden, da er als Bischof eine Fortsetzung der schweren öffentlichen Auseinandersetzungen, die es um Kaplan Knechten in der Gemeinde St. Josef gegeben hat, nicht verantworten könne.

Gegenstand dieser Auseinandersetzungen, die zu Polarisierungen in der Gemeinde führten, waren Knechtens Auffassungen über seine persönlichen Zielvorstellungen, auch seine Parteinahme für die Grünen. Dadurch war eine Situation entstanden, die es nach Überzeugung des Bischofs einem katholischen Priester nicht mehr ermöglicht, seine Aufgaben als Seelsorger für die ganze Gemeinde wahrzunehmen.

Auch der Priesterrat, der von Kaplan Knechten angerufen worden war, kam nach langer Diskussion einstimmig zu der Auffassung, daß eine Lösung der aufgetretenen Probleme bei einem Verbleiben Knechtens in Oer-Erkenschwick nicht erreicht werden könne. Er bat ihn daher, auf jeden Fall Oer-Erkenschwick zu verlassen.

Die nunmehr ausgesprochene Beurlaubung gilt – dem Wunsch Knechtens folgend – für drei Jahre. Wörtlich schrieb Bischof Lettmann in einem Brief vom 24. Februar 1984: „Was ich Ihnen im Gespräch gesagt habe, wiederhole ich an dieser Stelle: Sie können jederzeit von Ihrem Vorhaben zurücktreten und mich in dieser Angelegenheit aufsuchen.“

Zu dieser Mitteilung der Pressestelle des Bistums Münster möchte ich (HMK) folgende Anmerkungen machen:

„Konkrete Angebote des Bischofs (unter anderem die Übernahme eines Arbeitsplatzes in einem Heim für geistig Behinderte) hatte Knechten nach anfänglicher Zusage nicht akzeptiert.“

Es gab nicht mehrere Angebote des Bischofs, sondern nur seine Verfügung, mich in ein Pflegeheim zu versetzen. Es erfolgte keine Zusage meinerseits, sondern es verhielt sich wie folgt:

Am 5. Dezember 1983 benachrichtigte mich der Personalchef der Diözese Münster telephonisch, daß ich als Pfleger in das Heim für Schwer- und Mehrfachbehinderte „Haus Hall“ in Gescher versetzt werde. Ich sollte mich bereits am nächsten Tag, 6. Dezember 1983, dort vorstellen. Ich reiste zu diesem Heim. Das war mit öffentlichen Verkehrsmitteln mühsam und umständlich. Ich sprach mit dem dortigen Direktor und mit dem Leiter der Mitarbeitervertretung. Sie teilten mir mit, daß sie von meiner Versetzung in dieses Heim völlig überrascht wurden, da es mit ihnen nicht abgesprochen worden war. Der Leiter der Mitarbeitervertretung sagte mir: „Wenn die Mitarbeiter den Eindruck gewinnen, hier solle ihnen eine verkrachte Existenz zwischengeschoben werden, würden Sie bei ihnen kein Bein auf die Erde bekommen!“

Weder mit mir noch mit dem Heim war dieser geplante Einsatz abgesprochen worden. Da mir der Bischof den Grund für diese Versetzung nicht nannte, wandte ich mich mit dieser Frage an den Priesterrat des Bistums Münster, erhielt aber auch dort keine Antwort auf meine Frage.

„Im Einvernehmen mit dem Priesterrat hatte der Bischof ihm schließlich angeboten, als Arbeiterpriester zusammen mit einem anderen Priester außerhalb des Kreises Recklinghausen tätig zu werden.“ Der Bischof hatte mir am 16. Februar 1984 in einem Gespräch angeboten, ich könne im Raum Vreden oder im Raum Ahlen als Arbeiterpriester und zugleich in einer Gemeinde tätig sein. Dieser Vorschlag kam für mich völlig überraschend, und ich erbat mir Bedenkzeit. Tatsächlich liegen sowohl Vreden als auch Ahlen in einem landwirtschaftlich geprägten Umfeld. Ich wollte dagegen in einem industriell geprägten Milieu arbeiten, um daran mitzuwirken, die Kluft zwischen Kirche und Arbeiterschaft zu verringern.

„Ein Verbleiben Knechtens in seinem bisherigen Arbeitsbereich sei mit einer Beurlaubung von seinen priesterlichen Funktionen verbunden.“ Hier wird Beurlaubung mit Suspendierung vermischt. Eine Beurlaubung bedeutet, daß kein Gehalt mehr seitens der Diözese gezahlt wird. Eine Suspendierung ist ein Verbot priesterlicher Funktionen. Es handelt sich dabei um eine Beugestrafe, die so lange verhängt wird, bis der Delinquent „sich beugt“ (sich fügt, nachgibt).

„Er bat ihn daher, auf jeden Fall Oer-Erkenschwick zu verlassen.“ Dies tat ich, sobald ich eine Wohnung gefunden hatte. Das nahm drei Wochen in Anspruch.

Soweit mein Kommentar zur obigen Pressemitteilung.

„Grüner Kaplan“ beurlaubt

Die Tageszeitung (taz) schrieb am 6. März 1984 unter dieser Überschrift eine Zusammenfassung der Ereignisse:

Bis zum September ʼ82 arbeitete Heinrich Knechten erfolgreich als katholischer Kaplan in Dinslaken. Dann wurde er vom Münsteraner Bischof nach Oer-Erkenschwick versetzt. Der Konflikt war absehbar. Knechten engagiert sich seit langem in der Friedensbewegung und für die Dritte Welt. Da er zudem in dem kleinen Städtchen am Nordrand des Ruhrgebiets noch der Grünen Liste beitrat, brachte er das Faß zum Überlaufen. In Oer leben die Katholiken ebenso in der Diaspora wie die Christdemokraten. Minderheitsgruppen neigen gegenüber Abweichlern zu besonderer Härte. Knechten ist ein solcher „Abweichler“. Er beantragte beim Bischof die Erlaubnis für eine halbtägliche Arbeit in der Industrie, lebte ganz unpriesterlich in selbstgewählter Armut und probte eine „tiefgreifende Änderung des priesterlichen Lebensstils“. Das war dem Bischof zuviel. Knechten wurde beurlaubt.

Auf Seite 8 der gleichen Ausgabe der taz vom 6. März 1984 veröffentlichte Richard Kelber einen Artikel unter folgender Überschrift:

„Tiefgreifende

Änderung des priesterlichen Lebensstils“

Bis zum September 1982

arbeitete Heinrich Knechten erfolgreich als Kaplan in Dinslaken. Dann wurde er,

wie nach vier Jahren an der ersten Kaplansstelle

üblich, vom Münsteraner Bischof Lettmann nach Oer-Erkenschwick versetzt. Der

Konflikt war absehbar. Knechten engagiert sich seit langem in der

Friedensbewegung und für die Dritte Welt. Die St.-Josef-Gemeinde

Oer-Erkenschwick wird wesentlich von CDU-Mitgliedern und -Mandatsträgern

beeinflußt. Der einjährige Konflikt endete jetzt mit einer dreijährigen Beurlaubung

Knechtens vom Priesteramt.

Oer-Erkenschwick, politisch bekannt vor allem durch das Sozialistische Bildungszentrum der Falken [sozialistische Jugendorganisation in Deutschland], ist ein kleines Städtchen im Kreis Recklinghausen am nördlichen Rand des Ruhrgebiets. Katholiken leben dort ebenso in der Diaspora wie Christdemokraten. Minderheitsgruppen neigen gegenüber „Abweichlern“ zu besonderer Härte. Knechten wußte also, worauf er sich einließ, als er im Januar 1983 in die örtliche Wählergemeinschaft Grüne Liste eintrat. Denn lange vorher schon hatte ihm ein Stadtratsmitglied erklärt: „Es wird erwartet, daß katholische Geistliche die CDU unterstützen.“

Von den anonymen Drohanrufen, die sich bei dem Kaplan meldeten, meinte einer der noch harmloseren: „Wir brauchen einen Kaplan und keine grüne Tomate“ . Die Senioren-Betreuerin der Gemeinde teilte dem Abtrünnigen mit: „Es ist für mich unvorstellbar, daß sich ein Priester so erniedrigt.“ Von Senioren-Veranstaltungen solle er sich doch bitte fernhalten, „damit Sie nicht ausgebuht werden“. Der Personalchef des Bistums sprach von der „negativen Wirkung der Tätigkeit eines Priesters in der Grünen Liste“.

Die Meinungsträger der Gemeinde setzten sich an die Spitze der Bewegung. Ein CDU-Ratsherr erklärte kühn: „In unserer Gemeinde heißt niemand das Handeln des Kaplans für gut“. Der Pfarrgemeinderat konnte dazu veranlaßt werden, Knechten das Mißtrauen auszusprechen. Doch weder dieser Ratsherr noch der Gemeinderat drückten den Willen der gesamten Gemeinde aus. Die Christliche Arbeiterjugend und der Kolpingverein stellten sich auf die Seite des Kaplans und lobten seine Arbeit. Die Unterstützung durch diese Arbeitnehmervereinigungen war Knechten besonders wichtig.

Sechs Pfarrer und Kapläne aus benachbarten Gemeinden in Datteln und Waltrop solidarisierten sich, „weil unserem Mitbruder in aller Öffentlichkeit schweres Unrecht widerfahren ist“. Eine Unterschriftensammlung der CAJ [Christliche Arbeiterjugend] wurde durch eine „gezielte Desinformation“ verhindert. „Uns wurde versichert, daß Knechten von sich aus seinen Abschied eingereicht hat.“

Mitgliedschaft bei den Grünen war nur Vorwand

Die Mitarbeit in der Grünen Liste war jedoch nur der äußere Anlaß dafür, daß Knechten im November 1983 vom Bischof suspendiert wurde. In mehreren Gesprächen hatte der Kaplan nämlich mitgeteilt, was er im Laufe der Jahre gelernt hatte und welche Schlüsse er daraus ziehen wollte. Er hatte an einem Industrieseminar teilgenommen und sich sowohl über die Arbeit der „Kleinen Brüder und Schwestern“ (der Armen) als auch in Südamerika über revolutionäres Priestertum informiert.

Dem politisch aktiven Priester war mit der Zeit die Rolle der Kirche als Unternehmerin, ihr Verhältnis zu Staat und Militär sowie der Zusammenhang zwischen Marienverehrung und Krieg klarer geworden. Deshalb zerschnitt er seinen Wehrpaß in zwei Hälften und schickte „die eine an das Kreiswehrersatzamt und die andere an das Kriegsministerium in Bonn“. Aus der Tatsache, daß „Arbeiter in unseren Gemeinden kaum vorkommen“, zog Knechten den Schluß, nicht mehr die bezahlte Verkündigung des Evangeliums betreiben zu wollen, sondern „Schicksalsgemeinschaft mit den einfachen Menschen zu halten“ und „die Verbindung von Gemeindearbeit und körperlicher Arbeit zu suchen“. Er bat deshalb den Bischof um eine halbtägige Arbeit in der Gemeinde sowie als ungelernte Kraft in der Industrie zu ermöglichen. Er strebt damit eine „tiefgreifende Änderung des priesterlichen Lebensstils“ an, obwohl er schon heute, wie seine Eltern dem Bischof schrieben, „in selbstgewählter Armut“ lebt.

Der kirchlichen Obrigkeit waren solche Vorstellungen nicht ganz geheuer. Sein Vorhaben, „das Evangelium unentgeltlich zu verkünden“ – ein Motiv, das seine Grundlage in der Bibel hat –, sollte Knechten in einem Behindertenheim realisieren. Die dortigen Mitarbeiter teilten ihm jedoch mit, sie ließen sich „keine verkrachte Existenz dazwischenschieben“. Der Kaplan dankte höflich und verzichtete.

Was ihm bis dahin als seelsorgerische „Notwendigkeit, sich auf Dauer in der Arbeitswelt (und in der Welt der Arbeitslosen) zu engagieren“ erschienen war, wurde durch eine dreijährige Beurlaubung zur Existenznotwendigkeit. Denn seinen „krisensicheren Arbeitsplatz“, der ihm von Arbeitern oft genug zum Vorwurf gemacht worden war, hat er verloren. Mehr noch – aufgrund der Tatsache, daß katholische Priester keinen Arbeitsvertrag haben und keine Beiträge zur Sozialversicherung leisten (die Kirche sorgt ja für sie), bekommt Knechten kein Arbeitslosengeld, sondern Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Seine Dienstwohnung wurde ihm mit einer Frist von zwei Tagen gekündigt. Auf eine Verlängerung um zwei Wochen wollte sich die Kirche nur einlassen, „wenn Sie ortsübliche Miete bezahlen“. Das Wohl der Kirchenkasse ist das Wohl der Gemeindemitglieder.

Der Bischof verdonnerte den Kaplan zum Stillschweigen über die Dienstgespräche. Ihm war an einer Beendigung der Angelegenheit „ohne Eklat“ gelegen. Deshalb hat er sich auch geweigert, die Gründe für die Versetzung und Suspendierung öffentlich zu nennen. „Die Verantwortung für diese Versetzung liegt allein bei mir als dem verantwortlichen Bischof.“ Knechtens Eindruck, daß man „in der Katholischen Kirche nicht erwachsen wird“, ist so falsch also nicht. Das Sakrament der Priesterweihe ist „ein Machtzeichen, mit dem der Priester sein Schicksal in die Hände des Bischofs legt“.

Wie der Bischof und andere „Verantwortliche“ ihre Verantwortung wahrgenommen haben, verdeutlichte Pfarrer Liesner in einem Leserbrief. Er meinte, Knechten habe sicher „manchmal etwas leichtsinnig auf dem Brunnenrand balanciert“. Aber statt ihm eine helfende Hand zu reichen, hätten ihm die Verantwortlichen „den letzten Schubs gegeben“.

Seine Versetzung in das Behindertenheim hatte der Bischof dem Kaplan in der Hoffnung mitgeteilt, „daß Sie Ihr Amt als ‚guter Hirte und getreuer Knecht‘ versehen werden“. Es sieht ganz so aus, als ob Knechten diese Forderung aus dem Matthäus-Evangelium nicht erfüllen kann und mag. Von seinem Aufenthalt in Nicaragua hat er ein Zitat von Che Guevara mitgebracht, das in seiner Wohnung über dem Kreuz hängt: „Es kommt nicht darauf an, die Situation der Sklaven zu verbessern. Es ist nötig, die Sklaverei abzuschaffen.“ Die Zeit des „guten und getreuen Knecht(en)“ scheint vorbei zu sein.

Industrieanlagen-Reiniger

Der Spiegel schrieb am 19. März 1984, Seite 252:

Berufliches

Heinrich Knechten (34), Kaplan und engagierter Grüner aus Oer-Erkenschwick, verdingt sich nun als Industrieanlagen-Reiniger. „Zum Berufswechsel gezwungen“ (Knechten) sah sich der alternative Gottesmann aus Nordrhein-Westfalen, da ihm einflußreiche christdemokratische Gemeindemitglieder seit seinem Eintritt in die „Grüne Liste Oer-Erkenschwick“ (GLOE) „eine ordentliche Seelsorgertätigkeit unmöglich gemacht“ hatten: So war dem Kaplan etwa die Gestaltung der Seniorennachmittage ebenso versagt worden wie sein Mitwirken in der Frauengemeinschaft. Ein Ende fand der monatelange öffentliche Gemeindestreit um „Rausschmiß oder Rückzug“ („Stimberg-Zeitung“) erst jüngst durch den Bischof von Münster, Reinhard Lettmann. Da er es nicht für gut erachte, „wenn ein Priester und eine Gemeinde langfristig Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzungen sind“, so Lettmann in einem Brief an Knechten, hielte er „es für richtig, Sie vom Dienst als Kaplan in Oer-Erkenschwick zu befreien und Ihnen eine neue Aufgabe zu übertragen“. Der „Verschiebetaktik“ (Knechten) zog der Kaplan jedoch den „konsequenten Ausstieg“ vor: „Unter Fortfall der Bezüge und Leistungen“ (Bischof-Brief) ist Knechten jetzt für drei Jahre vom Dienst beurlaubt.

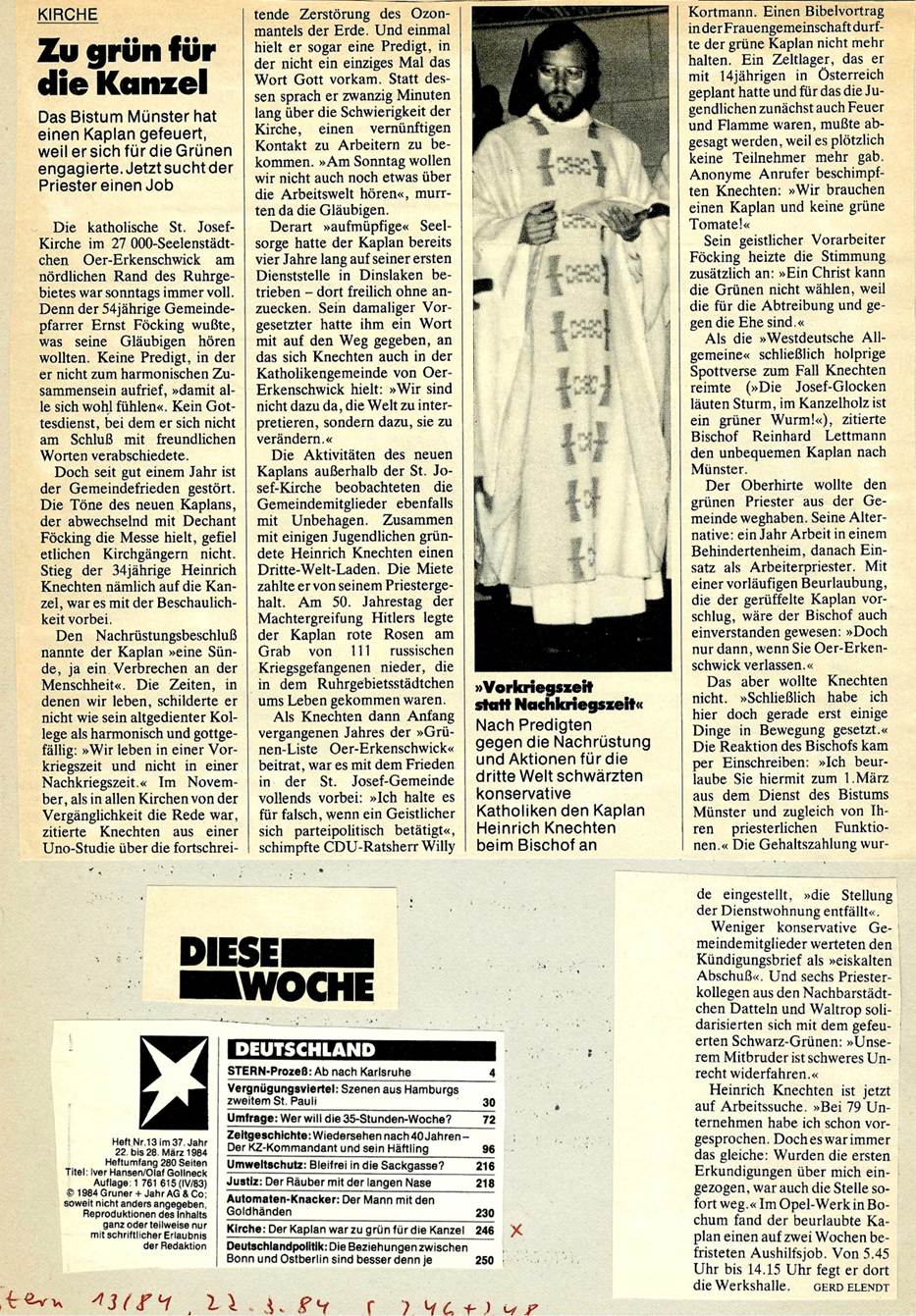

Zu grün für die Kanzel

Gerd Elendt publizierte am 22. März 1984 unter dieser Überschrift einen Artikel im „Stern“ (Nr. 13, Seite 246.248):

Das Bistum Münster hat einen Kaplan gefeuert, weil er

sich für die Grünen engagierte. Jetzt sucht der Priester einen Job.

Die katholische St.-Josef-Kirche im 27 000-Seelenstädtchen am nördlichen Rand des Ruhrgebietes war sonntags immer voll. Denn der 54jährige Gemeindepfarrer Ernst Föcking wußte, was seine Gläubigen hören wollten. Keine Predigt, in der er nicht zum harmonischen Zusammensein aufrief, „damit alle sich wohl fühlen“. Kein Gottesdienst, bei dem er sich nicht am Schluß mit freundlichen Worten verabschiedete.

Doch seit gut einem Jahr ist der Gemeindefrieden gestört. Die Töne des neuen Kaplans, der abwechselnd mit Dechant Föcking die Messe hielt, gefielen etlichen Kirchgängern nicht. Stieg der 34jährige Heinrich Knechten nämlich auf die Kanzel, war es mit der Beschaulichkeit vorbei.

Den Nachrüstungsbeschluß nannte der Kaplan „eine Sünde, ja ein Verbrechen an der Menschheit“. Die Zeiten, in denen wir leben, schilderte er nicht wie sein altgedienter Kollege als harmonisch und gottgefällig. „Wir leben in einer Vorkriegszeit und nicht in einer Nachkriegszeit.“ Im November, als in allen Kirchen von der Vergänglichkeit die Rede war, zitierte Knechten aus einer UNO-Studie über die fortschreitende Zerstörung des Ozonmantels der Erde. Und einmal hielt er sogar eine Predigt, in der nicht ein einziges Mal das Wort Gott vorkam. Stattdessen sprach er zwanzig Minuten lang über die Schwierigkeit der Kirche, einen vernünftigen Kontakt zu Arbeitern zu bekommen. „Am Sonntag wollen wir nicht auch noch etwas über die Arbeitswelt hören“, murrten da die Gläubigen.

Derart „aufmüpfige“ Seelsorge hatte der Kaplan bereits vier Jahre lang auf seiner ersten Dienststelle in Dinslaken betrieben – dort freilich ohne anzuecken. Sein damaliger Vorgesetzter hatte ihm ein Wort mit auf den Weg gegeben, an das sich Knechten auch in der Katholikengemeinde von Oer-Erkenschwick hielt: „Wir sind nicht dazu da, die Welt zu interpretieren, sondern dazu, sie zu verändern.“

Die Aktivitäten des neuen Kaplans außerhalb der St.-Josef-Kirche beobachteten die Gemeindemitglieder ebenfalls mit Unbehagen. Zusammen mit einigen Jugendlichen gründete Heinrich Knechten einen Dritte-Welt-Laden. Die Miete zahlte er von seinem Priestergehalt. Am 50. Jahrestag der Machtergreifung Hitlers legte der Kaplan rote Rosen am Grab von 111 russischen Kriegsgefangenen nieder, die in dem Ruhrgebietsstädtchen ums Leben gekommen waren.

Als Knechten dann Anfang vergangenen Jahres der „Grünen Liste Oer-Erkenschwick“ beitrat, war es mit dem Frieden in der St.-Josef-Gemeinde vollends vorbei: „Ich halte es für falsch, wenn ein Geistlicher sich parteipolitisch betätigt“, schimpfte CDU-Ratsherr Willy Kortmann. Einen Bibelvortrag in der Frauengemeinschaft durfte der grüne Kaplan nicht mehr halten. Ein Zeltlager, das er mit 14jährigen in Österreich geplant hatte und für das die Jugendlichen zunächst auch Feuer und Flamme waren, mußte abgesagt werden, weil es plötzlich keine Teilnehmer mehr gab. Anonyme Anrufer beschimpften Knechten: „Wir brauchen einen Kaplan und keine grüne Tomate!“

Sein geistlicher Vorarbeiter Föcking heizte die Stimmung zusätzlich an: „Ein Christ kann die Grünen nicht wählen, weil die für die Abtreibung und gegen die Ehe sind.“

Als die „Westdeutsche Allgemeine“ schließlich holprige Spottverse zum Fall Knechten reimte („Die Josef-Glocken läuten Sturm, im Kanzelholz ist ein grüner Wurm!“), zitierte Bischof Reinhard Lettmann den unbequemen Kaplan nach Münster.

Der Oberhirte wollte den grünen Priester aus der Gemeinde weghaben. Seine Alternative: ein Jahr Arbeit in einem Behindertenheim, danach Einsatz als Arbeiterpriester. Mit einer vorläufigen Beurlaubung, die der gerüffelte Kaplan vorschlug, wäre der Bischof auch einverstanden gewesen: „Doch nur dann, wenn Sie Oer-Erkenschwick verlassen.“

Das aber wollte Knechten nicht. „Schließlich habe ich hier doch gerade erst einige Dinge in Bewegung gesetzt.“ Die Reaktion des Bischofs kam per Einschreiben: „Ich beurlaube Sie hiermit zum 1. März aus dem Dienst des Bistums Münster und zugleich von ihren priesterlichen Funktionen.“ Die Gehaltszahlung wurde eingestellt, „die Stellung der Dienstwohnung entfällt.“

Weniger konservative Gemeindemitglieder werteten den Kündigungsbrief als „eiskalten Abschuß“. Und sechs Priesterkollegen aus den Nachbarstädtchen Datteln und Waltrop solidarisierten sich mit dem gefeuerten Schwarz-Grünen: „Unserem Mitbruder ist schweres Unrecht widerfahren.“

Heinrich Knechten ist jetzt auf Arbeitssuche. „Bei 79 Unternehmen habe ich schon vorgesprochen. Doch es war immer das gleiche: Wurden die ersten Erkundigungen über mich eingezogen, war auch die Stelle sofort weg.“ Im Opel-Werk in Bochum fand der beurlaubte Kaplan einen auf zwei Wochen befristeten Aushilfsjob. Von 5.45 Uhr bis 14.15 Uhr fegt er dort die Werkshalle.

„Vorkriegszeit statt Nachkriegszeit“

Nach Predigten gegen die Nachrüstung und Aktionen für die dritte Welt schwärzten konservative Katholiken den Kaplan Heinrich Knechten beim Bischof an.

Auszug aus Erkenschwick

Da ich zum 1. März den Status meiner Dienstwohnung verloren hatte, suchte ich eine neue und fand schließlich in Recklinghausen eine kleine Dachwohnung. Ich zog am 25. März hierhin um.

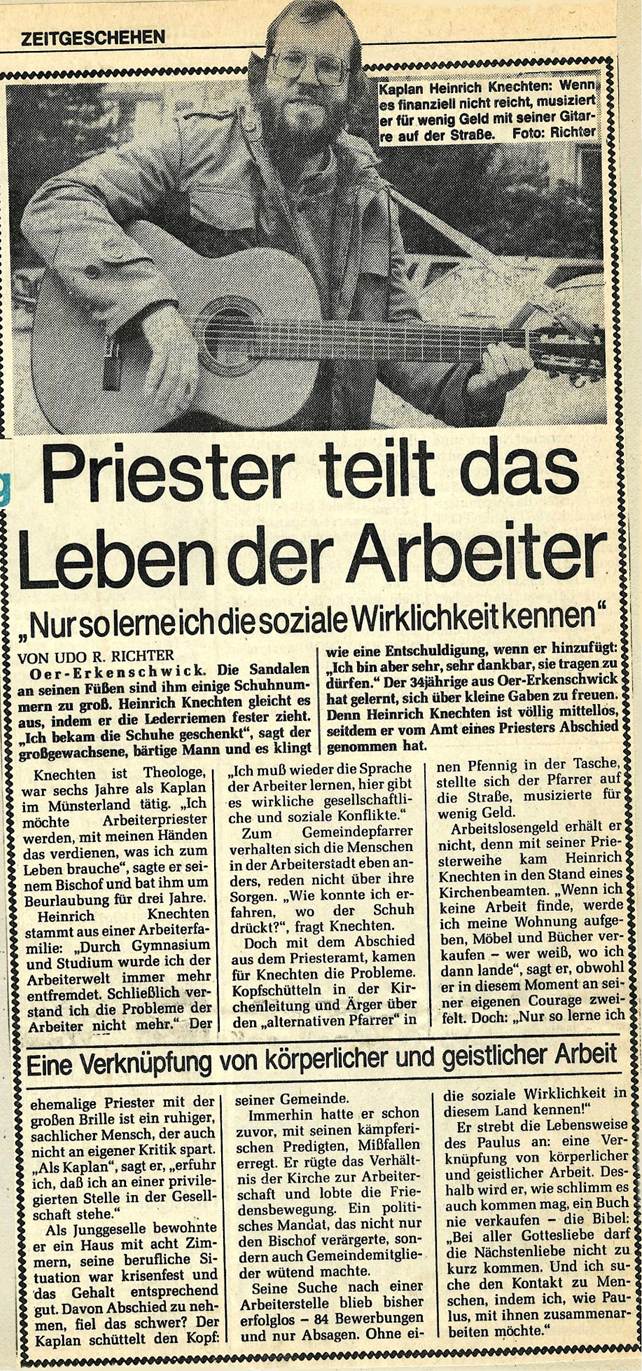

Das Leben der Arbeiter teilen

Der Redakteur Udo R. Richter veröffentlichte am 21. April 1984 in der Westfalenpost, Ausgabe: Hagener Zeitung, auf Seite 3 ein Porträt:

Priester

teilt das Leben der Arbeiter

„Nur so lerne ich die soziale Wirklichkeit kennen“

Eine Verknüpfung von körperlicher und geistlicher Arbeit

Die Sandalen an seinen Füßen sind ihm einige Schuhnummern zu groß. Heinrich Knechten gleicht es aus, indem er die Lederriemen fester zieht. „Ich bekam die Schuhe geschenkt“, sagt der großgewachsene, bärtige Mann und es klingt wie eine Entschuldigung, wenn er hinzufügt: „Ich bin aber sehr, sehr dankbar, sie tragen zu dürfen.“ Der 34jährige aus Oer-Erkenschwick hat gelernt, sich über kleine Gaben zu freuen. Denn Heinrich Knechten ist völlig mittellos, seitdem er vom Amt eines Priesters Abschied genommen hat.

Knechten ist Theologe, war sechs Jahre als Kaplan im Münsterland tätig. „Ich möchte Arbeiterpriester werden, mit meinen Händen das verdienen, was ich zum Leben brauche“, sagte er seinem Bischof und bat ihn um Beurlaubung auf drei Jahre.

Heinrich Knechten stammt aus einer Arbeiterfamilie: „Durch Gymnasium und Studium wurde ich der Arbeiterwelt immer mehr entfremdet. Schließlich verstand ich die Probleme der Arbeiter nicht mehr.“ Der ehemalige Priester mit der großen Brille ist ein ruhiger, sachlicher Mensch, der auch nicht an eigener Kritik spart. „Als Kaplan“, sagt er, „erfuhr ich, daß ich an einer privilegierten Stelle in der Gesellschaft stehe.“

Als Junggeselle bewohnte er ein Haus mit acht Zimmern, seine berufliche Situation war krisenfest und das Gehalt entsprechend gut. Davon Abschied zu nehmen, fiel das schwer? Der Kaplan schüttelt den Kopf: „Ich muß wieder die Sprache der Arbeiter lernen, hier gibt es wirkliche gesellschaftliche und soziale Konflikte.“

Zum Gemeindepfarrer verhalten sich die Menschen in der Arbeiterstadt [Arbeiterschaft] eben anders, reden nicht über ihre Sorgen. „Wie konnte ich erfahren, wo der Schuh drückt?“, fragt Knechten.

Doch mit dem Abschied aus dem Priesterstand kamen für Knechten die Probleme. Kopfschütteln in der Kirchenleitung und Ärger über den „alternativen Pfarrer [Kaplan]“ in seiner Gemeinde.

Immerhin hatte er schon zuvor mit seinen kämpferischen Predigten Mißfallen erregt. Er rügte das Verhältnis der Kirche zur Arbeiterschaft und lobte die Friedensbewegung. Ein politisches Mandat, das nicht nur den Bischof verärgerte, sondern auch Gemeindemitglieder wütend machte.

Seine Suche nach einer Arbeiterstelle [Arbeitsstelle] blieb bisher erfolglos – 84 Bewerbungen und nur Absagen. Ohne einen Pfennig in der Tasche, stellte sich der Pfarrer [Kaplan] auf die Straße und musizierte für wenig Geld.

Arbeitslosengeld erhält er nicht, denn mit seiner Priesterweihe kam Heinrich Knechten in den Stand eines Kirchenbeamten. „Wenn ich keine Arbeit finde, werde ich meine Wohnung aufgeben, Möbel und Bücher verkaufen – wer weiß, wo ich dann lande“, sagt er, obwohl er in diesem Moment an seiner eigenen Courage zweifelt. Doch: „Nur so lerne ich die soziale Wirklichkeit in diesem Land kennen!“

Er strebt die Lebensweise des Paulus an: eine Verknüpfung von körperlicher und geistlicher Arbeit. Deshalb wird er, wie schlimm es auch kommen mag, ein Buch nie verkaufen – die Bibel: „Bei aller Gottesliebe darf die Nächstenliebe nicht zu kurz kommen. Und ich suche den Kontakt zu Menschen, indem ich, wie Paulus, mit ihnen zusammenarbeiten möchte.“

In der Presserei

Wenige Tage später erhielt ich auf meine Bewerbung hin einen Arbeitsplatz. Ab dem 2. Mai 1984 arbeitete ich in einem Betrieb, der Reibungs- und Bremsbeläge für Bahn und Bergbau herstellte. Ich hatte vier Pressen zu bedienen, die Scheibenbremsbeläge für die Deutsche Bundesbahn preßten.

Im Stadtrat

Am 30. September 1984 fanden Kommunalwahlen statt. Ich wurde als einer der vier Mandatsträger für die Grüne Liste Oer-Erkenschwick in den Stadtrat gewählt. Allerdings ließen sich auf die Dauer Schichtarbeit und Ratsarbeit nicht miteinander vereinbaren, sodaß ich am 13. März 1985 mein Mandat niederlegte.

Im Radio

Der Journalist Hartmut Meesmann führte mit mir ein Interview, das am Sonntag, 4. März 1984, im Dritten Programm des Westdeutschen Rundfunks ausgestrahlt wurde. Darüber schrieb Peter Falk in der Stimbergzeitung am 6. März 1984:

Rundfunk:

Heinrich Knechten

meldet sich nun wieder zu Wort

Ehemaliger Kaplan von St. Josef

seit einem Jahr Arbeiterpriester

Noch vor gut einem Jahr tauchte er fast täglich in der Presse auf, dann war es still um ihn geworden: den Ex-Kaplan der Pfarrgemeinde St. Josef, Heinrich Knechten. Am Sonntagabend jedoch meldete er sich in der Sendung „Ruhestörung“ im WDR 3 zu Wort. Unter dem Stichwort „Kaplan am Fließband“ berichtete Knechten im Gespräch mit Hartmut Meesmann über seine nunmehr einjährige Tätigkeit als Arbeiterpriester in einem Recklinghäuser Betrieb.

Warum als Arbeiterpriester? Knechten vermißt die Arbeiter in der katholischen Kirche. Er selbst will nicht in einem anderen Boot sitzen: „Der Arbeiter hat ein ausgeprägtes Gespür für das soziale Gefälle und sieht den Priester in einer anderen Welt.“ In der Entfernung von den traditionellen Gemeinden erfährt der Ex-Kaplan die Wirklichkeit der Arbeitswelt. Knechten: „Der Platz des Priesters ist unten.“

Doch nicht nur vom Bischof wird Knechtens Wirken als Arbeiterpriester ungern gesehen („Der Bischof will Priester für die Arbeiter, nicht aber Arbeiterpriester“), auch von Kollegen gibt es Kritik, z. B. den Vorwurf, nicht in der Gemeinde tätig zu sein: „Im traditionellen Bild muß der Priester mit der Stola auftauchen. Kommt er im Blaumann, dann stimmt etwas nicht.“

Als Außenseiter trägt Knechten dazu bei, ein neues Bild von Kirche in die Betriebe zu tragen, eine Aufgabe, die seiner Meinung nach in der Bundesrepublik viel zu selten wahrgenommen wird. „735 Arbeiterpriestern in Frankreich stehen bei uns nur 25 gegenüber.“

Wie hält man es nun aber aus, zwischen allen Stühlen zu sitzen? Für Knechten ist das geistliche Leben (und dazu gehören täglich feste Zeiten für Gebet und Schriftlesung) wichtig geblieben. Hinzu kommt soziales und politisches Engagement. Einsatz für die 3. Welt, für Frieden und Umwelt ist selbstverständlich für den Arbeiterpriester. Parteipolitik wird jedoch für ihn zum Problem.

Dazu Knechten: „Es gibt eine Menge Priester, die sich in Parteien engagieren und in Hirtenbriefen sind selbst die Bischöfe politisch.“ Zur eigenen politischen Zukunft führt er aus: „Schichtarbeit und Ratsarbeit vertragen sich schlecht, so daß ich mein Mandat wohl aufgeben werde.“

Für die Zukunft wünscht sich Knechten eine Annäherung zwischen Kirche und Arbeiterschaft: „Die Arbeiter müssen erkennen [können], daß sie mit der Kirche eine mächtige Organisation haben, die auf ihrer Seite steht. Um eine Kirche der Armen zu werden, sollte die Kirchensteuer, die ohnehin von vielen Arbeitern abgelehnt wird, abgeschafft werden.“

Gedenktafel

· Föcking, Ernst, wurde am 1. Dezember 1930 in Ramsdorf geboren, empfing am 6. Januar 1967 in Münster die Priesterweihe, war von 1973 bis 1999 Pfarrer der Gemeinde St. Josef Erkenschwick und starb am 2. Februar 2013 in Herten.

· Gries, Walburga, * 19. Mai 1936, 1980 bis 1998 Pastoralreferentin in St. Josef, † 14. November 2013

· Herm, Karl Heinz, * 5. September 1934, † 30. Oktober 2000

· Janssen, Heinrich, wurde am 13. Oktober 1932 in Kevelaer geboren. Die Priesterweihe empfing er am 2. Februar 1961 und die Bischofsweihe am 21. September 1986, beide in Münster. Er starb am 27. Mai 2021 in Kevelaer.

· Kortmann, Willy, * 7. Juni 1921, † 22. Februar 1986

· Lammers, Wilhelm, * 24. März 1925, Priesterweihe 8. September 1949, † 16, Juli 2004. Wilhelm war einer der ersten, der in einer Solidaritätserklärung schrieb, daß mir schweres Unrecht zugefügt worden war.

· Leineweber, Willi, * 19. April 1934, † 11. Juli 2024

· Lenk, Werner, † 9. Februar 1996 im Alter von 81 Jahren. Werner hat mich immer wieder ermutigt. In scherzhafter Weise sagte er: „Es wird eine Zeit kommen, da werden sie nicht wissen, wie sie dich verehren können.“

· Lettmann, Reinhard, wurde am 9. März 1933 in Datteln geboren. Am 21. Februar 1959 wurde er zum Priester und am 24. Februar 1973 zum Bischof geweiht, beide Male in Münster. Er war von 1980 bis 2008 Bischof der Diözese Münster und starb am 16. April 2013 in Bethlehem.

· Liesner, Bernhard, * 16. Dezember 1928, Priesterweihe am 27. März 1965, † 28. Juli 2013. Bernhard war ein treuer Freund. Wir arbeiteten gemeinsam in der Friedensbewegung. Ich bin ihm sehr dankbar.

· Schmitt, Egon, * 30. Juli 1909, Priesterweihe am 23. Dezember 1933, † 3. Februar 1998.

· Thissen, Werner, geboren am 3. Dezember 1938 in Kleve, begann nach dem Abitur am Collegium Augustinianum in Gaesdonck zunächst ein Wirtschaftsstudium in Köln und wechselte dann zum Studium der Philosophie und Theologie nach Münster. Am 29. Juni 1966 empfing er im Hohen Dome zu Münster die Priesterweihe. Er wurde Kaplan in Dorsten St. Josef, 1969 Spiritual am Collegium Johanneum in Ostbevern und 1971 Subregens am Priesterseminar in Münster. 1974 promovierte er mit der Arbeit: Erzählung der Befreiung. Eine exegetische Untersuchung zu Mk 2, 1 - 3, 5, Forschung zur Bibel, Band 21, Würzburg 1976 (420 Seiten). Seit 1977 leitete er die Hauptabteilung Seelsorge im Bischöflichen Generalvikariat Münster. 1986 wurde er Generalvikar. 1999 wurde er zum Bischof von Scampa (Titularbistum in Mittelalbanien) geweiht und diente als Weihbischof im Bistum Münster. Als Regionalbischof war er für Borken-Steinfurt zuständig. Im November 2002 wurde er zum Erzbischof von Hamburg ernannt und im Januar 2003 dort in sein Amt eingeführt. Im Jahre 2014 wurde sein Rücktrittsgesuch, das er wegen der Erreichung seines 75. Lebensjahres eingereicht hatte, angenommen. Er starb im Alter von 86 Jahren am 15. April 2025 in Hamburg.

· Wewers, Toni, leitete von 1970 bis 1975 die Frauengemeinschaft St. Josef, Erkenschwick, und danach die Seniorengemeinschaft St. Josef.

· Der kubische Skelettbau der Pfarrkirche St. Josef wurde 1970 bis 1972 nach Plänen des Architekten Joachim Schürmann (1926-2022) zusammen mit dem Kindergarten errichtet. Die Vorhangfassade besteht aus weiß-lackiertem Stahl, Glas und schwarzer Holzverkleidung. Der Gedanke der Gestaltung ging auf den Essener Katholikentag von 1968 zurück: „Mitten in der Welt“. Am 12. Januar 2024 wurde die Kirche profaniert. Das Gebäude bietet jetzt Freizeitmöglichkeiten für Senioren.

Nachklang

Der Grafiker Rudolf Grabowski schenkte mir die Originale seiner Karikaturen, die in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung am 26. November 1983 veröffentlicht worden waren.

© Dr. Heinrich Michael Knechten, Stockum 2024