Inhalt

Werke

zur chinesischen Schrift

Chinesische

Zeichen in Korea und Vietnam

Chinesische

Zeichen im Japanischen

Chinesische

Redewendungen und Sprichwörter

Mittleres

archaisches Chinesisch

Landeskunde

und Kulturgeschichte Tibets

Kulturgeschichte

der Mandschurei

Landeskunde

und Kulturgeschichte von Xīnjiāng

Diachronische

Interpretation des Tocharischen

Chinesische Schriftzeichen

Die ältesten chinesischen Schriftzeichen stammen aus der Zeit um 1200 vor Christus. Es handelt sich um Zeichen auf Rinderknochen, die zum Orakel benutzt wurden, und auf Schildkrötenpanzern, welche der Vorhersage des Jagdergebnisses dienten. Diese Schriftzeichen unterscheiden sich deutlich von den heute gebräuchlichen. Im Laufe der Jahrhunderte durchliefen die chinesischen Schriftzeichen eine lange Entwicklung.

Ein Orakelknochen

Geschichtliche Entwicklung der chinesischen Schrift

Die gesamte Anzahl chinesischer Schriftzeichen wird auf etwa hunderttausend geschätzt. Für die Orientierung im Alltag genügen allerdings dreitausend bis fünftausend, je nach den beruflichen Anforderungen.

Ein chinesisches Schriftzeichen besteht aus einem Logogramm (Schriftzeichen für eine bedeutungstragende Einheit) oder aus einem Phonogramm (Schriftzeichen, das einen Laut repräsentiert).

Kategorien chinesischer Schriftzeichen

Zu jedem Schriftzeichen gehört eines der 214 Radikale (Klassenzeichen oder Wurzelzeichen). Ein Radikal ist eine Zuordnungskomponente, die es ermöglicht, ein Wort im Wörterbuch zu finden.

Wer im Lexikon ein Schriftzeichen sucht, zählt zunächst die Anzahl der Striche im gesuchten Radikal, von einem bis zu siebzehn Strichen. Dann schaut er in der Tabelle der Radikale nach, bis er das gesuchte Radikal findet. Danach schaut er im Radikal-Strich-Index nach, findet die Radikalnummer und zählt dann die Striche des Zeichens ohne das Radikal. Nun findet er die Aussprache und kann im Wörterbuch nachschlagen. Da es im Chinesischen viele Homonyme gibt, findet er anhand des chinesischen Schriftzeichens das richtige Wort.

Klingt das kompliziert? Nun, wer sich auch nur ein wenig auf die chinesische Sprache einläßt, sollte jede Menge Zeit und Interesse mitbringen, bevor er im Chinesischen Meere schwimmen kann.

Hier folgt ein Beispiele für einen Laut, der sehr verschiedene Bedeutungen hat und mit unterschiedlichen Schriftzeichen wiedergegeben wird:

qì

weinen, schluchzen;

wegwerfen, preisgeben, fallenlassen, aufgeben;

mauern;

Gebrauchsgerät, Ware, Artikel, Utensilien;

Organ;

Luft, Gas, Atem;

Geruch, Duft, Aroma, Wohlgeruch;

Manier, Gebaren;

Moral, Geist;

Lebenskraft, Vitalität (qìgōng

– vitalitätsfördernde Atemübungen);

ärgern, erzürnen, in Rage bringen;

tyrannisieren, unterdrücken;

beendet, erledigt;

bis;

Wasserdampf

(vgl. Shi Qinan, Langenscheidts Handwörterbuch Chinesisch-deutsch, Beijing 1996, 273f).

Werke zur chinesischen Schrift

· Fazzioli, Edoardo, Caratteri cinesi, Mailand 1986; Gemalte Wörter, 214 chinesische Schriftzeichen. Vom Bild zum Begriff. Ein Schlüssel zum Verständnis Chinas, seiner Menschen und seiner Kultur, Übersetzung von Anna Eckner, Wiesbaden 1991; 2004.

· Harbaugh, Rick, Chinese Characters.

A Genealogy and Dictionary, New Haven, CT 1998.

· Höllmann, Thomas O., Die chinesische Schrift, C.H.Beck-Wissen, Band 2849, München 2015.

· Jiantang, Han, Chinese Characters,

Introduction to Chinese Culture, Cambridge 2012.

· Leyi, Li, Entwicklung der chinesischen Schrift am Beispiel von 500 Schriftzeichen, Beijing 1993.

· Wieger, Léon (1856-1933), Chinese

Characters. There Origin, Etymology, History, Classification and Signification,

A thorough Study from Chinese Documents, Ho-Kien-Fu 1915; Hsien-hsien 1927; New

York 1965.

· Wilder, G. D., und J. H. Ingram,

Analysis of Chinese Characters, Peking 1923; 1934; New York 1974.

· Yin, John Jing-hua, Fundamentals of

Chinese Characters, New Haven, CT 2006.

Romanisierung

Für nichtchinesische Lernende ist die Romanisierung der Schriftzeichen wesentlich. Für die Umschrift in lateinische (oder kyrillische oder persisch-arabische) Buchstaben wurden verschiedene Systeme entwickelt. Wer mit älteren Wörterbüchern arbeitet, hat Mühe, die Wörter zu finden, da sie recht verschieden transskribiert wurden.

Umschriften für die chinesischen Sprachen

Für deutschsprachige Lernende entwickelten Ferdinand Lessing (1882-1961) und Wilhelm Othmer (1882-1934) ein Umschriftsystem, das seit 1911 in Ostchina verwendet wurde.

Das Lessing-Othmer-System

Thomas Wade (1818-1895) schuf ein Umschriftsystem, das Herbert A. Giles (1845-1935) im Jahre 1912 vervollständigte. Bis zur Einführung von Pinyin war es das verbreitetste Transskriptionssystem.

Wade-Giles-Umschrift

Seit 1967 ist Pinyin (pīnyīn) die offizielle Umschrift (Romanisierung) der chinesischen Zeichen in China. Für westliche Benutzer ist es wichtig, auf die Unterschiede zur ihnen bekannten Aussprache einiger Konsonanten hinzuweisen (deutsche Umschrift):

· ch – wie tsch

· h – ch wie in lachen

· j – wie in Mädchen, aber viel weicher

· q – wie in Mädchen, aber stark behaucht

· sh – wie sch, aber retroflex

· x – ch wie in ich und ß gleichzeitig

· zh – wie in Dschungel, aber stimmlos und retroflex.

Pinyin-Umschrift

Vergleichende Tabelle für fünf Umschriftsysteme

Chinesisches Schreibprogramm

Mit großer Freude habe ich meinem Schreibprogramm chinesische Schriftzeichen hinzugefügt und folgenden Text geschrieben:

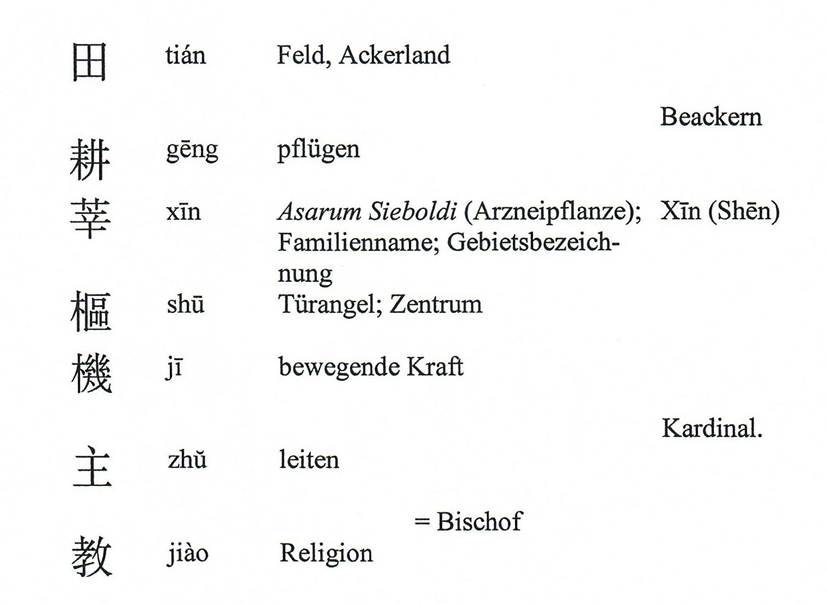

Thomas Kardinal Tián SVD (1890-1967)

Text und Erklärung von H. M. Knechten

Chinesische Zeichen in Korea und Vietnam

Obwohl die chinesischen Schriftzeichen von verschiedenen Völkern unterschiedlich ausgesprochen werden, stellen sie doch eine Verbindung im gesamten sinisierten Raume dar.

Geschichte der koreanischen Schrift

Geschichte der vietnamesischen Schrift

Die chinesischen Schriftzeichen hatten Einfluß auf die koreanische und die alte vietnamesische Schrift.

Chinesische Zeichen im Japanischen

Auch in Japan werden zahlreiche chinesische Schriftzeichen verwendet. Dies belegt folgendes umfangreiche Lexikon:

· Langenscheidt. Großwörterbuch Japanisch-Deutsch. Zeichenwörterbuch, von W. Hadamitzky, M. Spahn, O. Putz, H. Arnold Kanamori, T. Frischkorn und N. Günther, Berlin, München, Wien, Zürich und New York 1997; 2001; 2002; 2003; 2006; 2007; 2008; 2013; 2022. Dieses Wörterbuch bietet auf 1.824 Seiten 6.000 Stichzeichen und 47.000 Komposita.

Ein und dasselbe Schriftzeichen wird aber in China und Japan verschieden ausgesprochen. Dafür folgt ein Beispiel:

Der chinesische Begriff qì

Chinesisch qì (dchì):

Luft, Atem, Hauch, Bewußtsein, Fluidum, Energiestrom im Körper, Emotionen, fließende Lebenskraft, belebendes Prinzip der Natur

(vgl. Manfred Kubny, Qi. Lebenskraftkonzepte in China. Definitionen, Theorien und Grundlagen, Dissertation, München 1993; Heidelberg 1995).

Japanisch ki:

Bewußtsein, Geist, Seele; Charakter, Natur, Temperament; Absicht, Gefühl, Stimmung; Aufmerksamkeit, Sorge; Atmosphäre, Luft; Atem

(vgl. Hadamitzky, Japanisch, Berlin 32003, 97).

Eigenheiten des Chinesischen

Homonyme

Von der Vielzahl der Homonyme her erklärt sich folgende Beobachtung: Wenn sich Chinesen miteinander unterhalten, malt manchmal ein Gesprächsteilnehmer ein chinesisches Schriftzeichen in die Luft, um das von ihm Gemeinte eindeutig zu kennzeichnen.

Wurzelzeichen oder Klassenzeichen: Radikale

Töne

Die han-chinesische Sprache weist vier Töne auf:

· der hohe Ton (mā)

· der steigende Ton (má)

· der fallend-steigende Ton (mă)

· der fallende Ton (mà).

Wer eindeutig verstanden werden will, sollte sich den Ton eines jeden Wortes gut einprägen, sonst könnte statt einer freundlichen Anrede etwas ganz anderes verstanden werden.

Übrigens gibt es auch im Deutschen bedeutungsunterscheidende Töne:

„Dā ist ein Flugzeug!“ –

„Wŏ? Dórt?“ –

„Dà!“

Die kantonesische Sprache verfügt sogar über neun Töne.

Kantonesisch

· Huang, Parker Po-Fei (1914-2008),

Cantonese Dictionary, Yale Linguistic Series, New Haven 1970.

· Lau, Sek Cheung Sidney, Elementary

Cantonese, 2 Bände, Hongkong 61979.51980.

· Matthews, Stephen, und Virginia Yip,

Cantonese. A Comprehensive Grammar, Routledge Grammars, London 1994.

Mandarin

Das malaiische Wort mantari bedeutet: Berater, Verwalter, Minister. Abgeleitet von diesem Wort, wurden die chinesischen Beamten als Mandarine bezeichnet.

Von daher kommt die Benennung des Han-Chinesischen als „Mandarin“. Die Han machen 92 % der Bevölkerung Chinas aus.

Das Han-Kaiserreich (206 vor Christus bis 220 nach Christus bildete am Han-Fluß seinen ersten Machtbereich heraus.

Zurück zu den Beamten! Sie erhielten ihre Ausbildung auf der Grundlage der chinesischen Klassiker und mußten über ihre diesbezüglichen Kenntnisse eine Prüfung ablegen. In den Staatsdienst wurden nur diejenigen aufgenommen, welche sich auf diesem Gebiet auskannten.

Die Prüfung erstreckte sich auf die Texte der Fünf Klassiker:

· Das Buch der Wandlungen – Yìjīng

· Das Buch der Lieder – Shījīng

· Das Buch der Urkunden – Shūjīng

· Das Buch der Riten – Lĭjì

· Die Frühlings- und Herbstannalen – Chūnqiū.

Der wichtigste chinesische Autor war Konfuzius (Kŏng Fūzĭ). Die Fünf Klassiker sind Teil des konfuzianischen Kanons.

Ganz anders als die Welt des konfuzianischen Law and Order ist das Buch Dàodéjīng, das dem legendären Laotse (Lăozĭ) zugeschrieben wird; denn es ist mystisch, aber auch vieldeutig.

Als Beispiel führe ich verschiedene Übersetzungen des ersten Teiles des ersten Spruches aus dem ersten Buch an:

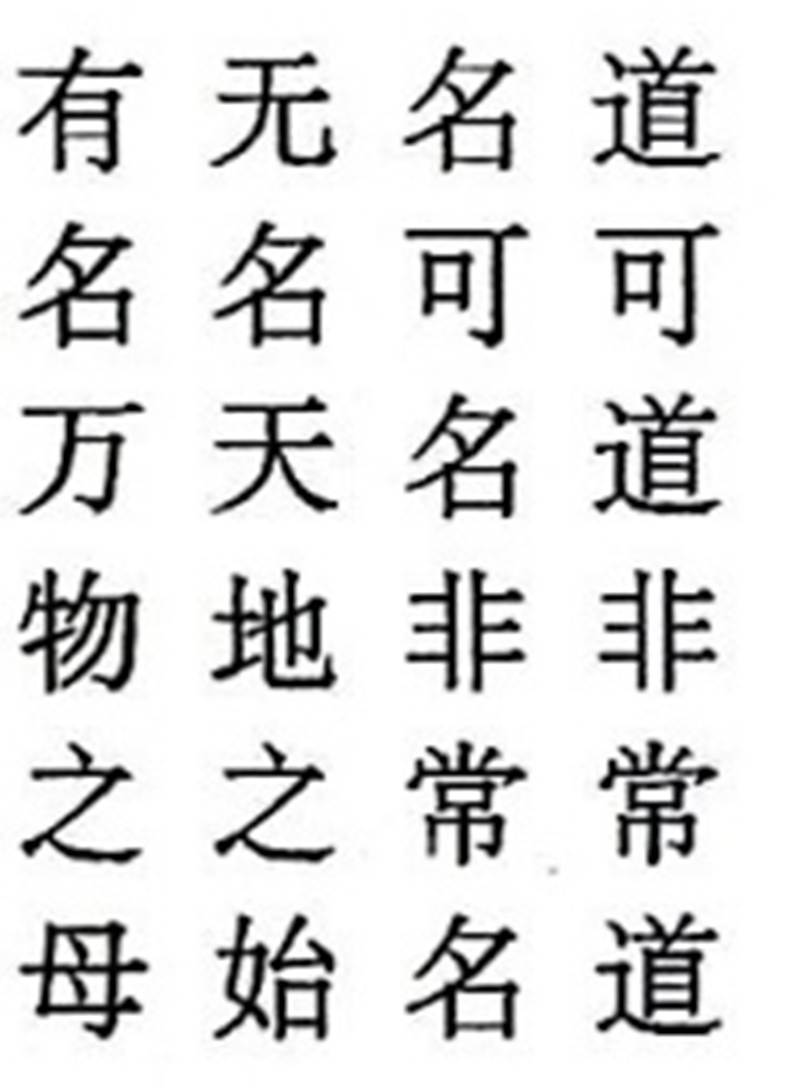

Dàodéjīng I, 1, in: Kalinke, Leipzig 2000, 3. Der

Text beginnt links und wird jeweils von oben nach unten gelesen.

(Umschrift in Pinyin:)

dào kĕ dào, fēi cháng dào;

míng kĕ míng, fēi cháng míng.

wú míng, tiān dì zhī shī;

yŏu míng, wàn wù zhī mŭ.

·

(Wörtliche Übersetzung:)

Weg/kann/zeigen,

nicht/beständige/Weg,

Name/kann/nennen, nicht/beständige/Name;

ohne/Namen/des/Himmels/der/Erde/Ursprung,

haben/Namen/der/abertausend/Geschöpfe/Mutter.

(Übertragung:)

Der Weg, der zeigbar, ist nicht der beständige Weg,

der Name, der nennbar, ist nicht der beständige Name:

Das Namenlose ist des Himmels und der Erde Ursprung,

das Namhafte der abertausend Geschöpfe Mutter.

(Jan Ulenbrook, Lau Dse, Frankfurt am Main 1980, 44f).

·

Der

Sinn, den man ersinnen kann, ist nicht der ewige SINN.

Der Name, den man nennen kann, ist nicht der ewige Name.

Jenseits des Nennbaren liegt der Anfang der Welt.

Diesseits des Nennbaren liegt die Geburt der Geschöpfe.

(Richard Wilhelm, Laotse, Jena 1921, 3).

·

Könnten

wir weisen den Weg

Es wäre kein ewiger Weg.

Könnten wir nennen den Namen,

Es wäre kein ewiger Name.

Was ohne Namen,

Ist Anfang von Himmel und Erde;

Was Namen hat,

Ist Mutter den zehntausend Wesen.

(Günther Debon, Laozi, Stuttgart 1961; Ditzingen 2020, 7).

·

Über

das Dao sprechen, ist möglich

doch nicht als dauerhaft bleibendes Dao

einen Namen nennen, ist möglich

doch nicht als dauerhaft bleibenden Namen

Namenlos / Nichts genannt:

des Himmels, der Erde Beginn

zu Dasein gekommen / benannt:

der zahllosen Dinge Mutter

(Viktor Kalinke, Laozi, Band 1: Text und Übersetzung, Leipzig 2000, 3).

·

A Dao that could be spoken of, is

not the eternal Dao;

A Name that could be named, is not the eternal Name.

Without Name, thus began Heaven and Earth;

With Name, thus (became) the Mother of all things.

(Laozi, Bilingual

Dao De Jing, Übersetzung von Wuyazi, Brétigny-sur-Orge 2022, 2)

Das chinesische Wort

dào

bedeutet:

Weg, Straße, Fahrbahn, Pfad

Linie, Strich;

Art und Weise, Methode, Mittel;

Grundsatz, Prinzip, Doktrin, Lehre, Lehrmeinung;

Taoismus, Taoist;

sagen, reden, sprechen

(vgl. Shi Qinan, Langenscheidts Handwörterbuch Chinesisch-deutsch, Beijing 1996, 73).

Das Wort dào wird von Richard Wilhelm jedoch mit Sinn wiedergegeben.

Angesichts solcher Gedanken ist es nicht verwunderlich, daß die Legende mitteilt, Lăozĭ habe nach der Niederschrift seines Buches Dàodéjīng das Land verlassen und sei ins Exil gegangen.

Bertold Brecht hat die Begegnung zwischen Lăozĭ und dem Zöllner in dem Gedicht „Legende von der Entstehung des Buches Taoteking auf dem Weg des Laotse in die Emigration“ geschildert:

Über seine Schulter sah der Alte

auf den Mann: Flickjoppe. Keine Schuh.

Und die Stirne eine einzige Falte.

Ach, kein Sieger trat da auf ihn zu.

Und er murmelte: „Auch du?“

Auf die Bitte des Zolleinnehmers hin, schrieb er dann die 81 Sprüche seines Werkes, übergab sie ihm und verschwand.

Das Gedicht entstand im Jahre 1938 in Dänemark während Brechts Emigration.

Gerne habe ich den Abschnitt über das I Ging (Yìjīng) in Hermann Hesses „Glasperlenspiel“ gelesen.

Als ich im Jahre 1984 von einem Vorstellungsgespräch im Zuge der Arbeitssuche zurückkam, sah ich am Wegesrand Stengel der Schafgarbe. Ich pflückte einige, schnitt sie auf gleiche Länge und betätigte mich wie der Eremit im Glasperlenspiel in der Handhabung des I Ging. Es war wie ein Eintauchen in eine archaische Welt. Der älteste Teil des Buches I Ging geht ja auf das 9. Jahrhundert vor Christus zurück.

Ahnenkult

Im Tempel, aber auch im Haushalt finden sich Tafeln mit den Namen Verstorbener, aber auch ihre Bilder oder Statuen. Ich habe in einem Tempel in Beijing erlebt, wie inbrünstig und hingebungsvoll manche Menschen ihre Hände in tiefer Verehrung zu ihnen ausstreckten.

Die Ahnen leben mit und bei den Nachkommen. Ihnen werden Blumen oder Speisen dargebracht, um die Verbindung mit ihnen aufrechtzuerhalten. Ihnen werden Probleme und Sorgen mitgeteilt. Sie schützen Familie und Haus.

Der Ahnenkult ist eine der archaischen religiösen Formen (die andere ist der Schamanismus).

Chinesische Bibliographie

Chinesische Lehrbücher

· Arslangul, Arnaud, Claude Lamouroux und Isabelle Pillet, Nĭ shuō ne?, Lehrbuch für Chinesisch, Berlin 2015. (你 说 呢 du sagen was? – Was meinst du?).

· Haenisch, Erich (1880-1966), Lehrgang der klassischen chinesischen Schriftsprache, 4 Bände: Textband, Ergänzungsband: Zeichentafel, Anmerkungen, Übersetzungen, grammatischer Abriß, Wörterverzeichnis, Klassenzeichen; Chrestomathie; Register, Leipzig 1929; 1931; 1956; 1969; 1973; 1984: 1986; 1988¸1990. (Mit diesem Lehrwerk begann ich im Jahre 1978 mein Studium der chinesischen Sprache.)

· Hefei, Huang, Early Chinese, Gröbenzell 2025 (Lehrgang für Kleinkinder).

· Kubler, Cornelius C., Basic Written Chinese, Tokio und Rutland, Vermont 2011; Basis Chinesisch schreiben, übersetzt von Thomas Kempa, Zürich 2011; 2016.

· Kubler, Cornelius C., Basic Spoken Chinese Practice Essentials, North Clarendon and Rutland, Vermont 2011; Basis Chinesisch sprechen, übersetzt von Thomas Kempa, Zürich 2011; 2017.

· Xin, Shichang, Chinesisch einmal ganz anders. Ein multimediales Lehrbuch für die Grundstufe (Langzeichen), Taipeh 2019.

· Zhang, Jiehong, und Telse Hack, Langenscheidt praktisches Lehrbuch Chinesisch. Durchgehend mit der offiziellen Pinyin-Umschrift. Der Standardkurs Mandarin für Selbstlerner, Berlin und München 22008.

Chinesische Wörterbücher

· DeFrancis, John, und Tom Bishop, ABC

Chinese-English Comprehensive Dictionary, Honolulu 2003.

· Deutsch-chinesisches Handwörterbuch mit besonderer Berücksichtigung der Schantung-Sprache, herausgegeben von Mitgliedern der Katholischen Mission Süd-Schantung, 2 Bände, Yenchowfu 1906f; mit Angabe der Töne, der Tonveränderungen, des Wort- und Satzakzentes nebst kurzer Grammatik, Yenchowfu 1917. Zu dieser Mission: P. Erlemann.

· Kleeman, Julie, und Haijiang Yu, The

Oxford Chinese Dictionary, Beijing 2010.

· Langenscheidt Wörterbuch Chinesisch. Bild für Bild, München und Wien 2018.

· Qinan, Shi, Wang Zhaoren, Xu Sufang und Susanne Brudermüller, Langenscheidts Handwörterbuch Chinesisch, 2 Bände, Beijing, Berlin und München 2006.

· Rüdenberg, Werner (1881-1961), Chinesisch-deutsches Wörterbuch. 6400 Schriftzeichen mit ihren Einzelbedeutungen und den gebräuchlichsten Zusammensetzungen, Hamburg 1924; 1936; bearbeitet von Hans Otto Heinrich Stange (1903-1978), Hamburg 1958; 1963; Taipeh 1980; Hamburg 1992.

Chinesische Grammatiken

· Erkes, Eduard, Chinesische Grammatik. Nachtrag zur chinesischen Grammatik von G. v. d. Gabelentz, Berlin 1956; 1970.

· Gabelentz, Hans Georg Conon von der (1840-1893), Chinesische Grammatik mit Ausschluß des niederen Stiles und der heutigen Umgangssprache, Leipzig 1881; Berlin 1953; Halle an der Saale 1960.

· Mao, Huiqin, Chinesische Grammatik. Lehr- und Übungsbuch für Anfänger und Fortgeschrittene, Berlin 2024.

· Ross, Claudia, und Jing-heng Sheng Ma, Modern Mandarin Chinese Grammar. A Practical Guide, Abingdon, Oxon, und New York 2006; 2014; Moderne chinesische Grammatik. Ein praktischer Leitfaden der chinesischen Hochsprache, Übersetzung von Katrin Buchta, Uitikon-Waldegg, Zürich und Göttingen 2015.

· Song, Jing, und Brigitte Koller, Grammatik kurz & bündig. Chinesisch. Die beliebteste Nachschlagegrammatik mit Übungen, Stuttgart 2022.

Chinesische Redewendungen und Sprichwörter

· Frühauf, Manfred W., Sprichwörtliche Redensarten Chinesisch-Deutsch. 500 häufige Redewendungen, Hamburg 32020.

· Hu, Hong, und Katrin Buchta, Chinesische Redewendungen leicht gemacht, Beijing und Zürich 2010.

· Micholka-Metsch, Jutta, Chinesische Redewendungen, Sprichwörter, Slang entschlüsseln und erfolgreich anwenden, Wiesbaden 2017.

Chinesischer Slang

· Chao, Eveline, Niubil. The Real

Chinese you were never been taught in School, New York 2009.

· Liu, Yuntong, A Dictionary of Slang

among Chinese Youth, München 2016.

Chinesische

Sprachführer

· Langenscheidt. Sprachführer Chinesisch. Die wichtigsten Sätze und Wörter für die Reise, München 2014.

· Wu, Shu-Hsiung, Pons. Reise-Sprachführer Chinesisch mit vertonten Beispielsätzen zum Anhören, Stuttgart 2016.

Archaisches Chinesisch

Flexion im Chinesischen

Die chinesische Sprache hat im Laufe der Zeit eine Entwicklung durchgemacht. Ursprünglich gab es noch eine Flexion, die dann abfiel, ähnlich wie in Britannien, aufgrund des sprachlichen Kontaktes verschiedener Völker miteinander.

Frühes archaisches Chinesisch

· Cook, Constanze A., A Source Book of

Ancient Bronze Inscriptions, Berkelay, Early China Special Monograph Series,

Band 7, California 2016.

· Dobson, W. A. C. H., Early Archaic Chinese. A Descriptive Grammar, Toronto 1962. (Dieses Werk behandelt die chinesische Sprache des 11. und 10. Jahrhunderts vor Christus. Zu dieser Zeit gab es noch Deklination und Konjugation der chinesischen Wörter.)

· Dobson, W. A. C. H., Studies in the

Grammar of Early Archaic Chinese. Nr. 1: The Particle wei in Early Archaic

Chinese, in: Tʼoung Pao 46 (1958), 339-368. (Tōngbào

bedeutet Zeitschrift, Bulletin).

· Dobson, W. A. C. H., Studies in the Grammar

of Early Archaic Chinese. Nr. 2: The Word jo in Early Archaic Chinese, in: Tʼoung Pao

47 (1959), 281-293.

· Gassmann, Robert H., und Wolfgang Behr, Antikchinesisch. Ein Lehrbuch in zwei Teilen, Schweizer asiatische Studien, Band 19, Bern 32011.

· Schuessler, Axel, A Dictionary of

Early Zhou Chinese, Honolulu 1987.

Altes archaisches Chinesisch

· Baxter, William H., A Handbook of

Old Chinese Phonology, Trends in Linguistics, Studies and Monographs, Nr. 64,

Berlin und New York 1992.

· Karlgren, Bernhard (1889-1978).

Grammata serica recensa, in: Bulletin. Ostasiatiska samlingarna 29 (1957),

1-332.

· Pulleyblank, Edwin George,

Morphology in Old Chinese, in: Journal of Chinese Linguistics 28 (2000), Heft

1, 26-51.

· Pulleyblank, Edwin George, Old

Chinese Phonology. A Review Article, in: Journal of Chinese Linguistics 21

(1993), 337-380.

· Schuessler, Axel, ABC Etymological

Dictionary of Old Chinese, Honolulu 2007.

· Schuessler, Axel, Multiple Origins

of the Old Chinese Lexicon, in: Journal of Chinese Linguistics 31 (2003), Heft

1, 1-71.

· Ulving, Tor, Dictionary of Old and

Middle Chinese. Bernhard Karlgrenʼs Grammata Serica Recensa Alphabetically

Arranged, Orientalia Gothoburgensia, Band 11, Göteborg 1997.

Mittleres archaisches Chinesisch

· Denlinger, Paul Burk, Studies in

Middle Chinese, Ann Arbor 1962.

· Dobson, W. A. C. H., Studies in

Middle Archaic Chinese. The Spring and Autumn Annals, in: Tʼoung Pao

50 (1963), 221-238.

· Pulleyblank, Edwin George, Middle

Chinese. A Study in Historical Phonology, Vancouver 1984.

· Ulving, Tor, Dictionary of Old and

Middle Chinese. Bernhard Karlgrenʼs Grammata Serica Recensa Alphabetically

Arranged, Orientalia Gothoburgensia, Band 11, Göteborg 1997.

Spätes archaisches Chinesisch

· Dobson, W. A. C. H., Late Archaic

Chinese. A Grammatical Study, Heritage, Toronto 2017.

· Dobson, W. A. C. H., Late Han

Chinese, Heritage, Toronto 2017.

Klassisches Chinesisch

· Pulleyblank, Edwin George, Outline

of a Classical Chinese Grammar, Vancouver 1995.

· Unger, Ulrich (1930-2006), Einführung in das klassische Chinesisch, Teil 1: Allgemeines, chinesische Texte, Indices; Teil 2: Erläuterungen, Wiesbaden 1985; Münster 1996.

· Unger, Ulrich, Glossar des klassischen Chinesisch, Wiesbaden 1989.

· Vochala, Jaromir, und Ruzhen Vochalová, Uvod do gramatiky klasické čínštiny, Einführung in die Grammatik des klassischen Chinesisch, Übersetzung von Riomana Altmann, Bearbeitung von Klaus Kaden, Leipzig 1990.

· Yuan, Naiying, Haitao Tang und James

Geiß, Classical Chinese. A Basic Reader. Texts, Princeton, New Jersey 2004.

· Yuan, Naiying, Haitao Tang und James Geiß, Classical Chinese: Poetry and Prose. Glossaries. Analyses, Princeton, New Jersey 2006.

· Yuan, Naiying, Haitao Tang und James Geiß, Selections from Classical Chinese: Historical Texts. Glossaries. Analyses. Exercises, Princeton, New Jersey 2005.

Shījīng

· Shijing. Das altchinesische Buch der Lieder, herausgegeben und übersetzt von Reinald Simon, Reclam-Bibliothek, Stuttgart 2015.

· Zhi, Chen, The Shaping of the Book

of Songs, Monumenta Serica, Band LII, St. Augustin und Nettetal 2007.

Yìjīng

· Das Mawangdui-Yijing. Text und Deutung, herausgegeben von Dominique Hertzer, Diederichs Gelbe Reihe, Band 122, China, München 1996. (Im Jahre 1973 wurden in einem Grab in Mawangdui, Changsha, Hunan alte Texte entdeckt, die auf Seide geschrieben worden waren. Unter ihnen ist diese Textfassung des Buches der Wandlungen. Dieses Grab wurde 168 vor Christus versiegelt.)

· I Ging, Das Buch der Wandlungen, erstes und zweites Buch, übersetzt und erläutert von Richard Wilhelm, Jena 1923.

· Yìjīng. Das Buch der Wandlungen in ursprünglicher Form, herausgegeben und übersetzt von Rainald Simon, Die Weisheit Chinas, Band 4, Ditzingen 2020.

Kŏng Fūzĭ

· Kŏng Qiū (551-479): Die Lehren des Konfuzius. Die vier konfuzianischen Bücher, herausgegeben und übersetzt von Wilhelm Richard (1873-1930), Affoltern 2000; Frankfurt am Main 2009.

· Lun Yü. Gespräche, Yang Bojun, Yang Fengbin, Richard Wilhelm und Li Xuetao, Bibliothek der chinesischen Klassiker, Peking 2010.

· Kung Futse, Gespräche (Lun Yü), übersetzt und erläutert von Richard Wilhelm, Jena 1923.

· He, Jianjun, Spring and Autumn

Annals of Wu and Yue. An Annotated Translation of Wu Yue Chunqiu, Ithaca 2021

(Chūnqiū).

· Karlgren, Bernhard (1889-1978), The

Book of Documents, Stockholm 1950 (Shūjīng).

· Richard, Wilhelm, Übersetzung und Erläuterungen, Li Gi. Das Buch der Sitte. Aufzeichnungen über Kultur und Religion des alten China, Jena 1930. (Das Buch der Riten, lĭjī, ist einer der fünf Klassiker, entstanden seit dem 2. Jahrhundert vor Christus).

· Ames, Roger T., A Conceptual Lexicon

for Classical Confucian Philosophy, Suny Series in Chinese Philosophy and

Culture, Albany 2022.

Lăozĭ und Dàodéjīng

· Laotse, Das Buch des Alten vom Sinn und Leben, übersetzt und erläutert von Richard Wilhelm, Jena 1921.

· Laozi, Bilingual Dao De Jing, übersetzt von Wuyazi, Sansudao Bilingual Classics, Brétigny-sur-Orge 2022.

· Laozi, Daodejing. Das Buch vom Weg und seiner Wirkung, herausgegeben und übersetzt von Reinald Simon, Reclam-Bibliothek, Nr. 10718, Stuttgart 2009.

· Laozi, Daodejing. Das Buch vom Weg und von der Tugend, übersetzt von Günther Debon, Stuttgart 1961; Ditzingen 2020

· Laozi, Daodejing, Eine Wiedergabe seines Deutungsspektrums, herausgegeben von Viktor Kalinke, Band 1: Text und Übersetzung nebst Zeichenlexikon und Konkordanz; Band 2: Anmerkungen und Kommentare, nach Kapiteln geordnet, Leipzig 2000.

· Lau Dse (Lao Tse), Das Buch vom rechten Wege und von der rechten Gesinnung. Dau Dö Djing (Tao Tê King), Übersetzung, Einleitung und Erläuterungen von Jan Ulenbrook, Sammlung Dieterich, Bremen 1962; Ullstein-Buch, Nr. 20067, Frankfurt am Main, Berlin und Wien 1980.

Daoismus

· Dschuang Dsi, Das wahre Buch vom südlichen Blütenland. Han Hua Dschen Ging, übersetzt und erläutert von Richard Wilhelm, Jena 1923.

· Liä Dsi, Das wahre Buch vom quellenden Urgrund. Tschung Hü Dschen Ging. Die Lehren der Philosophen Liä Yü Kou und Yang Dschu, übersetzt und erläutert von Richard Wilhelm, Jena 1911.

· Qingjing Jing. Das Buch der Klarheit und Ruhe, herausgegeben und übersetzt von Hsing-Chuen Schmuzinger-Chen, Einleitung von Marc Schmuziger, Ditzingen 2021. (Eine anonyme Schrift des Daoismus aus dem 7./8. Jahrhundert.)

· Wilhelm, Richard, Lao-Tse und der Taoismus, Stuttgart 1925.

Mèngzĭ

· A Mencius Reader. For Beginning and Advanced Students. Classical Chinese, herausgegeben und übersetzt von Donald B. Wagner, Kopenhagen 2004.

· Mencius, Übersetzung, Einführung und Anmerkungen von D. C. Lau, London 1970; 2003.

· Mong Dsi (Mong Ko), übersetzt und erläutert von Richard Wilhelm, Jena 1921.

Chinesische Philosophie

· Frühling und Herbst des Lü Buwe, übersetzt und erläutert von Richard Wilhelm, Jena 1928.

· Gan, Shaoping, Die chinesische Philosophie. Die wichtigsten Philosophen, Werke und Begriffe, Darmstadt 1997.

· Geldsetzer, Lutz (1937-2019), und Hong Han-Ding, Chinesisch-deutsches Lexikon der chinesischen Philosophie, übersetzt aus dem Ci Hai, Aalen 1986.

· Geldsetzer, Lutz, und Hong Han-Ding, Chinesisch-deutsches Lexikon der Klassiker und Schulen der chinesischen Philosophie, übersetzt aus dem Ci Hai, Aalen 1991.

· Geldsetzer, Lutz, und Hong Han-Ding, Grundlagen der chinesischen Philosophie, Universal-Bibliothek, Nr. 9689, Stuttgart 1998.

· Geldsetzer, Lutz, und Hong Han-Ding, Lexikon der chinesischen philosophischen Klassikerwerke, übersetzt aus dem Ci Hai, Aalen 1995.

· Ivanhoe, Philip J., und Bryan W. van

Norden, Readings in Classical Chinese Philosophy, Indianapolis, In und

Cambridge 2001.

· Unger, Ulrich, Grundbegriffe der altchinesischen Philosophie. Ein Wörterbuch für die klassische Periode, Darmstadt 2000.

· Yuan, Naiying, Haitao Tang und James

Geiß, Classical Chinese. Supplementary Selections: Philosophical Texts.

Glossaries. Analyses, Princeton, New Jersey 2006.

Chinesischer Buddhismus

· Das Zapiyu-Sutra. Buch der buddhistischen Gleichnisse, herausgegeben und übersetzt von Hans-Günter Wagner, Ditzingen 2020.

· Falin (572-614): Die apologetischen Schriften des buddhistischen Tang-Mönchs Falin, herausgegeben von Thomas Jülch, Dissertation, München 2010; Sprach- und Literaturwissenschaft, Band 37, München 2011.

· Hershock, Peter D., Chan Buddhism,

Dimensions of Asian Spirituality, Honolulu 2005.

· Kuo-an Shih-yuan. Der Ochse und sein Hirte: Klaus Fahrendorf, Ochse und Hirte. Die zehn Ochsenbilder des Zen, Illustrationen von Ulrike Rögner-Fahrendorf, Hamburg 2025.

· Meisig, Konrad und Marion, A Buddhist Chinese Glossary, Wiesbaden 2012.

· Sengcan (560-606): Shinjinmei. Die Meißelschrift vom Glauben an den Geist, herausgegeben und übersetzt von Wolfgang Waas, Nachwort von Hans-Günter Wagner, Reclams Universal-Bibliothek, Nr. 14611, Ditzingen 2024. (Eine Schrift des Chan-Buddhismus aus dem 6. Jahrhundert.)

· Xindao / Hsin Tao: Der Weg des Herzens. Unterweisungen zum Dharma, übersetzt und eingeführt von Maria Reis Habito, St. Ottilien 2025 (Chan-Buddhismus).

Chinesische Lyrik

· Chinesisch-deutsche Jahres- und Tageszeiten. Lieder und Gesänge, übersetzt von Richard Wilhelm, Jena 1922.

· Chinesische Dichter der Tang-Zeit, Übersetzung, Anmerkungen und Einleitung von Günther Debon, Unesco-Sammlung repräsentativer Werke. Asiatische Reihe, Stuttgart 1964.

· Chinesische Lyrik der Gegenwart, herausgegeben, kommentiert und übersetzt von Yuan Lü und Winfried Woesler, unter Mitwirkung von Zhan Yushu, Universal-Bibliothek, Nr. 8803, Stuttgart 1992.

· Die chinesische Flöte, Übersetzung von Hans Bethge, Leipzig 1907; Nachdichtungen chinesischer Lyrik, neu herausgegeben und Nachwort von Regina Berlinghof, Kelkheim 2001; 2014.

· Frühling im Jadehaus. Klassische chinesische Gedichte, übersetzt von Mingxiang Chen und Hildburg Heider, Stuttgart 2009.

· Leise hörʼ ich Blüten fallen. Gedichte aus der chinesischen Klassik. Tang-Dynastie, herausgegeben und übersetzt von Yan Zhao und Dieter Ziethen, Gröbenzell 2009; 2015.

· Seidenreiher über allen Gipfeln, Bai Li (701-762), herausgegeben und übersetzt von Thomas O. Höllmann, Ditzingen 2024.

Chinesische Lektüre

· China in kleinen Geschichten, herausgegeben und übersetzt von Susanne Hornfeck und Nelly Ma, Illustrationen von He Gende, Deutscher Taschenbuchverlag, Nr. 9512, München 2013; 2016.

· Chinesische Volksmärchen, Übersetzung von Richard Wilhelm, Die Märchen der Weltliteratur, II. Reihe: Märchen des Orients, Jena 1917.

· Erste chinesische Lesestücke, herausgegeben und übersetzt von Susanne Hornfeck, Illustrationen von He Gende, Deutscher Taschenbuchverlag, Nr. 9490, München 2009; 2011; 2017.

· Qian zi wen. Der 1000 Zeichen Klassiker, verfaßt von Zhou Xingsi, übersetzt und kommentiert von Eva Lüdi Kong, Die Weisheit Chinas, Ditzingen 2020.

· Shen, Fu (1763-1808), Sechs Aufzeichnungen über ein unstetes Leben, herausgegeben und übersetzt von Rainer Schwarz (1940-2020) und Qiyong Feng (1924-2017), Leipzig 1989.

Landeskunde Chinas

· Fülling, Oliver, China. Der Süden. Hongkong. Macau. Von den Metropolen des Südens zu den Schluchten des Yangzi, den Karstlandschaften Guilins und den Bergvölkern von Sichuan. Entdeckungsreisen zwischen Reisfeldern und Metropolen, Ostfildern 2012.

· Fülling, Oliver, Chinas Norden mit Beijing und Shanghai. Handbuch zum Reisen und Leben in Chinas Ostküstenprovinzen, Bielefeld 2000.

· Hauser, Françoise, und Volker Häring, China-Handbuch. Erkundigungen im Reich der Mitte, Trescher-Reihe Reisen, Berlin 2005.

· Kausch, Anke, China. Die klassische Reise. Kaiser- und Gartenstädte. Heilige Berge und Boomtowns, DuMont Kunst-Reiseführer, Ostfildern 42006.

· Leffmann, David, Simon Lewis und Jeremy Atiyah, Travel-Handbuch. China. Der Osten, Berlin 2003.

Ältere Reiseberichte

· Fernand Mendez Pintos abenteuerliche Reise durch China, die Tartarei, Siam, Pegu und andere Länder des östlichen Asiens, neu bearbeitet von Philipp H. Külb, Jena 1868; Frankfurt am Main 2022. (Fernão Mendes Pinto: 1509/1510/1518-1583).

· Polo, Marco (1254-1324), Il milione, Comitato geografico nazionale italiano, Band 3, Florenz 1928 (Handschrift Paris B. N. fr. 1116, franko-italienische Fassung); Übersetzung und Nachwort von Elise Guignard, Zürich 1983.

· Ségalen, Victor Joseph Ambroise Désiré (1878-1919), Briques et tuiles, Montpellier 1967 ; Ziegel & Schindeln. Eine Reise durch China und Japan 1909/10, Übersetzung, Anmerkungen und Nachwort von Maria Zinfert, Französische Bibliothek, Nr. 5, Berlin 2017.

Kulturgeschichte Chinas

· Birrell, Anne, Chinesische Mythen, Mythen alter Kulturen, Stuttgart 2002.

· Fu, Chen Zhao, Cina. Lʼarte ruprestre preistorica, Mailand 1987; 1988; China. Prähistorische Felsbilder, Vorwort von Emmanuel Anati, Übersetzung von Dieter W. Portmann, Zürich 1989.

· Guter, Josef, Das Lexikon der chinesischen Kulturstätten, Köln 2007.

· Guter, Josef, Lexikon der Götter und Symbole der alten Chinesen. Handbuch der mystischen und magischen Welt Chinas, Wiesbaden 2004.

· Messmer, Matthias, und Hsin-Mei Chuang, Chinaʼs Vanishing Worlds. Countyside, Tradition and Cultural Spaces, Sulgen (Kanton Thurgau) 2012; China an seinen Grenzen. Erkundungen am Rand eines Weltreichs, Übersetzung von Ingrid Fischer-Schreiber, Ditzingen 2019. In diesem Buch werden Sinozentrismus und Sinophobie problematisiert. Chinas Streben nach globaler Vormachtstellung. Die Rivalität zwischen Drache und Bär, China und Rußland. Die Unterdrückung der Uiguren: Warum Xinjiang nicht Uiguristan werden darf. Chinas „Taiwan-Frage“. Das schwierige Verhältnis zu Indien.

· Scarpari, Maurizio, Antica Cina, Le grandi civiltà del passato, Band 4, Vercelli 2004; Das alte China. Von den Anfängen zur Tang-Dynastie, Übersetzung von Susanne Tauch, Augsburg 2008.

· Wetzel, Alexandra, Cina. Dalla fondazione dellʼimpero alla dinastia Ming, I dizionari delle civiltà, Mailand 2006; China. Reich der Mitte, Übersetzung von Caroline Gutberler, Bildlexikon der Völker und Kulturen, Band 3, Berlin 2007.

Chinesische Kunst

· Kammler, Steffen, Beatrice Kromp und Bernard Langerock, Das Auge der Objekte. Fotografien und Formen in chinesischem Lack, Ausstellung in Münster, Münster 2017.

· Kieser, Annette, Die chinesische Kunst, Reclams Universal-Bibliothek, Nr. 18738, Stuttgart 2010.

· Rolf, Anita, Kleine Geschichte der chinesischen Kunst, DuMont-Taschenbücher, Band 159, Köln 1985.

Seidenstraße

· Baumer, Christoph, Geisterstädte der Südlichen Seidenstraße. Entdeckungen in der Wüste Taklan-Makan, Stuttgart und Zürich 1996. (Uigurisches Gebiet Xinjiang).

· Drège, Jean-Pierre, La route de la soie. Paysages et légendes, Paris 1995; Seidenstraße, Übersetzung von Annette Lallemand, herausgegeben von Emil M. Bührer, Köln 1986; 1987; 1993; 1995; 1996.

· Heßberg, Andreas von, und Waltraud Schulze, Chinesische Seidenstraße. Reisen zwischen Xi‘an, Ürümqi und Kashgar mit Taklamakan, Tian Shan und Altai, Trescher-Reihe Reisen, Berlin 2014.

· Jettmar, Karl, und Volker Thewalt, Zwischen Gandhāra und den Seidenstraßen. Felsbilder am Karakorum Highway. Entdeckungen deutsch-pakistanischer Expeditionen 1979-1984, Ausstellung in Köln 1985, Mainz 1985.

· Kausch, Anke, Seidenstraße. Von China durch die Wüsten Gobi und Taklamakan über den Karakorum Highway nach Pakistan, DuMont Kunst-Reiseführer, Köln 2001.

· Pernot, François, Les routes de la soie, Paris 2003 ; Die Seidenstraße. Eine Reise auf den Spuren der Abenteurer und Seidenhändler von Asien nach Europa, Übersetzung von Ferdinand Leopold und Helmut Roß, Bath 2007.

· Wieczorek, Alfried, und Christoph Lind, Ursprünge der Seidenstraße. Sensationelle Neufunde aus Xinjiang, China, Ausstellung in Mannheim, Stuttgart 2007.

Tibetisch

Tibetische Lehrbücher

· Frasch, Albrecht, Lehrbuch der tibetischen Umgangs- und Schriftsprache, Hamburg 1999.

· Hahn, Michael (1941-2014). Lehrbuch der klassischen tibetischen Schriftsprache, Bonn 1985; Swisttal-Odendorf 1994.

· Samuels, Jonathan, Colloqial

Tibetan. The Complete Course for Beginners, The Colloquial Series, London 2014.

· Shes-rab-snang-ba-dang-shes-rab-sgo-‚byed-zhes-bya-ba-bzhugs-so, Kathmandu; Lehrbuch der tibetischen Umgangs- und Schriftsprache auf der Grundlage von Khenpo Tshultrim Gyamzso Rinpoches Lehrtexten: „Erscheinen von höchstem analytischen Wissen“ und „Öffnen des Tores zu höchstem analytischen Wissen“, übersetzt und bearbeitet von Albrecht Frasch, Berlin 1999; Hamburg 2014.

· Sommerschuh, Christine, Einführung in die tibetische Schriftsprache. Lehrbuch für den Unterricht und das vertiefende Selbststudium, Norderstedt 2008.

Tibetische Wörterbücher

· Buck, Stuart H., Tibetan-English

Dictionary, Neu-Delhi 1997.

· Csoma de Kőrös, Sándor (Alexander; 1784-1842),

Tibetan-English Dictionary, Kalkutta 1834; Sanskrit-Tibetan-English Vocabulary

being an Edition and Translation of the Mahāvyutpatti, Collected Works of

Alexander Csoma de Kőrös, Budapest 1984.

· Das, Sarat Chandra, und Rai Baradur,

Tibetan-English Dictionary, Kalkutta 1902.

· Franke, Herbert, Jens-Uwe Hartmann und Thomas O. Höllmann, Wörterbuch der tibetischen Schriftsprache, München 2005ff (bis 2021 sind sieben Bände erschienen).

· Goldstein, Melvin C.,

English-Tibetan Dictionary of Modern Tibetan, Dharamsala 2013.

· Goldstein, Melvin C., T. N. Shelling

und J. T Surkhang, The New Tibetan-English Dictionary of Modern Tibetan,

Neu-Delhi 2004.

· Jäschke, Heinrich August

(1817-1883), A Tibetan-English Dictionary, London 1881.

· Jäschke, Heinrich August, Handwörterbuch der tibetischen Sprache, Gnadau 1871; Osnabrück 1971.

· Kasi, Dawasamdup, An English Tibetan

Dictionary, Kalkutta 1919; Neu-Delhi 1994.

· Mantö, Losang Tenzin, Tibetisch-deutsches Wörterbuch, Rikon 2017.

· Richter, Eberhardt, Tibetisch-deutsches Wörterbuch, Leipzig 1966.

Tibetische Grammatiken

· Beyer, Stephan V., The Classical

Tibetan Language, New York 1992.

· Schmidt, Isaak Jakob (1779-1847), Grammatik der tibetischen Sprache, St. Petersburg und Leipzig 1839; Leipzig 1968.

· Schwieger, Peter, Handbuch zur Grammatik der klassischen tibetischen Schriftsprache, Beiträge zur Zentralasienforschung, Band 11, Halle an der Saale 2006; 2009.

· Sung, Kuo-ming, und Lha Byams Rgyal,

Amdo Tibetan. A Comprehensive Grammar Textbook, London und New York 2021.

Tibetische Schrift

· Dieckmann, Klaus H., Tibetische Schrift lesen. Einführung in die tibetische Schrift, Berlin 2010.

· Frasch, Albrecht, Tibetische Buchstaben und Silben in Darstellung und Aussprache, Hamburg 2009.

Tibetische Textbücher

· Bentor, Yael, A Classical Tibetan

Reader, Sommerville 2013.

· Bialek, Joanna, A Textbook in

Tibetan, London 2022.

· Roerich, George N., Textbook of

Colloquial Tibetan. Dialect of Central Tibet, Neu-Delhi 21972.

Bön

· Hoffmann, Helmut (1912-1992), Quellen zur Geschichte der tibetischen Bon-Religion, Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse Mainz 1950, Band 4, Wiesbaden 1950.

· Kvaerne, Per, The Bon Religion of

Tibet. The Iconography of a Living Tradition, London 1995.

· Nicolazzi, Michael Albrecht, Geheimnis Tibet. Die Urreligion des „Bön“, Düsseldorf 2003.

Tibetanischer Buddhismus

· Deokar, Mahesh A., und Lata Mahesh

Deokar, Dictionary of Buddhist Terms (Pali, Sanskrit, Tibetan, English), 2

Bände, Poona 2021.

· Filchner, Wilhelm, Kumbum Dschamba Ling. Das Kloster der hunderttausend Bilder Maitreyas. Ein Ausschnitt aus Leben und Lehre des heutigen Lamaismus, Leipzig 1933.

· Govinda, Anagarika, Grundlagen tibetischer Mystik, Nach den esoterischen Lehren des großen Mantras Om Mani Padme Hum, Zürich 1957; o. O. 21966; Weilheim 31972; Bern 111999; Eines der großen Quellenwerke zum Verständnis östlicher Weisheit, Gräfing 2020.

· Powers, John, A Concise Introduction

to Tibetan Buddhism, Ithaca, NY 2008.

· Rigzin, Tsepak, Tibetan-English

Dictionary of Buddhist Terminology, Library of Tibetan Works and Archives,

Dharamsala 1986; 1993; 1997.

· Sangmu, Laji, The Shoton Festival in

Tibet. Local Perceptions of Impact, Dissertation, Auckland 2016.

Tibetanisches Totenbuch

· Hauf, Monika, Das Tibetanische Totenbuch, München 122023.

· The Tibetan Book of the Dead, herausgegeben von Francesca Fremantle und Chögyam Trungpa, Berkeley, California 1975; Das Totenbuch der Tibeter, übersetzt von Stephan Schuhmacher, Diederichs Gelbe Reihe, Band 6, Tibet, München 151993.

Kailash

· Aschoff, Jürgen C., Kailash–Manosarowar–Tsaparang. Die Reisen 1986 und 1987 in ein heute so nicht mehr existierendes Tibet, Ulm 2025.

· Bätz, Franz, Berg der Götter. Religionen am Kailash. Hinduismus, Jainismus, Buddhismus und Bön-Religion, Gnas (Südoststeiermark) 1996.

· Baumann, Bruno, Kailash. Tibets heiliger Berg, München und Zürich 2006.

· Föllmi, Olivier, und Jean-Marie Hullot, Pelerinage au Tibet autour du Mont Kailash, Kalligraphien von Jang Tuk Dakpa, Lachapolle-sous-Aubenas 2017 ; Kailash. Eine Pilgerreise in das Herz der weißen Wolken, Übersetzung von Jörn Pinnow, München 2019. (Die Photographien dieses Bildbandes sind wahrhaftig atemberaubend und geben einen guten Einblick sowohl in die tibetanische Frömmigkeit als auch in die einzigartige Welt dieses Heiligen Berges).

Landeskunde und Kulturgeschichte Tibets

· Everding, Karl-Heinz, Tibet. Lamaistische Klosterkultur, nomadische Lebensformen und bäuerlicher Alltag auf dem „Dach der Welt“, DuMont Kunst-Reiseführer, Ostfildern 32005.

· Grieder, Peter, Pays entre ciel et terre. Tibet. Un voyage intérieur, Brüssel 1990 ; Tibet. Land zwischen Himmel und Erde. Eine Reise nach innen, Olten 1990; Düsseldorf und Zürich 2000.

Mandschurisch

Mandschurische Sprache

· Corff, Oliver, Auf kaiserlichen Befehl erstelltes Wörterbuch des Manjurischen in fünf Sprachen. Systematisch angeordneter Wortschatz auf Manjurisch, Tibetisch, Mongolisch, Turki und Chinesisch, herausgegeben von Sven Osterkamp, 2 Bände, Wiesbaden 2017.

· Gorelova, Liliya M., Manchu Grammar, Handbuch der Orientalistik, Sektion 8: Zentralasien, Band 7, Leiden, Boston und Köln 2002.

· Haenisch, Erich, Historische Mandschutexte, Aus dem Nachlaß mit Anmerkungen herausgegeben von Michael Weiers, Asiatische Forschungen. Monographienreihe zur Geschichte, Kultur und Sprache der Völker Ost- und Zentralasiens, Band 29, Wiesbaden 1970.

· Haenisch, Erich, Mandschu-Grammatik mit Lesestücken und 23 Texttafeln, Leipzig 21986.

· Manjurische Gedichte, nach einer Handschrift der Sammlung Haenisch reproduziert, Berlin 2005.

· Roth Li, Gertraude, Manchu. A

Textbook for Reading Documents, Honolulu 2000.

Kulturgeschichte der Mandschurei

· Gamsa, Mark, Harbin. A Cross-Cultural

Biography, Toronto, Buffalo und London 2020.

· Meyer, Michael J., In Manchuria. A

Village Called Wasteland and the Transformation of Rural China, New York 2015.

· Roerich, Nikolaj Konstantinovič (1874-1947), Дневник маньчурской экспедиции (Tagebuch der Expedition in die Mandschurei; 1934-1935), herausgegeben, Einführung und Anmerkungen von O. A. Lavrenova, Moskau 2015.

· Rowe, William T., Chinaʼs Last

Empire. The Great Qing, Cambridge, Ma 2012.

· Woodhead, Henry George Wandesforde,

A Visit to Manchukuo, Shanghai 1932.

Mongolisch

Mongolische Sprache

· Doerfer, Gerhard, Mongolo-Tungusica, Tungusica, Band 3, Wiesbaden 1985. (Über die Beziehungen des Mandschurischen, Mongolischen und Türkischen zueinander).

· Grønbech, Kaare, und John R. Krueger,

An Introduction to Classical (Literary) Mongolian. Introduction, Grammar,

Reader, Glossary, Wiesbaden 31993.

· Haltod, Mattai, John Gombojab

Hangin, Serge Kassatkin und Ferdinand D. Lessing, Mongolian-English Dictionary,

Berkeley, California und Los Angeles 1960.

· Poppe, Nicholas, A Grammar of Written Mongolian, Porta linguarum orientalium, Neue Serie, Band 1, Wiesbaden 1991.

Landeskunde der Mongolei

· Becker, Eva, Die altmongolische Hauptstadt Karakorum. Forschungsgeschichte nach historischen Aussagen und archäologischen Quellen, Internationale Archäologie, Band 39, Rahden in Westfalen 2007.

· Walther, Michael, und Peter Woeste, Mongolei. Entdeckungsreisen im Land des Dschingis Khaan. Von Ulaanbaatar in die endlosen mongolischen Steppen, von den Gipfeln des Altai in die Wüste Gobi, DuMont Reise-Handbuch, Ostfildern 62024.

· Woeste, Peter, Mongolei, DuMont. Richtig reisen, Köln 1995.

Kulturgeschichte der Mongolen

· Die Geheime Geschichte der Mongolen. Aus der chinesischen Transskription (Ausg. ye têh-hui) im mongolischen Wortlaut wiederhergestellt, 2 Bände, Leipzig 1937.1939; Aus einer mongolischen Niederschrift des Jahres 1240 von der Insel Kodeʼe im Keluren-Fluß, Erich Haenisch, Leipzig 1948.

· Geheime Geschichte der Mongolen (Mongqol-un niuča tobčaʼan). Herkunft, Leben und Aufstieg Dschingis Khans, Manfred Taube, Neue Orientalische Bibliothek, Leipzig, Weimar und München 1989; München 2005.

· Die Mongolen. Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur, Michael Weiers, Veronika Veit und Walther Heissig, Darmstadt 1986.

· Geschichte der Mongolen, Michael Weiers, Urban-Taschenbuch, Band 603, Stuttgart 2004.

· Johannes von Plano Carpini (um 1185 - 1252), Kunde von den Mongolen (1245-1247), Felicitas Schmieder, Fremde Kulturen in alten Berichten, Band 3, Sigmaringen 1997.

· Köke Sudur (The Blue Chronicle). A Study of the First Mongolian Historical Novel by Injannasi, von John Gombojab Hangin, Asiatische Forschungen. Monographienreihe zur Geschichte, Kultur und Sprache der Völker Ost- und Zentralasiens, Band 38, Wiesbaden 1973.

· Sagang Sěcen (mongolischer Prinz; 1604-1662), Geschichte der Ost-Mongolen und ihres Fürstenhauses, herausgegeben von Isaac Jacob Schmidt, St. Petersburg 1829; Geschichte der Mongolen und ihres Fürstenhauses, Nachwort von Walther Heissig, Manesse-Bibliothek der Weltgeschichte, Zürich 1985.

Moghol

Moghol gehört zu den südwestmongolischen Sprachen. Gesprochen wird sie von einigen Mitgliedern der Hazara-Ethnie in der Provinz Herat (Afghanistan). Da die Hazara-Ethnie bis auf die mogholsprachigen ansonsten persischsprachig ist, hat sich Moghol zu einer Mischsprache mit mongolischen und persischen Elementen entwickelt. Bereits 1971 wurde diese wenig erforschte Sprache als aussterbend bezeichnet.

· Heissig, Walther, Schriftliche Quellen in Moģolī, 1. Teil: Texte in Faksimile, 2. Teil: Bearbeitung der Texte, 3. Teil: Poesie der Mogholen, Abhandlungen der rheinisch-westfälischen Akademie der Wissenschaften, Band 50.59.62, Opladen 1974f.1977.

· Weiers, Michael, Die Sprache der Moghol der Provinz Herat in Afghanistan (Sprachmaterial, Grammatik, Wortliste), Abhandlungen der rheinisch-westfälischen Akademie der Wissenschaften, Band 49, Opladen 1972.

Paiwan

Die Páiwān sind ein indigenes Volk auf Taiwan. Sie sprechen eine austronesische Sprache.

· Early, Robert, und John C.

Whitehorn, One Hundred Paiwan texts, Canberra 2003.

· Egli, Hans, Paiwan. Wörterbuch, Wiesbaden 2002.

· Egli, Hans, Paiwangrammatik, Wiesbaden 1990.

Uigurisch

Uigurische Sprache

·

Friederich, Michael, Uyghurisch. Lehrbuch, in

Zusammenarbeit mit Abdurishid Yakup, Wiesbaden 2002.

· Jong, Frederick de, A Grammar of

Modern Uyghur, Utrecht 2007.

· Özertural, Zekine, und Klaus Röhrborn, Uigurisches Wörterbuch, 3 Bände, Stuttgart 2023f.

· Sadvakasov, G., Язык Уйгуров Ферганской долины (Die Sprache der Uiguren des Ferghanatales), Alma-Ata 1970.

Landeskunde und Kulturgeschichte von Xīnjiāng

· Grünwedel, Albert, Alt-Kutscha. Archäologische und religionsgeschichtliche Forschungen an Tempera-Gemälden aus buddhistischen Höhlen der ersten acht Jahrhunderte nach Christi Geburt, Veröffentlichung der preußischen Turfan-Expeditionen, Tafelband und Textband, Berlin 1920.

· Le Coq, Albert August von (1860-1930), herausgegeben von György Hazai (1932-2016), Sprachwissenschaftliche Ergebnisse der deutschen Turfan-Forschung, Teil 1-4, Text-Editionen und Interpretationen. Gesammelte Berliner Akademie-Schriften 1908-1938, Opuscula, Band 3, 1-4, Berlin 1972.1983.1985

· Widiarto, Ingrid, Im Land der Uiguren, Berlin 2020.

Tocharisch

Tocharisch ist eine indoeuropäische Sprache, die im Tarimbecken (heute Uigurisches Gebiet Xinjiang) von 500 bis 1200 nach Christus gesprochen wurde. Es gibt Tocharisch A und B. Feuer ist pur (A) oder pūwar (B), vergleiche das griechische πῦρ pȳr.

Tocharisches Elementarbuch

· Tocharisches Elementarbuch, Werner Thomas und Wolfgang Krause, 2 Bände: Grammatik, Texte und Glossar, Indogermanische Bibliothek, Erste Reihe: Lehr- und Handbücher, Heidelberg 1960.1964.

Tocharische Grammatik

· Das Genussystem des Tocharischen, Markus Hartmann, Habilitationsschrift, Würzburg 2011; Studien zur historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft, Band 3, Hamburg 2013.

· Das Kausativ im Tocharischen, Ilja A. Seržant, Dissertation, Köln 2011; LINCOM Studies in Indoeuropean Lingustics, Band 14, München 2014.

· Das Numerussystem des Tocharischen, Wolfgang Krause (1895-1970), Nachrichten der Akademie der Wissenschaften. Philologisch-Historische Klasse, 1954, 1, Göttingen 1954.

· Der Gebrauch der Vergangenheitstempora im Tocharischen, Werner Thomas, Wiesbaden 1957.

· Der tocharische Obliquus im Sinne eines Akkusativs der Richtung, Werner Thomas (1923-2008), Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse, 1983, 6, Mainz 1983.

· Die Funktionen der lokalen Kasus im Tocharischen, Gerd Carling, Dissertation, Göteborg 2000; Berlin 2000.

· Die Satzstellung des finiten Verbs im Tocharischen, Stefan Zimmer, Dissertation, Frankfurt am Main 1972, Janua linguarum. Series Practica, Band 238, Den Haag 1976.

· Die tocharischen Verbaladjektive auf -l. Eine syntaktische Untersuchung, Werner Thomas, Dissertation, Göttingen 1951; Veröffentlichungen der Deutschen Akademie zu Berlin. Institut für Orientforschung, Band 9, Berlin 1952.

· The Dual in Tocharian. From Typology to Auslautgesetz, Ronald I. Kim, Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, Beiheft Neue Folge, Band 26, Dettelbach (Landkreis Kitzingen) 2018.

· Tocharische Grammatik, Wilhelm Schulze (1863-1935), Emil Sieg (1866-1951) und Wilhelm Siegling (1880-1946), Göttinger Sammlung indogermanischer Grammatiken und Wörterbücher, Band 7, Göttingen 1931.

· Untersuchungen zum Akzent in Tocharisch B, Wolf-Jürgen Markgraf, Dissertation, Kiel 1971.

· Untersuchungen zu den Personalpronomina im Tocharischen, Christoph Bross, Dissertation, München 2021.

Tocharische Lexika

· Dictionary and Thesaurus of

Tocharian A, Gerd Carling und Georges-Jean Pinault, Wiesbaden 2023.

· Dictionary of Tocharian B, Douglas

O. Adams, Leiden Studies in Indoeuropean, Band 10, Amsterdam 1999.

· Untersuchungen zu Lexikon und Metrik des Tocharischen, Tao Pan, Dissertation, München 2019.

· Vocabulary to the Tocharian

Punyavantajātaka, George Sherman Lane (1902-1981), Journal of the American Oriental

Society, Band 8, Baltimore 1948.

Tocharische Texte

· Chrestomathie tokharienne. Textes et

grammaire, Georges-Jean Pinault, Collection linguistique, Band 95, Löwen 2008.

· Ein Hymnus auf den Vater Mani auf „Tocharisch“ B mit alttürkischer Übersetzung, Annemarie von Gabain (1901-1993) und Werner Winter (1923-2010), Türkische Turfantexte, Band 9, Berlin 1958.

· Ein westtocharisches Ordinationsritual, Klaus T. Schmidt und Stefan Zimmer, Monographien zur indischen Archäologie, Kunst und Philologie, Band 24, Bremen 2018.

· Tocharian Texts in Context, Melanie Malzahn, Michaël Peyrot, Hannes Fellner und Theresa-Susanna Illés, Konferenz Wien 2013, Bremen 2015.

· Tocharische Sprachreste. Sprache B, Emil Sieg und Werner Thomas, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-Historische Klasse, Folge 3, Göttingen 1983.

· Tocharische Texte zur Buddhalegende, Olav Hackstein, Hiromi Habata und Christoph Bross, Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, Beiheft Neue Folge, Band 27, Dettelbach 2019.

· Übersetzungen aus dem Tocharischen, Emil Sieg, Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse, Berlin 1944.

Lolanisch

· Eine dritte tocharische Sprache: Lolanisch, Klaus T. Schmidt und Stefan Zimmer, Monographien zur indischen Archäologie, Kunst und Philologie, Band 24, Bremen 2018.

Tocharische Etymologie

· Etymologische Untersuchungen zu den tocharischen Adjektiven, Giulio Imberciadori, 2 Bände, Leiden und Boston 2025.

Tocharischer Sprachvergleich

· Maitrisimit und „Tocharisch“, W. K. Müller und E. Sieg; Toχri und Kuišan (Küšän), W. K. Müller, in: Albert August von Le Coq (1860-1930), herausgegeben von György Hazai (1932-2016), Sprachwissenschaftliche Ergebnisse der deutschen Turfan-Forschung, Teil 3, Text-Editionen und Interpretationen. Gesammelte Berliner Akademie-Schriften 1904-1932, Opuscula, Band 3, 3, Berlin 1985, 415-458.

· Tocharisch vom Gesichtspunkt der indogermanischen Sprachvergleichung, Holger Pedersen, Danske Videnskabernes Selskap, Historisk-filologiske meddelelser, Band 28, 1, Kopenhagen 1941.

Diachronische Interpretation des Tocharischen

· Proposals for the Diachonic

Interpretation of Tocharian, Jan-Henrik Holst, Düren 2025.

Tocharisches

· Paralipomena Tocharica, Klaus T. Schmidt und Stefan Zimmer, Philologia, Band 250, Hamburg 2021.

· Tocharisch, Bernfried Schlerath (1924-2003), Tagung Berlin 1990, Tocharian and Indo-European Studies, Supplementary Series, Band 4, Reykjavik 1994.

· Tocharisch, Ernst Schwentner, Grundriß der indogermanischen Sprach- und Altertumskunde. Geschichte der indogermanischen Sprachwissenschaft, Abteilung II: Die Erforschung der indogermanischen Sprachen, Band 5, Lieferung 2, Berlin und Leipzig 1935.

· Tocharologica, Emil Sieg, Georges-Jean Pinault und Michaël Peyrot, Bremen 2014.

· Тохарские языки (Tocharische Sprachen; Aufsatzsammlung), Vjačeslav Ivanov (1929-2017), Moskau 1959.

Tocharische

Bibliographie

· Tocharische Bibliographie 1890-1958, Ernst Schwentner, Veröffentlichung der Deutschen Akademie für Wissenschaften, Institut für Orientforschung, Band 47, Berlin 1959.

Tocharische Kulturgeschichte

· Fabelwesen der Wüste. Antike Textilien aus Zentralasien in der Abegg-Stiftung, in: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 163, 17 Juli 2001, 53.

· The Bronze Age and Early Iron Age

Peoples of Eastern Central Asia, Victor H. Mair, 2 Bände, Washington 1998.

· The Tarim Mummies. Ancient China and

the Mystery of the Earliest Peoples from the West, James P. Mallory und Cictor

H. Mair, London 2000.

· Tocharian Mummies of Urümchi,

Elizabeth Wayland Barber, New York 1999.

© Dr. Heinrich Michael Knechten, Stockum 2025