Inhalt

Texte

in hebräischen Lehrbüchern

Struktur

des hebräischen Verbums

Deuterokanonisches

und Pseudepigraphen

Philosophie

und Welt des Geistes

Modernhebräische Bibliographie

Historische

Reisen durch das Heilige Land

Hebräisch lernen

August Bertsch, Kurzgefaßte hebräische Sprachlehre, Stuttgart 1951, Titelseite

Anlaß

Es war eine große Gnade, daß ich an einem humanistischen Gymnasium lernen konnte: Latein wurde von Sexta bis Oberprima unterrichtet, Griechisch von Quarta bis Oberprima; nur fehlte leider Hebräisch. Daher machte ich mich selbst auf den Weg und besorgte mir ein Lehrbuch (Bertsch) und die hebräische Bibel (Kittel). Im Grunde genommen, kam ich mit meinem Lehrbuch ganz gut zurecht, aber die Erklärung des Verbums fand ich nicht eingängig.

Als ich dann auf der Hochschule ein anderes Lehrbuch hatte (Hollenberg-Budde), verstand ich sofort, worum es ging und wie anders als in den indoeuropäischen Sprachen die Struktur des semitischen Verbums war.

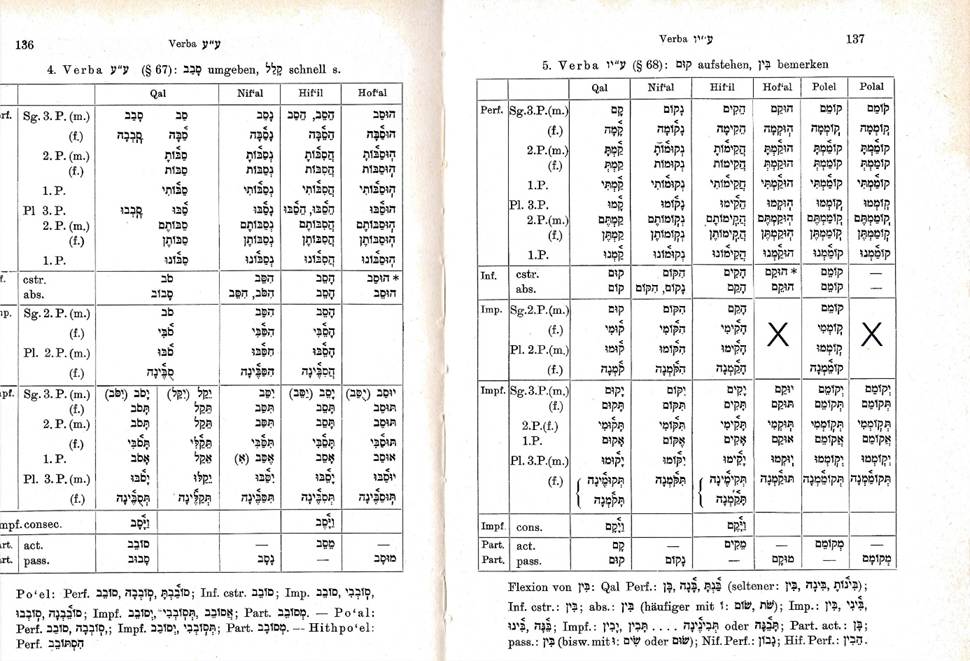

Bertsch, Paradigmen, Seite 136f

Sem, Cham und Japheth

Das Wort semitisch soll hier erklärt werden. Noaḥ hatte drei Söhne: Sem, Cham (Ḥam) und Japheth. Diese drei Namen wurden zu Bezeichnungen für Sprachfamilien.

Semitische Sprachen sind Akkadisch (Babylonisch-Assyrisch), Altsüdarabisch (Sabäisch), Arabisch, Aramäisch (mit Mandäisch), Äthiopisch, Kanaanäisch (Ammonitisch, Deir ʽAlla, Edomitisch, Hebräisch sowie Phönizisch-Punisch), Syrisch und Ugaritisch.

Hamitische Sprachen sind Altägyptisch (auch als hamito-semitisch bezeichnet), Berberisch, Tschadisch und Kuschitisch.

Mit den Nachkommen Japheths werden Bewohner der Mittelmeerinseln und Kleinasiens bezeichnet, also wohl Griechen und andere indoeuropäische Völker.

Hollenberg-Budde-Baumgartner, Basel 1951, Titelseite

Texte in hebräischen Lehrbüchern

August Bertsch beginnt seine hebräische Sprachlehre mit einer Einleitung, in welcher der Unterschied zwischen Alt- und Neuhebräisch erklärt wird, sowie die Zweige des semitischen Sprachstammes dargelegt werden. Es folgt die Schriftlehre, an die sich eine verhältnismäßig ausführliche Grammatik anschließt (Seite 36 bis 120). Paradigmen legen die Struktur der suffigierten Nomina (status absolutus und constructus sowie Possessivpronomina) und die Verbalflexion dar.

Gleichsam als Anhang erscheinen Übungsstücke (Seite 143 bis 167). Es handelt sich also um den Aufbau eines akademischen Buches.

Verdienstvoll ist, daß in allen sechzig Lektionen auch unpunktierte (unvokalisierte) Texte vorkommen. Auch gibt es Übersetzungsübungen vom Deutschen ins Hebräische. Dadurch ist die Brücke zur Lektüre neuhebräischer Texte geschlagen.

Für das Selbststudium ist förderlich, daß die Fundstellen zu den Übungen angegeben werden. So kann der Studierende seine Übersetzung überprüfen.

Der Hauptmangel des Buches aber ist, daß es sich um einzelne Sätze und Worte handelt, die aus dem Zusammenhang herausgegriffen wurden. Beispielsweise stehen in Lektion I Stellen aus Jesaja, Leviticus, Hosea, den Psalmen, Genesis, Sacharja, den Sprüchen und dem 1. Samuelbuch unverbunden nebeneinander.

Viel einprägsamer für das Lernen des Vokabulars und der Grammatik wäre es, fortlaufende erzählende Passagen auszuwählen.

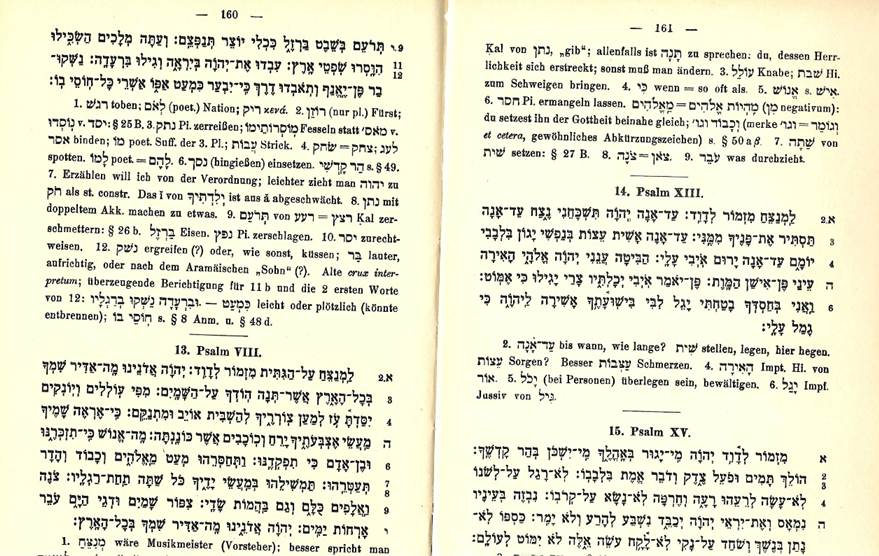

Auch Hollenberg-Budde beginnt mit Grammatischem (Seite 1 bis 103), läßt dann Übungsstücke mit unverbundenen Ausdrücken folgen, auch mit deutsch-hebräischen Übersetzungsübungen (Seite 104 bis 136), wobei er keinen Schlüssel zu den jeweiligen Fundstellen gibt, aber dann folgen dankenswerterweise zusammenhängende Prosastücke, poetische und prophetische sowie unpunktierte Stücke (Seite 137-179), bei denen jeweils die Fundstelle angegeben ist.

Der Vorteil dieses Buches zeigt sich außerdem in der grammatischen Erklärung des Verbums.

Hollenberg-Budde-Baumgartner, Seite 160f, Psalm 2; 8; 13 und 15.

Struktur des hebräischen Verbums

Bertsch erklärt Seite 77 zunächst die Entstehung des

hebräischen Verbums: Die ältesten Flexionsformen entwickelten sich aus der

Zusammensetzung eines Nomens oder Adjektivs mit einem Personalpronomen. Das

Nomen qӑṭāl – Mörder, eigentlich Töter,

ergab mit dem Personalpronomen tā – du qӑṭáltā> qӑṭắltā

(mit ursemitischer Kürzung des ā in geschlossener Silbe) das ist

Mörder-du.

Danach

(Seite 77f) legt Bertsch die Stammformen der Verba dar: Qal

– Grundstamm, Nifʽal – Reflexiv zum Qal, Piʽel – Intensivstamm, Puʽal – Passiv zum Intensivstamm, Hithpaʽel

– Reflexiv zum Intensivstamm, Hifʽil –

Kausativstamm und Hofʽal – Passiv zum

Kausativstamm. Es folgt eine kurze Erklärung des jeweiligen Stammes.

Ich

verstand damals (1965) überhaupt nichts.

Hollenberg-Budde

geht ganz anders vor:

„Die

starken Verbalstämme haben drei Konsonanten (Wurzelbuchstaben, Radikale). Die

Flexion beginnt mit der dritten Person als der einfachsten Form. Bei jedem

Verbum unterscheidet man den einfachen Grundstamm (קל, leicht, d. h. nicht durch Verdoppelung oder Bildungszusätze

beschwert) und die daraus durch innere Umbildung und äußere Zusätze abgeleitete

Stammbildungen (genera verbi), für

welche auch der Name Konjugationen (in einem ganz anderen Sinn als in anderen

Sprachen) üblich ist. Durch diese abgeleiteten Stämme wird die Bedeutung des

Grundstamms in bestimmter Weise verändert, vgl. fugere, fugare, fugitare;

fallen, fällen; stechen, stecken; schneiden, schnitzen, schneiteln, schnitzeln

usw.“ (Seite 22).

Da

diese Beschreibung praktischer Art ist, begriff ich das System sofort.

Vosen-Kaulen, Anleitung,

Freiburg 1914, Titelseite

Die

Bemerkung zu den Konjugationen entspricht der folgender

Ausführung in der Sprachlehre von Vosen-Kaulen (S. 20):

„Das

Verbum hat im Hebräischen wie in allen semitischen Sprachen die

Eigentümlichkeit, daß für die einzelnen Kategorien

der Bedeutung durch regelmäßige Ableitung verschiedene Stammformen gebildet

werden. Es gibt vier Hauptarten von Stammformen: Grund-, Reflexiv-,

Steigerungs-, Kausativstämme. Nach dem Vorgange der alten Grammatiker werden

sie (in einem ganz anderen Sinne wie bei den indogermanischen Sprachen) Konjugationen genannt.“

Die

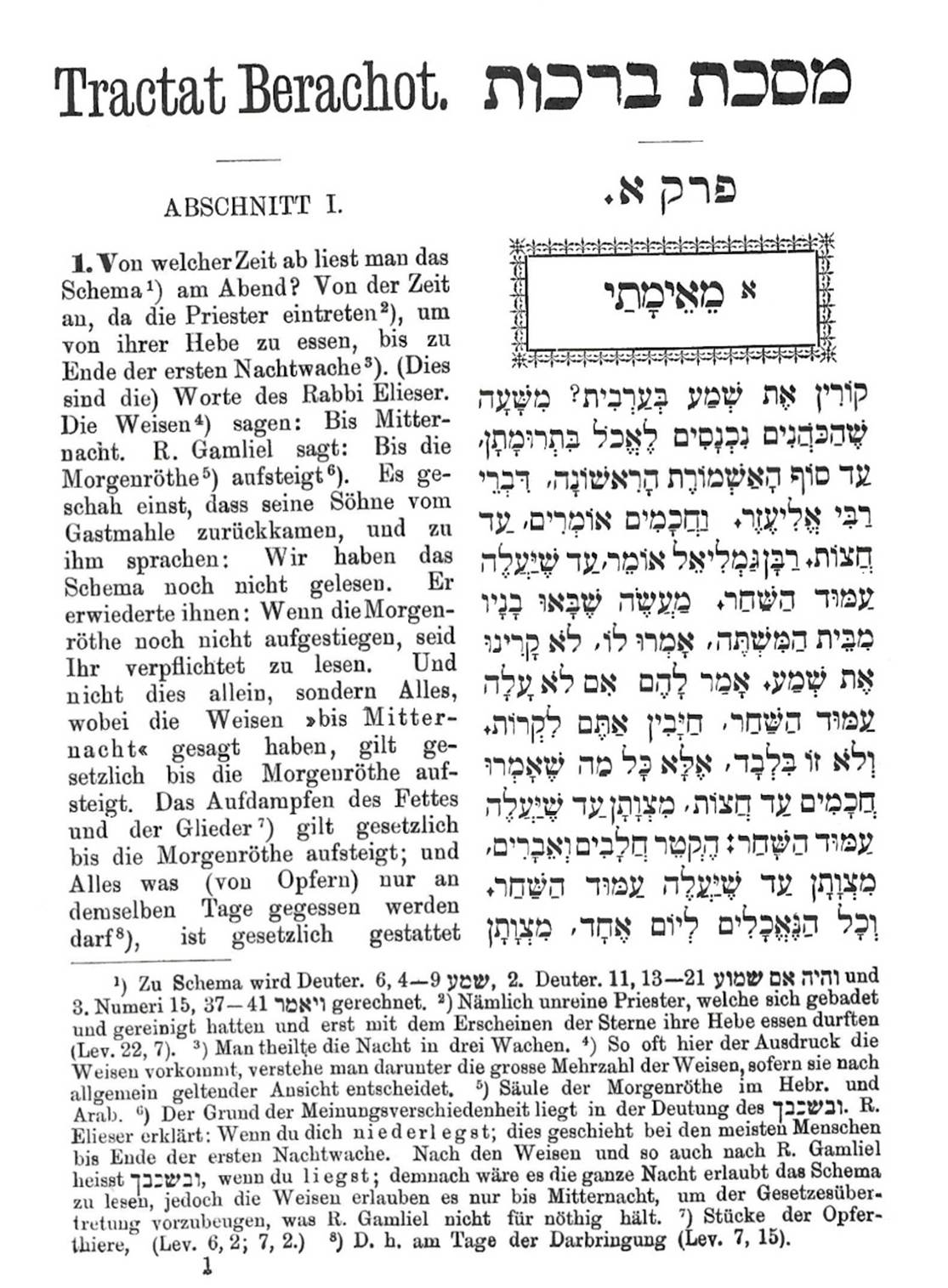

hebräische Sprache lebte im nachbiblischen Schrifttum weiter. In der

rabbinischen Zeit entstand die Mišna (Wiederholung),

die älteste Zusammenfassung und Auslegung der Gesetze und damit die Grundlage

des Religionsgesetzes (Halacha).

Da die

aramäische Sprache vorherrschend war, färbte sie im Vokabular auf das mischnische Hebräisch ab. Zusammengesetzte Tempora wurden

vermehrt verwendet und der Narrativ fiel weg. Das Präsens wurde durch das

Partizip ausgedrückt. Dies wurde vom Modernhebräischen übernommen.

משניות (mišnajōṯ) Die sechs Ordnungen der Mischna,

Teil I: זרעים סדר

Ordnung der Saaten,

übersetzt und erklärt von Ascher Sammter, Basel 31993,

1.

Modernhebräisch lernen

Am

Institut für Judaistik der Universität Köln beschäftigte ich mich mit der

heutigen hebräischen Sprache. Ich nahm auch an einem Ulpan-Kurs in Israel teil.

אולפן (ulpan)

bedeutet Unterricht, Anweisung. Diese Methode entstand bereits im britischen

Mandatsgebiet Palästina und wurde 1948 offiziell in die Didaktik des Staates

Israel eingeführt. Es geht darum, von Anfang an Hebräisch zu sprechen.

Für

jemanden, der von der klassischen hebräischen Sprache herkommt, ist die heutige

Sprache zunächst einmal gewöhnungsbedürftig. Allerdings muß der Gerechtigkeit

halber hinzugefügt werden, daß auch das biblische Hebräisch fast immer auf

diese Weise ausgesprochen wird. Wer sich allerdings mit Akkadisch,

Altsüdarabisch, Arabisch. Aramäisch, Äthiopisch, Syrisch und Ugaritisch

beschäftigt hat, wird auch die biblischen Texte aussprechen, wie in dieser

Sprachenfamilie üblich. Im Ägyptischen gibt es ebenfalls einige dieser Phoneme,

während sie im Koptischen fortgefallen sind.

Hier

ist sicher eine Anmerkung ob der Fülle der genannten Sprachen notwendig. „Hans

Dampf in allen Gassen“. „Hochstapler“, „Angeber“ und „Oberflächlichkeit“ sind

die Assoziationen, die bei einer solchen Aufzählung kommen.

Dies

diene zur Erklärung: Als ich Orientalistik studierte, waren wir in den

Sprachkursen meist zu dritt: der Assistent des Professors, ein Arzt, welcher

früher in Bagdad gewirkt hatte, und ich. Es ist leicht vorstellbar, daß für

jeden angebotenen Kurs händeringend Teilnehmer gesucht wurden, damit er nicht

entfallen mußte. Insofern war es ein Akt der Barmherzigkeit, mitzumachen.

Zurück

zur üblichen Aussprache des Hebräischen:

o Lange Vokale werden im heutigen

Hebräisch kurz ausgesprochen,

o אַוּ au

wie aw,

o die Lispellaute

ṯ und ḏ (ת und ד ohne

Dageš) wie t und d,

o ח (ḥēṯ)

wie ch in ach,

o ט (ṭēṯ)

wie t,

o צ (צדי

ṣāḏē) wie ts,

o ק (qōf) wie k und

o ע (ʽajin) entfällt in der Aussprache.

Das heutige Hebräisch ist zu einer Literatursprache geworden. Einer der wichtigsten Autoren war Samuel Joseph ʽAgnon (1887-1970)..

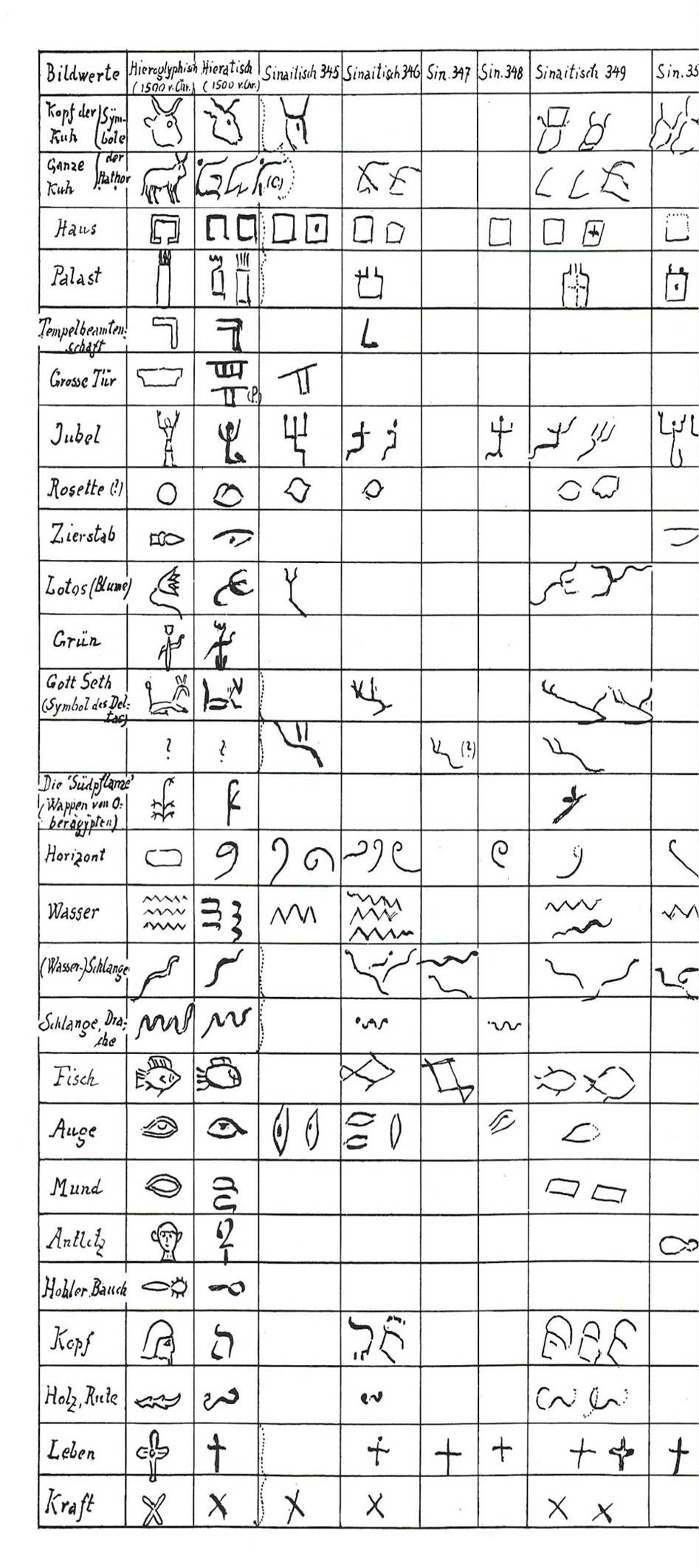

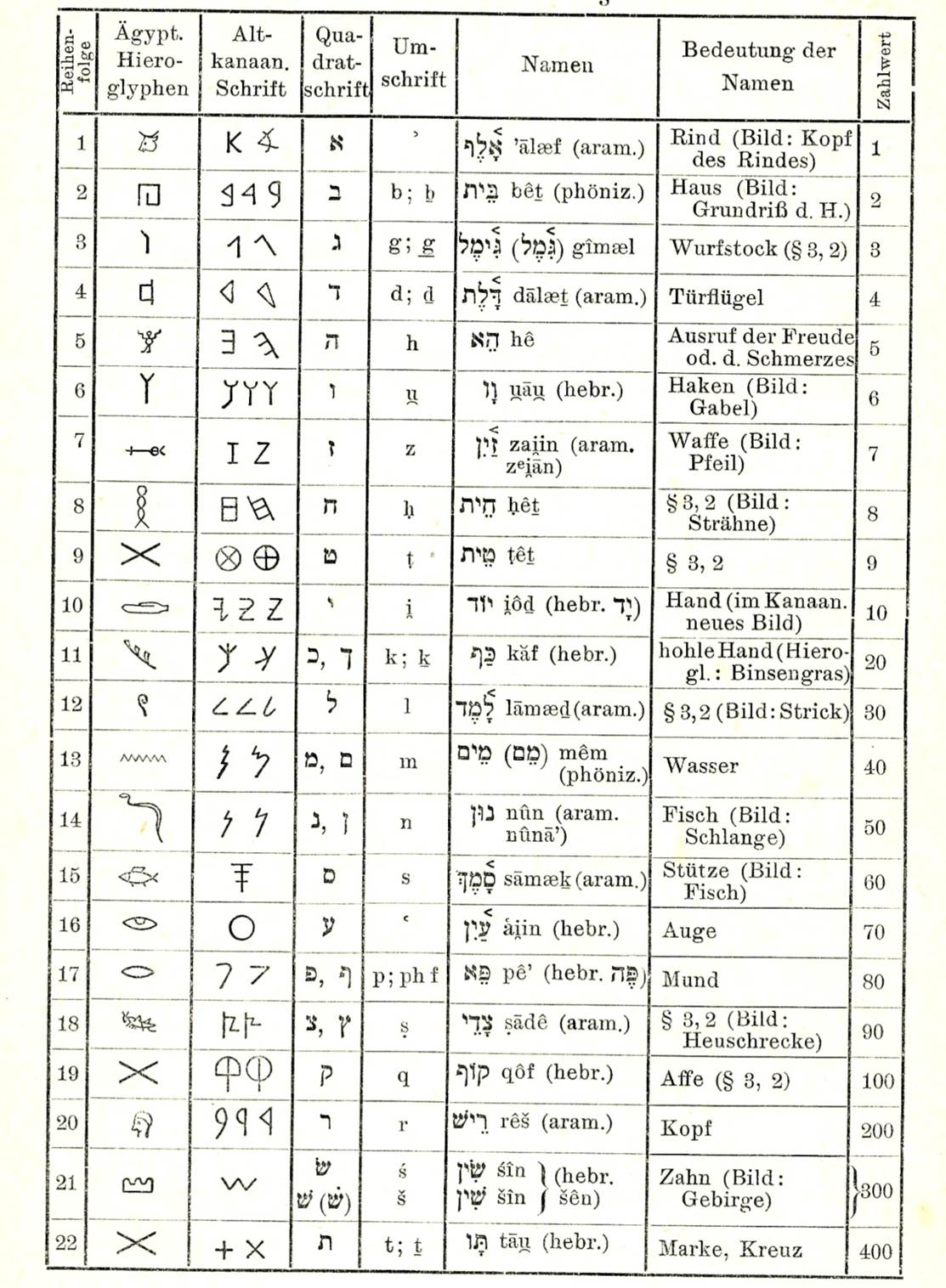

Die hebräische Schrift

Auf der Sinaihalbinsel wurden Inschriften gefunden, welche die Entwicklung des ägyptischen Hieroglyphenalphabetes zum phönizischen und althebräischen belegen. Der Beginn dieses Überganges war im 19. Jahrhundert vor Christus.

Hubert Grimme, Althebräische Schriften vom Sinai. Alphabet, Textliches, Sprachliches mit Folgerungen, Kulturen der Erde, Abteilung: Textwerke, Hannover 1923; Osnabrück 1988, 102.

Die althebräische Schrift entwickelte sich unter dem Einfluß der aramäischen Kursive zur Quadratschrift, die so heißt, weil fast jeder Buchstabe in ein Quadrat paßt:

August Bertsch, Kurzgefaßte hebräische Sprachlehre, Stuttgart 1956, 24.

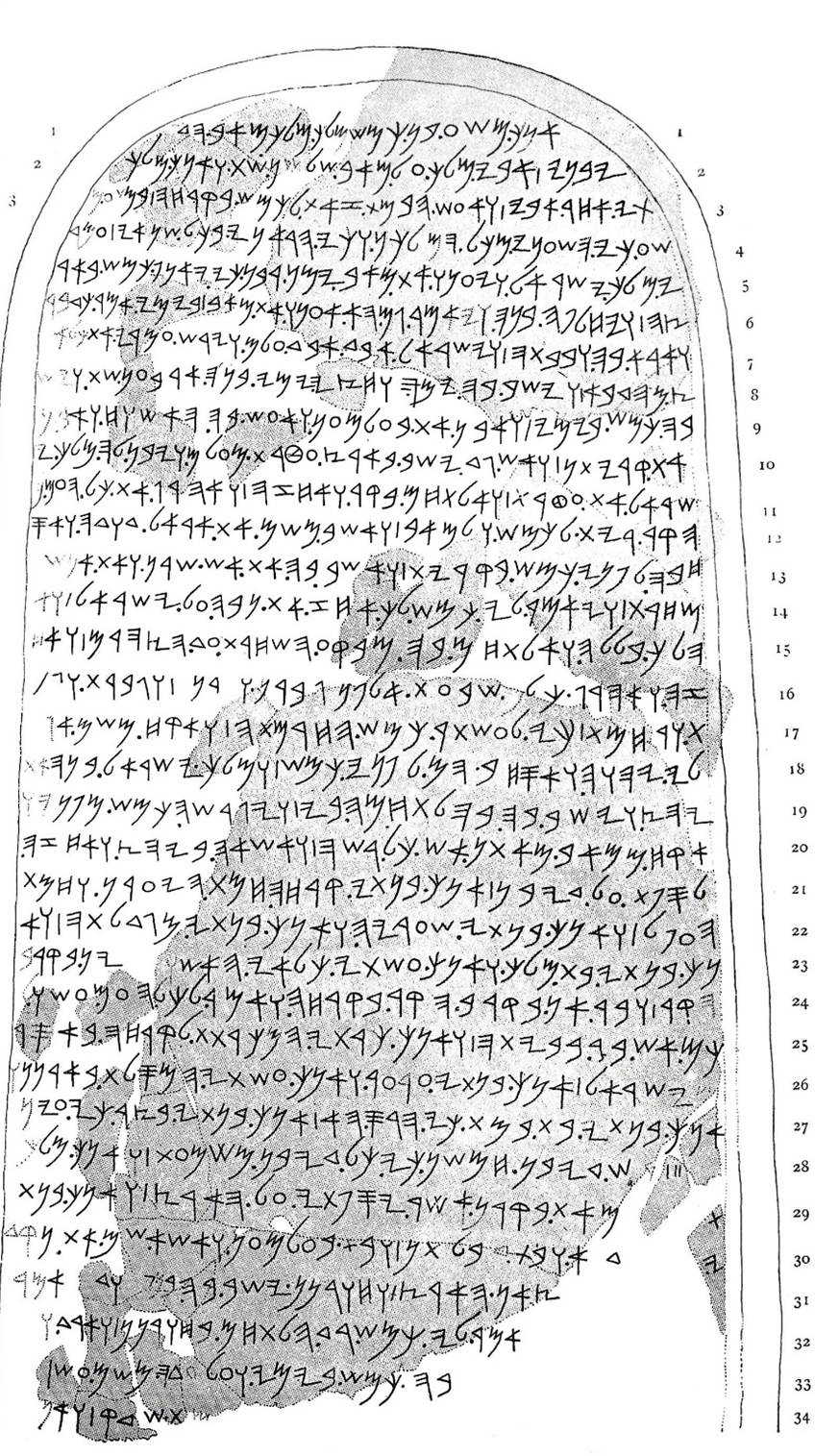

Die Mešaʽ-Inschrift

Mark Lidzbarski, Handbuch der nordsemitischen Epigraphik nebst ausgewählten Inschriften, Teil II: Tafeln, Weimar 1898; Hildesheim 1962, Tafel I: Die Mešaʽ-Inschrift. Zeile 1-3: „Ich bin Mōšiʽ [2 Kön 3, 4: מישע mēšaʽ; herrschte um 850 vor Christus], der Sohn des Kamōš[iyat]. der König von Moab aus [dem Ort] Daybon. Mein Vater herrschte dreißig Jahre über Moab, und ich wurde nach meinem Vater König. Da bestimmte ich diese Höhe für [den Gott] Kamōš in [dem Ort] Qarḥō zum Dank für die Rettung vor all den Königen und weil er mich über alle meine Feinde triumphieren ließ.“

Die Samaritaner

Die Samaritaner sind die Bewohner von Samaria mit der

Hauptstadt Sichem (שכם šəḵæm),

im Arabischen Nablus (νέα πόλις

néa pólis – Neustadt). Die

zehn Stämme Israels bildeten zwischen 927 und 922 ein eigenes Königreich im

Norden. Der expandierende Staat Assur deportierte aus diesem Territorium nicht

so viele Menschen wie aus dem Südreich Juda und

betrieb im Nordreich eine Politik der Vermischung verschiedener Völker. Von der

Babylonischen Gefangenschaft war das Nordreich nicht so stark betroffen. Nach

der Rückkehr der Exilierten galt die Bevölkerung in Samarien als

„andersgläubig“. Die Samaritaner erkennen nur die Tora (die fünf Bücher Moses)

in der samaritanischen Textform an, nicht aber die Propheten und die Schriften

(Psalmen und Weisheitsliteratur).

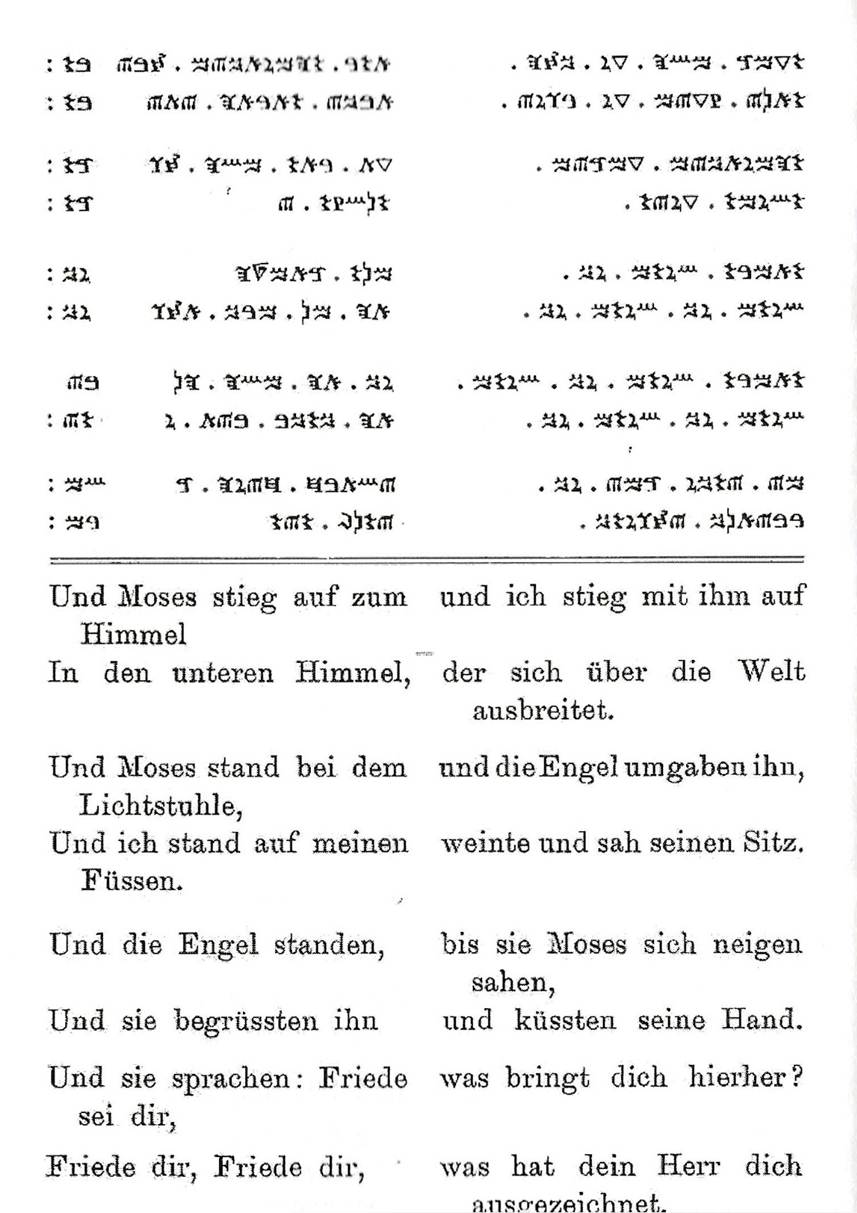

Der Traum des Priesters Abischa, in: Isaak Rosenberg, Lehrbuch der samaritanischen

Sprache und Kultur, Wien, Pest und Leipzig 1901, 150.

Qumran

Schriftrollen aus den Qumranhöhlen am Nordwestufer des Toten Meeres gelangten 1947 in den Antikenhandel. Seit Philo von Alexandria (um 15/10 vor Christus bis nach 40 nach Christus) war die Gemeinschaft der Esséner in Alexandria bekannt. Jetzt wurde allmählich essenisches Gedankengut in Schriftform veröffentlicht.

Qumran -

hebräische Texte

o Die Texte aus Qumran hebräisch und deutsch, herausgegeben von Eduard Lohse und Annette Steudel, 2 Bände, Darmstadt 1964 und 2001.

o

Muraoka,

Takamitsu, A Syntax of Qumran Hebrew, Löwen, Paris

und Bristol, CT 2020.

o

Muraoka,

Takamitsu, und John F. Elwolde, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls and Ben

Sira, Leiden 1997.

o

Penner,

Ken M., The Verbal System of the Dead Sea Scrolls. Tense, Aspect, and Modality

in Qumran Hebrew Texts, Studia Semitica Neerlandica, Band 64, Leiden 2015.

o Fabry, Heinz-Josef, und Ulrich Dahmen, Herausgeber, Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten, 3 Bände, Stuttgart 2011.2013.2016.

o Der Lehrer der Gerechtigkeit, Johann Maier, Franz-Delitzsch-Vorlesung, Heft 5 (1995), Münster 1996; in: Studien zur jüdischen Bibel, Band 2, herausgegeben von Franz-David Hubmann und Josef Marius Oesch, Studia Judaica, Band 121, Berlin 2025, 191-228.

Qumran -

aramäische Texte

·

Die aramäischen Texte vom Toten Meer,

herausgegeben, übersetzt und gedeutet von Klaus Beyer, 2 Bände, Göttingen 1984

und 1994.

· Cook, Edward M., Dictionary of

Qumran Aramaic, University Park, Pennsylvania 2021.

· Muraoka, Takamitsu, A Grammar of

Qumran Aramaic, Ancient Near Eastern Studies, Supplement 38, Löwen 2011.

· Fabry, Heinz-Josef, und Ulrich Dahmen, Herausgeber, Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten, 3 Bände, Stuttgart 2011.2013.2016.

· Machiela, Daniel, A Handbook of the Aramaic Scrolls from the Qumran Caves. Manuscripts, Language and Scribal Practices, Leiden und Boston 2023.

Einführung

· Einführung in die Qumranliteratur, Géza G. Xeravits (1971-2019), De Gruyter Studium, Berlin und Boston 2015.

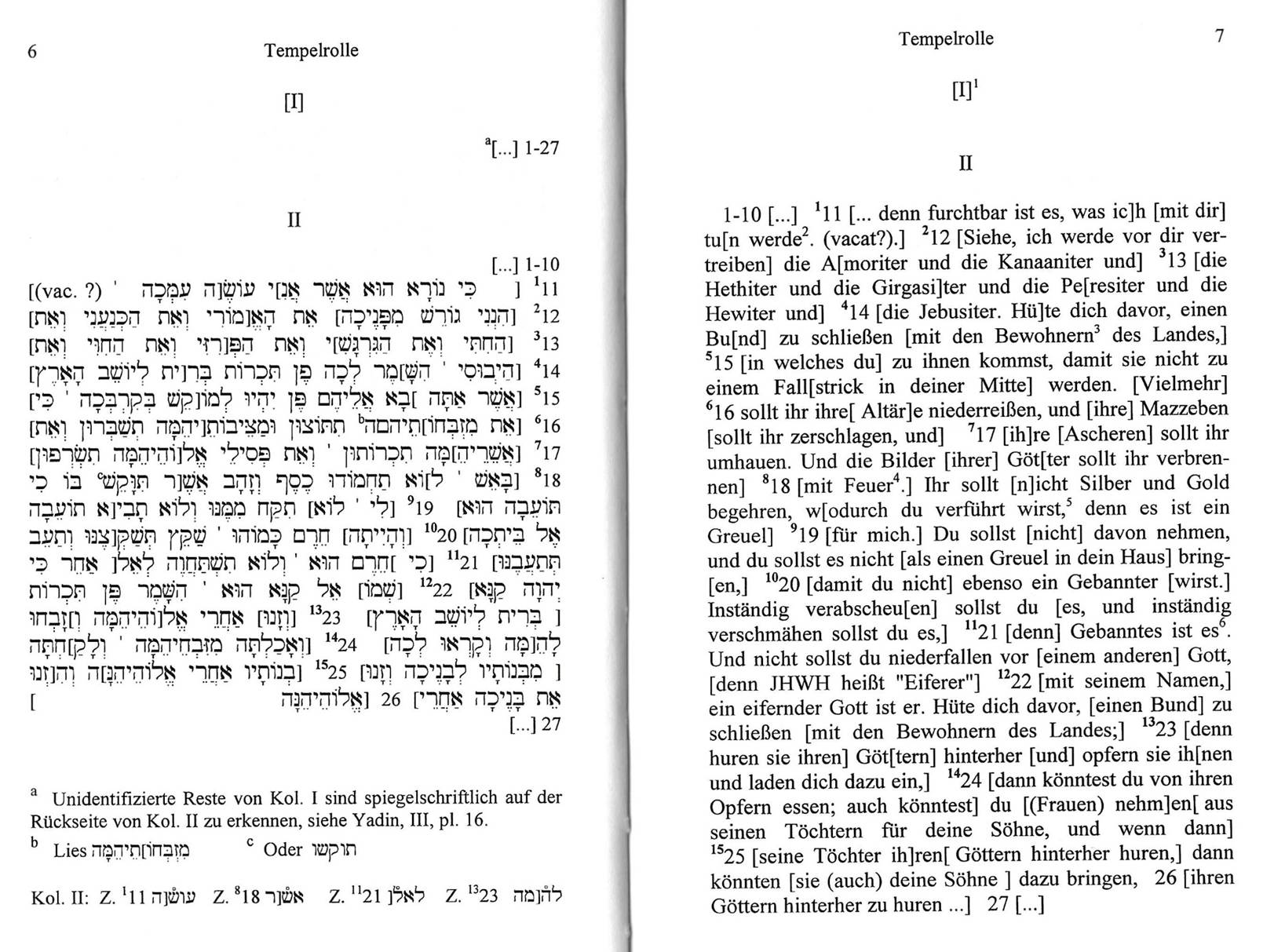

Der Beginn der Tempelrolle, herausgegeben von Annette Steudel, Darmstadt 2001, 6f.

Palästina

Palästinisches Arabisch

· Das palästinische Arabisch. Die Dialekte des Städters und des Fellachen. Grammatik, Übungen und Chrestomathie, Leonhard Bauer (1865-1964), Leipzig 1910; 1913; 1926; 41970.

· Der arabische Dialekt der Dörfer um Ramallah, Ulrich Seeger, 2 Bände, Semitica Viva, Band 44, Wiesbaden 2009.

· Wörterbuch des palästinischen Arabisch, deutsch-arabisch, Leonhard Bauer, Leipzig und Jerusalem 1933; Deutsch-arabisches Wörterbuch der Umgangssprache in Palästina und im Libanon, Wiesbaden 1957.

Palästinenser

· Das Palästinaproblem. Ursachen und Entwicklungen 1897-1948, Walid Khalidi, Rastatt 1970.

· Die Palästinenser. Mythen und Märtyrer, Johannes Gerloff, Muldenhammer (Vogtlandkreis, Sachsen) 2025.

· Die Palästinenser. Volk im Brennpunkt der Geschichte, Johannes Gerloff, Neuhausen 2006; Holzgerlingen (Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg) 2011; 2012.

Hebräische Bibliographie

Die

hebräische Schrift

· Einführung in die hebräische Schrift, Johannes Kramer und Sabine Kovallik, Hamburg 1994; 2005; 2017.

· Hebräische Schrift. Von der Steinschrift zum Poster, Susi Guggenheim-Weil, Ausstellung in Zürich, Zürich 1976; Neuausgabe mit Supplementband, Zürich 1987.

· Ivrit. Die hebräische Schrift lesen und schreiben lernen, Smadar Raveh-Klemke, Bremen 2004.

·

Liladenu – Für unsere

Kinder. Neue hebräische Lesefibel, Michael Abraham, Illustrationen von Oscar

Haberer, Frankfurt am Main 1931; Alephbeth. Die

hebräische Lesefibel für Anfänger, Einleitung von Andreas Nachama, Berlin 2015.

Biblisch-hebräische

Lehrbücher

o Bertsch, August (1887-1958), Kurzgefaßte hebräische Sprachlehre, Stuttgart 1956.

o Ewald, Georg Heinrich August (1803-1875), Ausführliches Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Bundes, Leipzig 1855; 1863.

o Hollenberg, Wilhelm Adolf (1824-1899), Hebräisches Schulbuch, Berlin 1861; herausgegeben von Johannes Hollenberg (1844?-1892), Berlin 1873; herausgegeben von Karl Ferdinand Reinhard Budde (1850-1935), Berlin 1895; herausgegeben von Walter Baumgartner (1887-1970), Berlin 1935; Basel 1951 (diese Ausgabe wird im vorliegenden Beitrag verwendet); Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Testamentes. Neubearbeitung des „Hebräischen Schulbuchs“ von Hollenberg-Budde, , herausgegeben von Ernst Jenni (1927-2022), Basel und Stuttgart 1978; 1981; 2003; Basel und Berlin 2023.

o Lambdin, Thomas Oden (1907-2020), Introduction to Biblical Hebrew; Lehrbuch Bibel-Hebräisch, deutsche Bearbeitung von Heinrich von Siebenthal, Gießen 2006; 2021.

o Mattheus, Frank, Einführung in das Biblische Hebräisch, 2 Teile, Münster 1997.

o Neef, Heinz-Dieter, Arbeitsbuch Hebräisch. Materialien, Beispiele und Übungen zum Biblisch-Hebräisch, Tübingen 2015.

o Paganini, Simone, Bereschit. Lehrbuch Bibel-Hebräisch, Innsbruck 2013.

o Schröter, Ulrich (1939-2018), Biblisches Hebräisch. Textorientiertes Lehrbuch, Wiesbaden 2017.

o Strübind, Kim, Alef-Bet. Einführung in das biblische Hebräisch. Ein Lehrbuch mit Übungen, Tabellen und Vokabelverzeichnis, Hamburg 2023; 2024.

o Vosen, Christian Hermann (1815-1871), Kurze Anleitung zum Erlernen der Hebräischen Sprache für Gymnasien und für das Privatstudium, Freiburg im Breisgau 1853; umgearbeitete Auflage von Franz Philipp Kaulen (1827-1907), Freiburg im Breisgau 1874; neubearbeitet und herausgegeben von Franz Philipp Kaulen, Freiburg im Breisgau 1878; bearbeitet von Jakob Schumacher (1861/1862-1922), Freiburg im Breisgau, Berlin, Karlsruhe, München, Straßburg, Wien, London und St. Louis, Mo. 1914; 1922; 1931.

Biblisch-hebräische

Grammatiken

o Bauer, Hans (Johannes; 1878-1937), und Pontus Adalbert Leander (1872-1935), Historische Grammatik der hebräischen Sprache des Alten Testamentes, Halle 1922; Hildesheim, Zürich und New York 1991.

o Beer, Georg (1865-1946), Hebräische Grammatik, Sammlung Göschen, Berlin 1952.1955.

o Bergsträßer, Gotthelf (1886-1933), mit einem Beitrag von Mark (Abraham Mordechai) Lidzbarski (1868-1928), Hebräische Grammatik, Leipzig 1918; Hildesheim, Zürich und New York 1995.

o Brockelmann, Carl, Hebräische Syntax, Neukirchen 1956.

o Gesenius, Heinrich Friedrich Wilhelm (1786-1842), Hebräische Grammatik, Halle 1813; herausgegeben von Emil Rödiger (1801-1874), Leipzig 1845; herausgegeben von Emil Friedrich Kautzsch (1841-1910), mit Beiträgen von Julius Euting (1839-1913) und Mark Lidzbarski, Leipzig 1878; Leipzig 1909; Hildesheim, Zürich und New York 1995.

o Grether, Oskar, Hebräische Grammatik für den akademischen Unterricht, München 1951; 1955.

o Krause, Martin, Hebräisch. Biblisch-hebräische Unterrichtsgrammatik, herausgegeben von Michael Pietsch und Martin Rösel, Berlin und New York 2008.

o Meyer, Rudolf (1909-1981), Hebräische Grammatik, Sammlung Göschen, 4 Bände, Berlin 1972; in einem Band, mit einem bibliographischen Nachwort von Udo Rüterswörden, Berlin und New York 1992.

o Schneider, Wolfgang, Grammatik des biblischen Hebräisch. Ein Lehrbuch, München 1974; 1993.

Biblisch-hebräischer

Wortschatz

o Arnet, Samuel, Wortschatz der hebräischen Bibel. Zweieinhalbtausend Vokabeln, alphabetisch und thematisch geordnet, Zürich 2006.

o Hoppe, Juni, in Zusammenarbeit mit Josef Tropper, Hebräisch. Lernvokabular. 500 Vokabeln, thematisch angeordnet in 60 Lektionen, zum täglichen Lernen und Wiederholen, Hebraica et Semitica Didactica, Band 1, Kamen 2009.

o Stähli, Hans-Peter, Hebräisch-Vokabular. Grundwortschatz, Formen, Formenanalyse, Göttingen 1984.

Biblisch-hebräische

Wörterbücher

o Botterweck, G. Johannes, Heinz-Josef Fabry und Helmer Ringgren, Herausgeber, Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, 9 Bände, Stuttgart, Berlin, Köln und Mainz 1973-2000.

o Gesenius, Wilhelm, Hebräisch-deutsches Wörterbuch über die Schriften des Alten Testaments, 2 Teile, Leipzig 1810.1812; Neues hebräisch-deutsches Handwörterbuch mit Einschluß des biblischen Chaldaismus, Leipzig 1815; Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Leipzig 1886; in Verbindung mit Friedrich David Heinrich Zimmern (1862-1931), Wilhelm Max Müller (1823-1909) und Otto Weber (1877-1928) bearbeitet von Frants Peder William Meyer Buhl (1815-1932), Leipzig 1915; Berlin, Göttingen und Heidelberg 1962.

o Köhler, Ludwig (1880-1956), und Walter Baumgartner (1887-1970), Lexicon in Veteris Testamenti libros, Leiden 1953; Wörterbuch zum hebräischen Alten Testament in deutscher und englischer Sprache, Leiden 1958; Hebräisches und aramäisches Lexikon zum Alten Testament, herausgegeben von Walter Baumgartner, Johann Jakob Stamm und Benedikt Hartmann unter Mitarbeit von Edward Yechezkel Kutscher (1909-1971), Zeʼev Ben Ḥayyim und Philippe H. Reymond, 6 Bände, Leiden 1967.1974. 1983.1990.1995.1996.

Mischnisches Hebräisch

o Albrecht, Karl, Neuhebräische Grammatik aufgrund der Mišna, Clavis Linguarum Semiticarum, Teil V, München 1913.

o

Segal,

Moše Tsevi, A Grammar of Mishnaic Hebrew, Oxford

1927; 1970; 1979; 1986; 2001.

Samaritanisches

Hebräisch

o Macuch, Rudolf (1919-1993), Grammatik des samaritanischen Hebräisch, Studia Samaritana, Band I, Berlin 1969.

o Rosenberg, Isaak., Lehrbuch der samaritanischen Sprache und Literatur mit Facsimile eines samaritanischen Briefes des gegenwärtigen samaritanischen Hohenpriesters zu Nablus, Die Kunst der Polyglottie, Band 71, Wien, Pest und Leipzig 1901; Erfurt 2018.

o Taqi ben Taufiq ben Ḫiḍr Isḥāq Ğazal, Tarğumān. Glossar Samaritanisch-Arabisch, o. O. 1929.

Hebräische

Etymologie

o

Klein,

Ernest, Vorwort von Ḥayim Rabin, A Comprehensive Etymological

Dictionary of the Hebrew Language for Readers of English, Jerusalem 1987.

o

Orël, Vladimir Ėmmanuilovič (1952-2007), und Olʼga

Valerʼevna

Stolbova, Hamito-Semitic Etymological Dictionary. Materials for a

Reconstruction, Handbuch der Orientalistik,

Band 18, Leiden, New York und Köln 1995.

o

Tawil,

Ḥayim ben

Yosef, An Akkadian Lexical Companion to Biblical Hebrew. Etymological-Semantic

and Idiomatic Equilents with Supplement on Biblical

Aramaic, Jersey City, NJ 2009.

Hebräische Namenkunde

o Jenni, Ernst, und Martin A. Klopfenstein, Beiträge zur hebräischen und altorientalischen Namenkunde. Johann Jakob Stamm. Zu seinem 70. Geburtstag, Freiburg im Üechtland und Göttingen 1980.

o Stamm, Johann Jakob (1910-1993), Der Name des Königs David, in: Vetus Testamentum. Supplementa 7 (1960), 176-183.

o Stamm, Johann Jakob, Der Name des Königs Salomo, in: Theologische Zeitschrift 16 (1960), 285-297.

o Stamm, Johann Jakob, Der Name Isaak, in: Festschrift für A. Schädelin, Bern 1950, 33-38.

o Stamm, Johann Jakob, Der Name Jeremia, in: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 100 (1988), Supplement, 100-106.

o

Stamm,

Johann Jakob, Hebräische Ersatznamen,

in: Studies in Honor of Benno Landesberger on His

Seventy-Fifth Birthday, in: Assyriological Studies

16, Chicago 1965, 413-424.

o Stamm, Johann Jakob, Hebräische Frauennamen, in: Hebräische Wortforschung. Festschrift zum 80. Geburtstag von Walter Baumgartner, in: Vetus Testamentum. Supplementa 16 (1967), 301-339.

o Stamm, Johann Jakob, Namengebung im Alten Testament, in: Religion in Geschichte und Gegenwart3 4 (1960), 1300f.

o Stamm, Johann Jakob, Namen rechtlichen Inhalty, in: Beiträge zur alttestamentlichen Theologie. Festschrift für Walter Zimmerli zum 70. Geburtstag, herausgegeben von H. Donner, R. Hanhart und R. Smend, Göttingen 1977, 460-478.

o Stamm, Johann Jakob, Personennamen im Alten Testament, in: Biblisch-historisches Handwörterbuch 3 (1966), 1426-1429.

Aramäische Bibliographie

Altaramäische

Lehrbücher

·

Margolis, Max Leopold

(1866-1932), Lehrbuch der aramäischen Sprache des Babylonischen Talmuds.

Grammatik, Chrestomathie und Wörterbuch, Clavis Linguarum

Semiticarum, Teil III, München 1910.

· Nicolae, Daniel, und Josef Tropper, Biblisch-Aramäisch kompakt, Hesed. Hebraica et Semitica Didactica, Band 2, Kamen 2010; 2013.

Altaramäische

Grammatik

· Segert, Stanislav (1921-2005), Altaramäische Grammatik mit Bibliographie, Chrestomathie und Glossar, Leipzig 1975; 1983; 1986; 1990.

Biblisch-aramäische

Grammatiken

· Bauer, Johannes (1878-1937), und Pontus Adalbert Leander (1872-1935), Grammatik des Biblisch-Aramäischen, Halle an der Saale 1927; Hildesheim, Zürich und New York 1962; 1969; 1981; 1995.

· Kautzsch, Emil Friedrich, Grammatik des Biblisch-Aramäischen. Mit einer kritischen Erörterung der aramäischen Wörter im Neuen Testament, Leipzig 1884.

Samaritanisch-aramäische

Grammatik

· Macuch, Rudolf (1919-1993) , Grammatik des samaritanischen Aramäisch, Studia Samaritana, Band IV, Berlin 1982.

Targumisch-aramäische Grammatik

· Dalman, Gustaf Hermann (1855-1941), Grammatik des Jüdisch-Palästinischen Aramäisch. Nach den Idiomen des Palästinischen Talmud, des Onkelostargum und Prophetentargum und der Jerusalemischen Targume. Aramäische Dialektproben, Leipzig 1894; 1905; Darmstadt 1960; 1978; 1981; 1989.

Babylonisch-talmudisch-aramäische

Grammatik

· Frank, Yiṣḥak, Grammar for Gemara. An Introduction to Babylonian Aramaic, Jerusalem 1975; 1995; Grammar for Gemara and Targum Onkelos. An Introduction to Aramaic, Jerusalem 2016.

· Schlesinger, Michel, Satzlehre der aramäischen Sprache des Babylonischen Talmuds, Veröffentlichungen der Alexander-Kohut-Stiftung, Band I, Leipzig 1927; Hildesheim, Zürich und New York 1995.

Christlich-palästinensisch-aramäische

Grammatik

· Müller-Kessler, Christa, Grammatik des Christlich-Palästinisch-Aramäischen, Texte und Studien zur Orientalistik, Band 6, Hildesheim, Zürich und New York 1991.

Biblisch-aramäisches

Wörterbüch

· Gzella, Holger, Aramäisches Wörterbuch, Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, Band IX, Stuttgart 2016.

Samaritanisch-aramäisches

Wörterbuch

·

Altenmüller, H., und Avraham

Ṭal,

A Dictionary of Samaritan Aramaic, Handbook of Oriental

Studies, Abteilung 1: Der Nahe und der Mittlere Osten, Band 50, 2 Bände, Leiden

und Boston 2000.

Wörterbücher

zu Targum, Talmud und Midrasch

· Dalman, Gustaf Hermann, Aramäisch-Neuhebräisches Handwörterbuch zu Targum, Talmud und Midrasch, Frankfurt am Main 1901; Frankfurt am Main 1922; Göttingen 1938; Hildesheim, Zürich und New York 1987.

· Frank, Yiṣḥak,

The Practical Talmud Dictionary, Jerusalem 1991; 1994; 2001; 2016.

· Jastrow, Marcus, ספר

מלים . Dictionary of the Targumim, Talmud Babli, Yerushalmi and Midrashic

Literature, 2 Bände, New York 1903; 1996.

· Levy, Jacob, Neuhebräisches und chaldäisches Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim nebst Beiträgen von Heinrich Leberecht Fleischer, 4 Bände, Leipzig 1876. 1879. 1883. 1889; Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim, Nachträge und Berichtigungen von Lazarus Goldschmidt, Berlin und Wien 1924; Darmstadt 1963.

· Sokoloff, Michael, A Dictionary of

Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic and Geontic

Periods, Dictionarys of Targum, Talmud and Midrash,

Band III, Publications of the Comprehensic Aramaic

Lexicon Project, Ramat-Gan, Baltimore und London 2002.

· Sokoloff, Michael, A Dictionary of

Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period, Dictionarys

of Targum, Talmud and Midrash, Band II, Publications of the Comprehensic

Aramaic Lexicon Project, Ramat-Gan, Baltimore und London 2002.

Christlich-palästinensische

und syropalästinensische Wörterbücher

· Schulthess, Friedrich, Lexicon Syropalæstinum, Berlin 1903.

· Schwally, Friedrich Zacharias (1863-1919), Idioticon des christlich-palästinensischen Aramäisch, Gießen 1893.

Altaramäische

Textausgaben

·

Müller-Kessler,

Christa, The Catechism of Cyril of Jerusalem in the Palestinian Aramaic

Version, Corpus of Christian Palestinian Aramaic, Band V, Groningen 1999.

· Müller-Kessler, Christa, und Michael

Sokoloff, The Christian Palestinian Aramaic. New Testament Version from the

Early Period Gospels, Corpus of Christian Palestinian Aramaic, Band II A,

Groningen 1998.

· Müller-Kessler, Christa, The

Christian Palestinian Aramaic. Old Testament and Apokrypha

Version from the Early Period, Corpus of Christian Palestinian Aramaic, Band I,

Groningen 1997.

· Rosenthal, Franz (1914-2003), An Aramaic Handbook, Porta Linguarum Orientalium Neue Folge X, 4 Bände, Wiesbaden 1967.

· Schwiderski, Dirk, unter Mitarbeit von Walter Bührer und Benedikt Hensel, Die alt- und reichsaramäischen Inschriften, Band 1: Konkordanz, Fontes et Subsidia ad Bibliam pertinentes, Band 4, Berlin 2008; Band 2: Texte und Bibliographie, Fontes et Subsidia ad Bibliam pertinentes, Band 3, Berlin 2004.

Mandäisch

Mandäisch ist eine südostaramäische Sprache. Sie wird von den Mandäern, einer gnostischen Religionsgemeinschaft, verwendet, die von Mani (216-276) gegründet worden war.

·

Lidzbarski, Mark

(Abraham Mordechai; 1861-1928), Das Johannesbuch der Mandäer,

Gießen 1915.

· Lidzbarski, Mark, Ginza. Der Schatz oder Das große Buch der Mandäer, Göttingen 1925; Quellen der Religionsgeschichte, Band 13, Gruppe 4, Göttingen 1978. (Übersetzung und Erklärung).

· Macuch, Rudolf (1919-1993), Handbook

of Classical and Modern Mandaic, Berlin 1965.

· Petermann, Julius Heinrich (1801-1876), Ginza smāla und yamīna, in: Thesaurus sive Liber Magnus, Leipzig 1867.

Literatur

zum Altaramäischen

·

Altheim, Franz, und Ruth Stiehl, Die aramäische

Sprache unter den Achaimeniden. Geschichtliche

Untersuchungen, 3 Lieferungen des ersten BandesFrankfurt

am Main 1959-1963.

· Gzella, Holger, A Cultural History of Aramaic from the Beginning to the Advent of Islam, Handbook of Oriental Studies, Section: The Near and Middle East 111, Leiden 2015; Aramäisch. Weltsprache des Altertums. Eine Kulturgeschichte von den neuassyrischen Königen bis zur Entstehung des Islams, München 2023.

Neuaramäisch

·

Arnold, Werner, Lehrbuch des Neuwestaramäischen,

Vorwort von Otto Jastrow, Semitica

Viva. Series Didadctica, Band 1, Wiesbaden 1989;

2006.

· Bergsträßer, Gotthelf (1886-1933), Glossar des neuaramäischen Dialekts von Maʽlūla, Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 15, 4, Leipzig 1921; Nendeln (Liechtenstein) 1966

· Jastrow, Otto, Laut- und Formenlehre des neuaramäischen Dialekts von Midin im Tūr Abdin, Wiesbaden 1967; 1993.

· Jastrow, Otto, Lehrbuch der Ṭuroyo-Sprache, Semitica Viva. Series Didactica, Band 2, Wiesbaden 1992; 2002.

· Jastrow, Otto, und Shabo Talay, Der neuaramäische Dialekt von Midyat (Miḏyoyo, Wiesbaden 2019.

· Sabar, Yona, A Jewish Neo-Aramaic

Dictionary, Semitica Viva, Band 28, Wiesbaden 2002.

· Spitaler, Anton (1910-2003), Grammatik des neuaramäischen Dialekts von Maʽlūla, Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 23, 1, Leipzig 1938; Nendeln (Liechtenstein) 1966.

· Waltisberg, Michael, Syntax des Ṭuroyo, Wiesbaden 2016.

Tanach

Tanach bezeichnet als Abkürzung für: Tora (Weisung, die fünf Bücher Moses), Nebiʼim (Propheten) und Ketuvim (Schriften) die Hebräische Heilige Schrift.

Biblia Hebraica, ed. Kittel (BHK)

Grundlage für diese Edition war die sogenannte Rabbinerbibel, herausgegeben von Jakob ben Ḥayim ibn Adoniya (geboren um 1470, gestorben vor 1538), Venedig 1524/1525 bei Daniel Bomberg. Die Rand- und weitergehenden Notizen (Masora parva et magna) fehlten. Im kritischen Apparat gab Kittel Textvarianten aus masoretischen Handschriften und antiken Übersetzungen an, vor allem aus der Septuaginta, aus dem samaritanischen Pentateuch und aus der Vulgata.

Die Masoreten (Überlieferer, vom aramäischen mesăr) brachten zwischen 780 und 930 in Tiberias (am See Genezareth) die Vokalisation und Akzentsetzung in den Bibeltext ein, der bisher nur mit Konsonanten überliefert worden war. Sie stützten sich bei dieser Arbeit auf die mündliche Tradition, folgten aber den Aussprache- und Gesangstraditionen, die sich allmählich eingebürgert hatten und nicht immer die ältesten waren. Daher haben die alten Übersetzungen hohen Wert; denn sie geben einen vormasoretischen Text wieder.

Paul Kahle verwandte als Grundlage für die zweite Auflage (1937) den Codex Leningradensis aus St. Petersburg. Dieser älteste vollständige masoretische Text stammt aus dem Jahre 1008 nach Christus. Kahle nahm auch die Masora parva auf. Mitherausgeber waren Georg Albrecht Alt und Otto Eißfeldt.

Seit dem Jahr 1951 wurden Varianten aus Qumranhandschriften in einem eigenen kritischen Apparat angegeben, nämlich aus Jesaja und Habakuk.

· Biblia Hebraica, herausgegeben von Rudolf Kittel (1863-1929), Leipzig 1906; herausgegeben von Paul Kahle, 2 Bände, Stuttgart 21929-1937. (Die zahlreichen Nachdrucke werden nicht angegeben.)

Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS)

Für diese dritte Auflage, die zunächst in Einzelbänden erschien und ab 1977 vollständig vorlag, wurde der Codex Leningradensis nochmals herangezogen. Die Bücher 1 und 2 Chronik wurden, wie im Codex Leningradensis, an den Schluß des Buches gestellt.

Für die vierte Auflage (1990) wurden der textkritische Apparat und die Masora überarbeitet.

· Biblia Hebraica Stuttgartensia, herausgegeben von Karl Elliger und Wilhelm Rudolph, unter Mitarbeit von Hans Peter Rüger, Joseph Ziegler und Gerard Emmanuel Weil, Stuttgart 31967-1977; 41990.

· The Masorah

of Biblia Hebraica Stuttgartensia. Introduction and

Annotated Glossary, Page H. Kelley, Daniel S. Mynatt und Timothy G. Crawford,

Grand Rapids, Michigan und Cambridge (UK) 1998; Die Masora der Biblia Hebraica Stuttgartensia.

Einführung und kommentiertes

Glossar, Übersetzung von

Martin Rösel, Stuttgart 2003.

Biblia Hebraica Quinta (BHQ)

Da neue Handschriften aufgetaucht waren und sich auch die textkritische Erforschung weiterentwickelt hatte, wurde eine neue Auflage initiiert. Der textkritische Apparat ist größer geworden und zusätzlich folgt ein ausführlicher Kommentar, sowohl zu den Textvarianten als auch zur Masora parva et magna.

· Biblia Hebraica Quinta, herausgegeben von A. Schenker, Y. A. P. Goldman, A. van der Kooij, G. J. Norton, S. Pisano, J. de Waard und E. D. Weis, Stuttgart 52004ff. Bisher sind neun Bände erschienen: Genesis, Leviticus, Deuteronomium, Richter, Zwölfprophetenbuch, Hiob, Sprichwörter, Megilloth (Ruth, Hoheslied, Qoheleth, Klagelieder und Esther) sowie Esra und Nehemia.

Philippson und Zunz

· Die Israelitische Bibel, Ludwig Philippson (1811-1889), 3 Bände, Leipzig 1839.1841.1844; 1849.1854.1858; Die hebräische Bibel, revidiert von Walter Homolka, Hanna Liss und Rüdiger Liwak, 3 Bände, Freiburg im Breisgau, Basel und Wien 2015f; 2018; 2021.

· Die vier und zwanzig Bücher der Heiligen Schrift, nach dem masoretischen Texte unter der Redaction von Leopold Zunz (Jom Tov Lippmann Zunz; 1794-1886) übersetzt von H. Arnheim, Julius Fürst und M. Sachs, Berlin 1837-1839; 1866; Basel 1980: 1995; Tel Aviv 1997; Tel Aviv und Stuttgart 2008.

Buber-Rosenzweig

· Die fünf Bücher der Weisung, Martin Buber und Franz Rosenzweig, 5 Bände, Berlin 1934; Die Schrift, Band 1, Köln und Olten 1954; Heidelberg 1987; Stuttgart 1992; Gütersloh 2021.

· Bücher der Geschichte, Martin Buber und Franz Rosenzweig, Die Schrift, Band 2, Berlin 1934; Köln und Olten 1956; Stuttgart 1992; Gütersloh 2021.

· Bücher der Kündung, Martin Buber und Franz Rosenzweig, Die Schrift, Band 3, Berlin 1934: Köln und Olten 1966; Stuttgart 1992; Gütersloh 2021.

· Das Buch der Preisungen, Martin Buber, Berlin 1935.

· Die Schriftwerke, Martin Buber, Die Schrift, Band 4, Köln und Olten 1962; Stuttgart 1992; Gütersloh 2021.

Plaut

· The Torah. A Modern Commentary, herausgegeben von W. Günther Plaut, New York 1981; Die Tora in jüdischer Auslegung, Übersetzung und Bearbeitung von Annette Böckler, Einleitung von Walter Homolka, 5 Bände, Gütersloh 1999; München 42011.

Septuaginta

Die meisten Bücher der hebräisch-aramäischen Bibel wurden von 250 bis 100 vor Christus in Alexandria der Überlieferung nach von „siebzig“ (septuaginta) Übersetzern ins Griechische (Koinē) übertragen; die Übersetzung der restlichen Bücher folgte bis 100 nach Christus.

Die Bedeutung der Septuaginta liegt darin, daß damals Handschriften zur Verfügung standen, die heute verloren sind. Außerdem liegt der Übersetzung ein vormasoretischer Text zugrunde, der Zugang zur älteren hebräischen und aramäischen Sprachgestalt gewährt.

Textausgaben

· The Old Testament in Greek According

to the Septuagint, Henry Barclay Swete (1835-1917), 3 Bände,

Cambridge 1887; 1896; 1901; 1909; 1912; 1925; 1930.

· Septuaginta. Id est Vetus

Testamentum græce iuxta LXX interpretes, Otto

Gustav Alfred Rahls (1865-1935), 2 Bände, Stuttgart

1935; 1965.

· Septuaginta. Vetus Testamentum Græcum, Alfred Rahlfs, Rudolf Smend, Reinhard Gregor Kratz, Hermann Spieckermann, Robert Hanhart, Eduard Lohse, Reinhard Feldmeier, Ekkehard Mühlenberg und Heinz-Günther Nesselrath, 24 Bände, Göttingen 1931-2015. (Ein Drittel der Septuaginta wurde noch nicht kritisch herausgegeben.)

Übersetzung

und Kommentar

· Septuaginta deutsch. Das griechische Alte Testament in deutscher Übersetzung, Martin Karrer und Wolfgang Kraus, 2 Bände, Stuttgart 2009.

· Septuaginta deutsch. Erläuterungen und Kommentare zum griechischen Alten Testament, Martin Karrer und Wolfgang Kraus, 2 Bände, Stuttgart 2011.

Konkordanz

· A Concordance of the Septuagint and

the Other Greek Versions of the Old Testament (Including the Apocryphal Books),

Edwin Hatch und Henry A. Redpath, 3 Bände, Oxford

1897; Graz 1975.

Wörterbücher

· A Greek-English Lexicon of the

Septuagint, J. Lust, E. Eynikel, K. Hauspie und G.

Chamberlain, 2 Bände, Stuttgart 1992; 1994; 1996;

2003.

· A Greek-English Lexicon of the

Septuagint, Takamitsu Muraoka, Löwen 2009.

· Septuaginta-Vokabular, Friedrich Rehkopf, Göttingen 1989.

Grammatiken

· Selections from the Septuagint, F.

C. Conybeare und St. George Stock, Boston, Massachusetts 1905; A Grammar of

Septuagint Greek, Grand Rapids, Michigan 1980.

· A Grammar of the Old Testament in

Greek According to the Septuagint, Henry St. John Thackeray, Cambridge 1909;

Hildesheim, Zürich und New York 2003.

· Grammatik der Septuaginta. Laut- und Wortlehre, Robert Helbing, Göttingen 1907; 1979.

Septuaginta-Literatur

· Einleitung in die Septuaginta, Siegfried Kreuzer, Handbuch zur Septuaginta, Band 1, Gütersloh 2016.

· Die Septuaginta. Text, Wirkung, Rezeption, Wolfgang Kraus und Siegfried Kreuzer, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, Band 325, Tübingen 2014.

· Der historische und kulturelle Kontext der Septuaginta, Walter Ameling, Handbuch zur Septuaginta, Band 4, Gütersloh 2024.

· Die Theologie der Septuaginta, Hans Ausloos und Bénédicte Lemelijn, Handbuch zur Septuaginta, Band 5, Gütersloh 2020.

Hexapla

In sechs Versionen (hexapla – sechsfach) bot Origenes um das Jahr 245 den alttestamentlichen Text dar: in hebräischer Konsonantenschrift, in Umschrift durch griechische Buchstaben und in verschiedenen Versionen der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes: Aquila, Symmachos, Theodotion und in einer eigenen Rezension durch Origenes.

Die Bedeutung dieser Synopse liegt darin, daß Origenes Handschriften zur Verfügung hatte, die heute verloren sind. Außerdem überlieferte er die vormasoretische Aussprache des hebräischen Bibeltextes.

· Origenis Hexaplorum quæ supersunt sive Veterum interpretum græcorum in totum Vetus Testamentum fragmenta, Frederick Field (1801-1885), 2 Bände, Oxford 1875; Hildesheim 1964.

Deuterokanonisches und Pseudepigraphen

Einleitung

und Sammelbände

· Einleitung in die alttestamentlichen Apokryphen und Pseudepigraphen einschließlich der großen Qumran-Handschriften, Leonhard Rost, Heidelberg 1971; 1979; 1985.

· Altjüdisches Schrifttum außerhalb der Bibel, Paul Rießler (1865-1935), Freiburg im Breisgau und Heidelberg 1928; 1966; 1975; 1979; 1980; 1984; 1988.

· Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments, Emil Friedrich Kautzsch (1841-1910), 2 Bände, Tübingen 1898.1900; Hildesheim und New York 1975.

· Jüdische Schriften aus hellenistisch-jüdischer Zeit, Werner Georg Kümmel, Christian Habicht, Otto Kaiser, Otto Plöger und Josef Schreiner, 37 Bände, Gütersloh 1973-2003.

· Pseudepigrapha Veteris Testamentis Græce, herausgegeben von A. M. Denis, M. de Jonge, Sebastian Brock, Christoph Burchard und Johannes Tromp, 6 Bände, Leiden 1967-2024.

· The Apocrypha and Pseudepigrapha of the

Old Testament, Robert Henry Charles (1855-1931), 2 Bände,

Oxford 1913; 1963; 1965; 1966; 1968; 1971; 1973; 1976; 1977; 1978; 1979.

Deuterokanonische Schriften

· The Book of ben Sira in Hebrew. A

Text Edition of All Extant Hebrew Manuscripts and A Synopsis of All Parallel

Hebrew Ben Sira Texts, Pancratius C. Beentjes,

Supplements to Vetus Testamentum,

Band LXVIII, Leiden und New York 1997; 2003; Atlanta, Georgia 2006.

· Sapientia Iesu

Filii Sirach, Joseph Ziegler, Septuaginta. Vetus Testamentum Græcum,

Band 12/2, Göttingen 1965; 1980; 2016.

Pseudepigraphen

· Das sogenannte hebräische Henochbuch (3 Henoch) nach dem von Hugo Odeberg [Hugo Olsson; 1898-1973] vorgelegten Material übersetzt von Helmut Hofmann, Bonner biblische Beiträge, Band 58, Königstein im Taunus und Bonn 1984.

· The Ethiopic Version of the Book of

Enoch, Robert Henry Charles, Oxford 1906.

· The Ethiopic Version of the Book of

Jubilees, Robert Henry Charles, Oxford 1895.

· Die Oden Salomos. Griechisch – Koptisch – syrisch mit deutscher Übersetzung, Michael Lattke, Darmstadt 2011.

· Die Oden Salomos, Michael Lattke, Fontes Christiani, Band 19, Freiburg im Breisgau, Basel, Wien, Barcelona, Rom und New York 1995.

· Testamente der Zwölf Patriarchen, Robert Henry Charles, Oxford 1908.

Apokalyptik

Das griechische Wort ἀποκάλυψις (apokálypsis) bedeutet: Enthüllung (des Verborgenen), Offenbarung. In Zeiten der Bedrängnis erschienen vermehrt apokalyptische Schriften. Sie erzählten einerseits von schrecklichen Ereignissen, spendeten andererseits aber auch Trost, indem sie darauf hinwiesen, daß der Allmächtige dies alles souverän überwindet.

· Apokalyptik, Stefan Beyerle, Uni-Taschenbuch, Band 6258, Themen der Theologie, Band 15, Tübingen 2024.

· Apokalyptik, Klaus Koch und Johann Michael Schmidt, Wege der Forschung, Band 365, Darmstadt 1982.

· Apokalyptik, Michael Tilly, Uni-Taschenbuch, Band 3651, Profile, Tübingen 2012.

· Frühjüdische und urchristliche Apokalyptik. Eine Einführung, Ferdinand Hahn, Neukirchen-Vluyn 1998.

· Studien zur frühjüdischen Apokalyptik, Karlheinz Müller, Stuttgart 1991.

Messianismus

Die Erwartung eines kommenden Retters und Befreiers taucht mit den prophetischen Schriften auf. Vor allem die Erwartung des Wiederkehrenden Davids steht im Mittelpunkt.

· Alttestamentliche Christologie. Zur Geschichte der Messiasidee, Henri Cazelles (1912-2009), Einsiedeln 1983.

· The Septuagint and Messianism,

Michael A. Knibb, Bibliotheca Ephemeridum theologicarum Lovaniensium, Band

195, Löwen 2006.

· Qumram Messianism. Studies on the

Messianic Expectations in the Dead Sea Scrolls, James H. Charlesworth, Tübingen

1998.

· Messianism in the Talmudic Era, Leo

Landman, New York 1979.

· Dieux dʼhommes.

Dictionnaire des messianismes et millénarismes de lʼère

chrétienne, Henri Desroche (1914-1994), Paris 1969.

· Jewish Messianism in the Early

Modern World, Matt D. Goldish und Richard H. Popkin, Dordrecht 2001.

Schabbtaj Zvi

Er wurde 1626 in Smyrna geboren, beschäftigte sich bereits in seiner Jugend mit der Kabbala und begann ein asketisches Leben. Er hatte ein sanguinisch-melancholisches Temperament. Zur Zeit des Pogroms 1648 in Osteuropa hatte Schabbtaj eine Berufungsvision: Er sah sich als Prophet. Drei oder sechs Jahre später wurde er aus seiner Gemeinde in Smyrna ausgeschlossen und ging nach Saloniki. Nachdem er dort eine Torarolle unter einem Hochzeitsbaldachin symbolisch geehelicht hatte, wurde er auch dort ausgeschlossen und lebte danach in verschiedenen griechischen Städten. 1658 war er in Konstantinopel, studierte dort die Kabbala, wurde 1659 auch hier ausgeschlossen und kehrte nach Smyrna zurück. 1665 erklärte er sich als Messias. 1666 konvertierte er zum Islam. Er starb am 16. September 1676 in Ülgün, heute Montenegro.

· Sabbatai Zewi. Der Messias von Ismir, Josef Kastein (Julius Katzenstein; 1890-1946), Berlin 1930.

· Sabbatai Zwi. Der mystische Messias, Gershom Scholem, Frankfurt am Main 1992.

Philo von Alexandrien

·

Colson,

F. H., und Ralph Marcus, 10 Bände und 2 Ergänzungsbände, The Loeb Classical Library, London und

Cambridge, Massachusetts 1941; 1954; 1960; 1967; 1981; 1985; 1994.

· Opera qvæ svpersvnt, Leopold Cohn (1856-1915), und Paul Wendland, 7 Bände, Berlin 1896-1906.

· Die Werke in deutscher Übersetzung, Leopold Cohn, Isaac Heinemann, Maximilian Adler und Willy Theiler, 7 Bände, Berlin 21962-1964.

Geniza

Das hebräische Wort גניזה genīzā – Begräbnis, Aufbewahrung, Lager, Depot, Schatzkammer, Speicher

bezeichnet einen Aufbewahrungsort für unbrauchbar gewordene religiöse

Schriften. Die bekannteste Geniza befindet sich in der Ben-Ezra-Synagoge in

Kairo, aber es gibt solche Orte auch in anderen Ländern.

Kairoer Geniza: Texte

· Magische Texte aus der Kairoer Geniza, Peter Schäfer, Shaul Shaked und Reimund Leicht, 3 Bände, Texte und Studien zum antiken Judentum, Band 42.64.72, Tübingen 1994.1997.1999.

· The Book of Ben Sira in Hebrew. Text

Edition of All Extant Hebrew Manuscripts and A Synopsis of All Parallel Hebrew

Ben Sira Texts, Pancratius C. Beentjes, Supplements

to Vetus Testamentum,

Atlanta 2006.

· Text und Textform im hebräischen Sirach. Untersuchungen zur Textgeschichte und Textkritik der hebräischen Sirachfragmente aus der Kairoer Geniza, Hans Peter Rüger, Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, Band 112, Berlin 1970.

· Die Weisheitsschrift aus der Kairoer Geniza. Text, Übersetzung und philologischer Kommentar, Hans Peter Rüger, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, Band 53, Tübingen 1991.

· Text und Sprache der hebräischen Weisheitsschrift aus der Kairoer Geniza, G. Wilhelm Nebe, Heidelberger Orientalistische Studien, Band 25, Frankfurt am Main 1993.

· Geniza-Fragmente zur Hekhalot-Literatur, Peter Schäfer, Texte und Studien zum antiken Judentum, Band 6, Tübingen 1984.

· Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zu den Texten vom Toten Meer einschließlich der Manuskripte aus der Kairoer Geniza, Reinhard Gregor Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper, Berlin und Boston 2017f. (Bisher erschienen: Buchstaben Aleph bis Zajin; insgesamt zwei Bände.)

· A Grammar of Early Judaeo-Persian.

Grammatical and Philological Studies on the Early Judaeo-Persian Texts from the

Cairo Geniza, Paul Ludwig, Habilitationsschrift, Göttingen 2002; Wiesbaden

2013.

Kairoer Geniza: Literatur

· A Jewish Archive from the Old Cairo,

Stefan C. Reif, Richmond (Surrey, London) 2000.

· Cairo Geniza, Paul Eric Kahle (1875-1964), The Schweich Lectures of the British Academy, London 1941; London 1947; Oxford 1959; Die Kairoer Genisa. Untersuchungen zur Geschichte des hebräischen Bibeltextes und seiner Übersetzungen, Übersetzung und Bearbeitung von Rudolf Meyer, Berlin 1962.

· Documents of the Jewish Pious

Foundations from the Cairo Geniza, Moshe Gil, Leiden 1976.

· Египетские древности в Российской национальной библиотеке (Ägyptische

Altertümer in der Russischen

Nationalbibliothek St. Petersburg), Olʼga

Valentinovna Vasilʼeva, St. Petersburg 2023.

· Genizah Research After Ninety Years.

The Case of Judaeo-Arabic, Joshua Blau und Stefan C. Reif, Cambridge 1992.

· Sacred Trash. The Lost and Found

World of the Cairo Geniza, Adina Hoffman und Peter Cole, New York 2011.

· The Cambridge Geniza Collections.

Their Contents and Significance, Stefan C und Shulamit Reif, Cambridge 2002.

Genizafunde in Deutschland

Wegen ihrer versteckten Lage haben Genizatexte häufig die Zerstörung der jeweiligen Synagoge überlebt. Sie sind daher meist der einzige erhaltene schriftliche Beleg für das Leben der Gemeinde.

In Deutschland gibt es Genizafunde in Allersheim, Alsenz, Altenkunstadt, Altenschönbach, Bayreuth, Biberach an der Riß, Bruttig, Cronheim, Ediger, Freudental, Gaukönigshofen, Goßmannsdorf, Kleinsteinach, Lichtenfels, Mainz-Weisenau, Memmelsdorf, Niederzissen, Obernbreit, Reckendorf, Urspringen, Veitshöchheim, Weisenau, Wiesbaden-Delkenheim und Wiesenbronn, also vor allem in Franken, Hessen und Rheinland-Pfalz.

· Die Genisot als Geschichtsquelle, Frowald G. Hüttenmeister, in: Jüdisches Leben auf dem Lande, herausgegeben von Monika Richarz und Reinhard Rürup, Tübingen 1997, 207-218.

· Genisa. Fundorte jüdischer Buchreste auf Dachböden und in Bucheinbänden, Andreas Lehnardt, in: Biographien des Buches, herausgegeben von Ulrike Gleixner, Constanze Baum, Jörn Münkner und Hole Rößner, Kultur des Sammelns, Band 1, Göttingen 2017.

· Genisa. Verborgenes Erbe der deutschen Landjuden, Falk Wiesemann, Ausstellung in London, Gütersloh und München 1992.

· Genisot. Funde aus Synagogen, Martina Edelmann, Elisabeth Singer-Brehm und Beate Weinhold, in: Museumsbausteine. Jüdisches Kulturgut erkennen, bewahren, vermitteln, herausgegeben von Otto Lohr und Bernhard Purin, Berlin und München 2017, 97-110.

· Moderne Genisaforschung in Deutschland, Elisabeth Singer-Brehm, in: Aschkenas 32 (2022), 429-463.

Andere Genizafunde in Europa

Im angezeigten Werk werden Genizafunde besprochen, aus Italien (Bologna, Innichen, Lugo di Romagna, Otranto, Padua, Rom, San Marino und Urbino), Frankreich (Arras, 50 km südwestlich von Lille, sowie aus der Provence), aus der Schweiz und aus Spanien.

· „Habent sua fata fragmenta“. Festschrift für Mauro Perani, herausgegeben von Emma Abate, Saverio Campanini, Judith Olszowy-Schlanger und Giuseppe Veltri, Studies in Jewish History and Culture, Band 76, European Geniza. Texts and Studies, Band 7, Leiden und Boston 2025.

Genizafunde der Provinz Chorasan

· Жизнь в средневековом Хорасане. Гениза из Национальной библиотеке Израиля (Leben im mittelalterlichen Chorasan. Eine Geniza aus der Nationalbibliothek Israels), Ausstellung in der Eremitage St. Petersburg, Michail Borisovič Piotrovskij und Anton Dmitrievič Pritula, Übersetzung von David Hicks, St. Petersburg 2019.

Exegese

Ibn Ezra

Abraham ben Meir ibn Ezra (um 1092-1167) war ein Vorreiter wissenschaftlicher Bibelauslegung, weswegen er mit der jüdischen Gemeinde in Rom Schwierigkeiten bekam. Er lebte in Spanien, Italien, Frankreich und England, machte aber auch Reisen nach Nordafrika.

· Ibn Ezraʼs Commentary on the Pentateuch, Übersetzung und Anmerkungen von H. Norman Strickman und Arthur M. Silver, 6 Bände, New York 1988-2004.

· The Commentary of ibn Ezra on

Isaiah, Michael Friedländer, 3 Bände, London 1874;

New York 1964.

· Abraham ibn Ezraʼs Commentary

to the Minor Prophets. Vatican Manuscript Vat. Ebr.

75, Etan Levine, Jerusalem 1976.

Raschi

Rabbi Schlomo Jizchaki (Raschi; 1040/1041-1105, Geburt und Tod in Troyes) war ein französischer Tora- und Talmud-Kommentator.

· Raschi. Der Kommentar des Salomo b. Isak über den Pentateuch, herausgegeben von Abraham Berliner (1833-1915), Berlin 1903; Frankfurt 21905; Jerusalem 1969; Hildesheim, Zürich und New York 1999.

· Raschis Pentateuchkommentar, Übersetzung und Einleitung von Selig Pinchas haLevi Bamberger (1872-1936), Basel 2002.

Biblisch-hebräische

Dichtung

· Hebrew Poetry in the Bible. A Guide

for Understanding and for Translating, Lynell Zogbo und Ernst R. Wendland,

Helps for Translators, New York 2000.

· The Poems and Psalms of the Hebrew

Bible, Susan E. Gillingham, Oxford Bible Series, Oxford 1994.

· Word-order Variation in Biblical

Hebrew Poetry, Nicholas P. Lunn, Paternoster Biblical Monographs, Dissertation,

London 2004; Bletchley, Buckinghamshire 2006.

Bibellexika

und Handbuch zur Bibel

· Bibel-Lexikon, Herbert Haag (1915-2001), Einsiedeln 1951; 1968; Leipzig 1973; 1981; Zürich 1982.

· Biblisch-historisches Handwörterbuch. Landeskunde ˑ Geschichte ˑ Religion ˑKultur ˑ Literatur, Bo Ivar Reicke (1914-1997) und Leonhard Rost (1896-1979), 4 Bände, Göttingen 1962; 1979; 1994.

· Calwer Bibellexikon, Otto Betz, Beate Ego, Werner Grimm und Wolfgang Zwickel, Stuttgart 2003.

· Das große Handbuch zur Bibel, Pat und David Alexander, Wuppertal, Stuttgart und Innsbruck 2001.

· Archäologisches Lexikon zur Bibel, Avraham Negev (1923-2004) und Joachim Rehork, München, Wien und Zürich 1972.

Bibelatlanten

· Herders neuer Bibelatlas, Wolfgang Zwickel, Renate Egger-Wenzel, Michael Ernst und Franz Kogler, Freiburg im Breisgau, Zürich und Wien 2013; 2023.

· Historisch-geographischer Atlas zur Bibel, Carl G. Rasmussen, Neuhausen 32002.

· The Macmillan Bible Atlas, Yohanan Aharoni (1919-1976) und Michael Avi-Yonah, Jerusalem 1968; New York 1977; 1993; Der Bibelatlas. Die Geschichte des Heiligen Landes, 3000 Jahre vor Christus bis 200 Jahre nach Christus, Übersetzung von Walter Hertenstein, Bearbeitung von Joachim Rehork, Hamburg 1981; Augsburg 1998.

· The Essential Atlas of the Bible, Marcus Braybrooke, James Harpur und Felicity Cobbing, London 1998; 1999; Der große Bibel-Atlas, Übersetzung von Gina Beitscher, Hermann Ehmann, Matthias Flender, Peter Knecht, Renate Rosenthal-Heginbottom und Stefan Schreiber, Redaktion von Anja Halveland, Christiane Burkhardt, Petra Gulz und Bernd Mayerhofer, wissenschaftliche Beratung durch Jürgen Werlitz, München 2005.

· The Times Atlas of the Bible, James Bennett Pritchard (1909-1997), London 1987; Herders großer Bibelatlas, Übersetzung von Annemarie Ohler, A. Nancy Berner und Georg Gnandt, Register von Wolfgang Litzba, herausgegeben von Othmar Keel und Max Küchler, Freiburg im Breisgau, Basel und Wien 1989.

Ikonographie

zum Alten Testament

· Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testament, Hugo Greßmann, Arthur Ungnad und Hermann Ranke, Band 2: Bilder, Tübingen 1909; Berlin 1927; 1970.

· Die Ikonographie Palästinas/Israels und der Alte Orient. Eine Religionsgeschichte in Bildern, Silvia Schroer und Othmar Keel, 4 Bände, Freiburg im Üechtland 2005.2008.2011.2018.

· Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testament am Beispiel der Psalmen, Othmar Keel, Zürich, Köln und Neukirchen-Vluyn 1972; 1977; 1980; 1984; Göttingen 1996; 1997; 2021.

· The Ancient Near East in Pictures

Relating to the Old Testament, James Bennett Pritchard, Princeton, New Jersey

und London 1954; 1974.

· Wörterbuch biblischer Bilder und Symbole, Manfred Lurker, München 1973; 1978; 1987; 1990.

Biblische

Kulturgeschichte

· Grab, Sarg-, Bau- und Votivinschriften, Daniel Arpagaus, Burkhard Backer, Angelika Berlejung, Louise Gestermann, Karl Hecker, Hanna Jenni, Andrea Jörgens, Jörg Klinger, Heidemarie Koch, Ingo Kottsieper, Steven Lundström, Matthias Müller, Walter W. Müller, Anne Multhoff, Norbert Nebes, Hans Neumann, Herbert Niehr, Susanne Paulus, Carsten Peust, Daniel Schwemer, Peter Stein, Günter Wittmann und Annick Wüthrich, Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Neue Folge, Band 6, Gütersloh 2011.

· Omina, Orakel, Rituale und Beschwörungen, Annette Krüger, Tzvi Abusch, Karl Hecker, Andrea Jördens, Jörg Klinger, Heidemarie Koch, Matthias Müller, Anne Multhoff, Hans Neumann, Herbert Noehr, Carsten Peust, Rosel Pientka-Hinz, Joachim F. Quack, Miriam-Rebecca Rose, Daniel Schwemer und Peter Stein, Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Neue Folge, Band 4, Gütersloh 2008.

· Einleitung in das Alte Testament, Erich Zenger (1939-2010), Christian Frevel und Heinz-Josef Fabry, Stuttgart 92016.

· Die Pharisäer, Leo Baeck, Berlin 1934.

· The Pharisees, Joseph Sievers, Amy Jill-Levine und Jens Schröter, Chicago 2021; Die Pharisäer. Geschichte und Bedeutung, Übersetzung von Claus-Jürgen Thornton, Freiburg im Breisgau, Basel und Wien 2024.

· Religionsgeschichtliches Textbuch zum Alten Testament, Walter Beyerlin, Hellmut Brunner, Hartmut Schmökel, Cord Kühne, Karl-Heinz Bernhardt und Edward Lipiński, Grundrisse zum Alten Testament, Band 1, Göttingen 1975.

· Arbeit und Sitte in Palästina, Gustaf Dalman, 7 Bände, Schriften des Deutschen Palästina-Instituts, Band 3-10, Gütersloh 1928-1942; Hildesheim, Zürich und New York 1987.

· Edelsteine in der Bibel, Wolfgang Zwickel, Ausstellungen in Frankfurt am Main, Meersburg und Stuttgart, Mainz 2002.

· Musik in biblischer Zeit und orientalisches Musikerbe, Thomas Staubli, Andreas Marti, Silvia Schroer und Dahlia Shehata, Bibel und Orient, Freiburg im Üechtland 2007.

· Die Moabiter – Geschichte und Kultur eines ostjordanischen Volkes im 1. Jahrtausend v. Chr., Erasmus Gaß, Abhandlungen des Deutschen Palästina-Vereins, Band 38, Wiesbaden 2009.

· Namen und Orte der Bibel, Hellmut Haug, Stefan Sigloch und Karl Fröschle, Bibelwissen, Stuttgart 1981; 2001; 2002.

· Wer ist wer in der Bibel? Personenlexikon zum Buch der Bücher. Mehr als 3.500 Namen, Anja Clauberg, Rudolf-Brockhaus-Taschenbuch, Band 721, Wuppertal, 1996; 1998; 2001; 2002; 2009; 2010; 2013; 2014.

· Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testament, Hugo Greßmann, Arthur Ungnad und Hermann Ranke, Band 1: Texte, Tübingen 1909; Berlin 1926; mit Erich Ebeling, Berlin 1965; 1970.

· Textbuch zur Geschichte Israels, Kurt Galling, Elmar Edel und Eugen L. Rapp, Tübingen 1950.

· Ancient Near Eastern Texts Relating

to the Old Testament, James Bennett Pritchard, Princeton, New Jersey und London

1950; 1955; 1974; 1992.

· Historisches Textbuch zum Alten Testament, Manfred Weippert, Joachim Friedrich Quack, Bernd Ulrich Schipper und Stefan Jakob Wimmer, Grundrisse zum Alten Testament, Band 10, Göttingen 2010.

Midrasch

Ein Midrasch ist eine Bibelauslegung. Es geht darum, das jeweilige Wort der Heiligen Schrift für die Gegenwart verständlich zu erklären, Weisung für das Tun und die Lebensgestaltung zu erhalten sowie Trost und Stärkung zu finden.

· Midrasch rabba, Moše Arie Mirkin und Y. Orenstein, 11 Bände, Tel Aviv 1956-1968.

· Midrasch rabba, 2 Bände, Jerusalem 1970.

· Eine Sammlung alter Midraschim, Karl August Wünsche (1838-1912), F. Fürst, Julius Fürst, O. Straschun und M. Grünwald, 12 Bände, Bibliotheca Rabbinica, Leipzig 1880-1885; Hildesheim, Zürich, New York und Vaduz 1993. Midrasch rabba: Bereschit (Gen). Schemot (Ex). Wajikra (Lev). Bemidbar (Num). Debarim (Dtn). Esther. Ruth. Echa (Klagelieder). Mischle (Spr). Kohelet. Schir haSchirim (Hld). Außerdem: Pesikta Rab Kahana.

· Midrasch šōḥār ṭōv (gute Erleuchtung), Lemberg 1861 (Midrasch zu den Sprichwörtern und zu den Samuelbüchern).

· Tannaitische Midraschim, Karl Georg Kuhn, Henrik Ljungman und Dagmar Börner-Klein; 12 Bände, Stuttgart 1933; Rabbinische Texte, Stuttgart 1997.

· Einleitung in Talmud und Midraš, Hermann Lebrecht Strack (1846-1922), München 1921; Einleitung in Talmud und Midrasch, München 1930; 1961; Günter Stemberger, Becksche Elementarbücher, München 1976; C. H. Beck-Studium, München 1982; 1992; 2011.

Mischna

Die Mischna ist die „Wiederholung“, eine halachische (gesetzliche) Auslegung der Heiligen Schrift. Im Aramäischen sind die Tannaiten die „Wiederholer“, weil die Lehre durch ständige Wiederholung eingeprägt wurde. Das hebräische šnh entspricht dem aramäischen tnʼ oder tny – wiederholen, wörtlich: ein „zweites Mal“ sagen.

· Mischnajot. Die sechs Ordnungen der Mischna, David Hoffmann und Ascher Sammter, 6 Bände, Berlin 1887-1927; Wiesbaden 1933; Basel 1968; 1986.

· Die Mischna. Textkritische Ausgabe mit deutscher Übersetzung und Kommentar, Michael Krupp, 6 Bände, Jerusalem 2002-2006; Frankfurt am Main 2007-2017.

Tosefta

Die Tosefta (Hinzufügung, Ergänzung) steht zwischen Mischna und Talmud. Sie entstammt dem dritten nachchristlichen Jahrhundert und wird Chija bar Abba I. zugeschrieben.

· DieTosefta, Rabbinische Texte, Gerhard Kittel und Karl Heinrich Rengstorf, 19 Lieferungen, Stuttgart 1952-1965.

· Der Toseftatraktat Jom hak-Kippurim. Text, Übersetzung, Kommentar, Göran Larsson, Dissertation, Lund 1980. (Nur der erste Teil mit den Kapiteln 1 und 2 ist erschienen.)

Talmud

Der Grundbestand des Talmuds (Lernen, Lehre) ist die Mischna. Daran angefügt ist die Gemara, die Vollendung. Der Talmud ist ein unerschöpfliches Buch. Er enthält Weisungen, Lehre, Diskussionen, Bibelauslegung, Erzählungen, Rätsel, ja sogar humoristische Fragen und Anekdoten. Dabei ist seine Form äußerst knapp. Es gehört ein ausführliches Studium dazu, ihn richtig aufzufassen, das Wichtigste zu behalten und im eigenen Leben sowie in der Gemeinde zu verwirklichen.

Babylonischer

Talmud

· Talmūd Bavlī, Daniel Bomberg, 12 Bände, Venedig 1529-1533; 37 Bände, Wilna 1835; 1875-1883; 20 Bände, Jerusalem o. J.

· Der Babylonische Talmud, Lazarus Goldschmidt Elieser ben Gabriel; 1871-1950), 12 Bände, Berlin 1897-1909; Berlin 1929-1936; 1967; Frankfurt am Main 1996; 2002; 2007.

· Bibelstellenregister zum Babylonischen Talmud nach der Übersetzung von Lazarus Goldschmidt, ergänzt um Belegstellen aus Qumrantexten, García Martinez und Eibert J. C. Tigchelaar, Keltern (Enzkreis, Baden-Württemberg) 2014.

Jerusalemer

Talmud

· Talmūd Yerušalmī, Daniel Bomberg, 4 Bände, Venedig 1523; Wilna 1922; Jerusalem o. J.

· Übersetzung des Talmud Yerushalmi, herausgegeben von Martin Hengel, Jacob Neusner, Friedrich Avemaria, Hans-Jürgen Becker, Frowald Gil Hüttenmeister, Charles Horowitz, Heinz-Peter Tilly, Peter Schäfer, Andreas Lehnardt, Vladislav Slepoj und Gerd A. Wewers, 34 Bände, Tübingen 1975-2016.

Literatur

zum Talmud

· Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch, Ernst Friedrich Paul Billerbeck, 4 Bände, München 1922.1924.1926.1928; 1956; 1961; 1965; 1969; 1974f; 1982f; 1985f; 1994; Rabbinischer Index. Verzeichnis der Schriftgelehrten. Geographisches Register, herausgegeben von Joachim Jeremias in Verbindung mit Kurt Adolph, Band 5, München 1956; Band 6, München 1961; Band 5 und 6 in einem Buch, München 1974. Hermann Lebrecht Strack, der als Herausgeber angeführt wird, hat lediglich seinen Namen hergegeben, um das Werk bekanntzumachen.

· Einleitung in den Thalmud, Hermann Lebrecht Strack, Leipzig 1887; 1894; Institutum Judaicum (Berlin), Schriften, Band 2, Leipzig 1908; Einleitung in Talmud und Midraš, München 1921; Einleitung in Talmud und Midrasch, München 1930; 1961; Günter Stemberger, Becksche Elementarbücher, München 1976; Beck-Studium, München 1982; 1992; 2011.

· Talmud-Lexikon, Zadoq ben Ahron, Köln und Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach) 2006.

Targum

Das Targum (Übersetzung) ist die Übertragung der hebräischen Heiligen Schrift ins Aramäische. Stellenweise werden dabei auch midraschartige Auslegungen gegeben.

· Chaldäisches Lehrbuch aus den Targumim des Alten Testaments, Georg Benedict Winer und Julius Fürst, Leipzig 21804.

· The Bible in Aramaic, Based on Old

Manuscripts and Printed Texts, Alexander Sperber, 4 Bände

in 5 Büchern, Leiden 1959.1962.1968.1973.

Haggada

Die Haggada (Erzählung) wird am Vorabend des Pesachfestes vorgelesen. Der Jüngste fragt: „Warum ist diese Nacht unterschieden von allen anderen Nächten?“ Daraufhin wird die Befreiung des Volkes Israel aus ägyptischer Fron dargelegt. – Der Text entstand um 1350 in Spanien.

Die Amoräer (die Berichtenden) waren palästinensische und babylonische Gelehrte des 3. bis 5. Jahrhunderts, die das Gesetz „erzählt“ haben. Ihre Überlieferung wird Haggada genannt, im Gegensatz zur Halacha, der Gesetzesauslegung.

Pesach-Haggada

· Die Pessach-Hagadah, Herzlia 2003.

· Hagadah schel Peßach, M. Lehmann, Frankfurt am Main 1903; Basel 1962.

Pesiqda

Pesiqda bedeutet: Abschnitt. Es handelt sich um den Lesungsabschnitt des jeweiligen Sabbats. Dies ist die älteste Predigtsammlung zu ausgewählten Sabbaten (Tora- oder Prophetenlesung). Sie stammt aus dem Palästina des 5. Jahrhunderts. Rabbi Kahana (4. Jahrhundert) wird zu Beginn genannt, ist aber nicht der Verfasser dieses Werkes.

· Pesiqda de rav Kahana, herausgegeben von Salomon Buber (1827-1906) und Bernard Mandelbaum, 2 Bände, Lyck 1868; Wilna 1925; New York 1962; 1987; Jerusalem o. J.

Halacha der

Amoräer

· Die Agada der babylonischen Amoräer. Ein Beitrag zur Geschichte der Agada und zur Einleitung in den babylonischen Talmud, Wilhelm Benjamin Seʼew (zeʼev – Wolf) Bacher (1850-1913), Straßburg 1878; Frankfurt am Main 1913; Hildesheim, Zürich und New York 1967.

· Die Agada der palästinensischen Amoräer, Wilhelm Benjamin Seʼew Bacher, 3 Bände, Straßburg 1892.1896.1899; Hildesheim, Zürich und New York 1992.

· Die Agada der Tannaiten, Wilhelm Benjamin Seʼew Bacher, 2 Bände, Straßburg 1884.1890; 1903; Berlin 1965f.

Periodisierung: Tannaiten

Periodisierung: Amoräer

Halacha

Halacha bedeutet: Lebenswandel und weist auf das Ziel seiner Regelung hin. Der Begriff kommt vom hebräischen הלך haláḵ – gehen, wandeln. Es geht darum die Lebensführung nach den 613 Geboten und Verboten auszurichten.

· Schulchan Aruch (šulḥān ʿarūḥ – gedeckter Tisch), Josef Karo (1488-1575), 9 Bände, Jerusalem 1992.1994.1996.1999-2004; 2011-2017. Dieses Werk legt die Gesetze und Verbote des Tanachs und des Talmuds dar und beschränkt sich dabei auf häufig vorkommende Fälle.

· Schulchan Aruch, Michael Creizenach, 4 Bände, Frankfurt am Main 1833.

· Kizzur Schulchan Aruch, Solomo ben Joseph Ganzfried (1804-1886), Wilna 1864; 1900; Übersetzung und Vokalisierung von Selig Pinchas haLevi Bamberger, 2 Bände, Frankfurt am Main 1930; Basel 1957; 1964; 1978; 1988; 2016.

Chasidim

Chasidim (ḥasidīm) sind die Frommen. Die Bewegung des Chasidismus entstand im 18. Jahrhundert in Osteuropa. Um einen Zadík (ṣaddīq – Gerechter) scharen sich Jünger, die er unterweist. Oft zeichnet er sich durch die Gabe der Heilung und der Prophetie aus.

Quellen des

Chasidismus

· Die Geschichten vom Baʽal Schem Tov. Schivche ha-Bescht, Karl E. Grözinger, Ruth Berger, Uli Faber, Veronika Lipphardt, Sigrid Senkbeil und Rachel Elior, Jüdische Kultur, Band 2, 2 Bände, Wiesbaden 1997.

· Die Erzählungen der Chassidim, Martin Mordechai Buber, Zürich 1949; 2014. Der Nachteil dieses weitverbreiteten Werkes ist, daß Buber alle halachischen Texte und Äußerungen der von ihm zitierten Personen wegließ, da er die Halacha als überholt ansah.

· Die Geschichten des Rabbi Nachman, Martin Mordechai Buber, Frankfurt am Main 1906.

· Die Legende des Baalschem, Martin Mordechai Buber, Frankfurt am Main 1906.

Geschichte

des Chasidismus

· Geschichte des Chassidismus, Simon (Semjon Markowitsch) Dubnow (1860-1941), 2 Bände, Berlin 1931.

· Hasidism. A New History, David

Biale, David Asaf und Martin Wodzinski, Princeton, New Jersey 2018.

Kabbala und jüdische Mystik

Die Kabbala (Überlieferung) entstand im Mittelalter. Es geht um eine unmittelbare Beziehung zum Lebendigen und Leben Schaffenden. Der Zohar (Abglanz des Lebendigen) entstand im mittelalterlichen Spanien.

Die Kabbala beschäftigt sich mit der Auslegung der hebräischen Buchstaben, mit dem Lebensbaum (Sephirōṯ), mit dem Tempel, dem Thronwagen und der Bindung Isaaks.

Das sumerische Wort e2-gal bedeutet: Haus-groß und bezeichnet den Palast. Im

Hebräischen ist hēḵál der Tempel oder der Palast. Es

geht darum, die himmlischen Paläste zu durchschreiten, um zum

Throne des Lebendigen zu gelangen.

Der

Prophet Ezechiel (Hesekiel) beschreibt im ersten Kapitel seines Buches (Verse

15-21) den Thronwagen (merkābā). Dieser

steht für den Lebendigen selbst.

Im

Buche Genesis (Erstes Buch Moses) wird im 22. Kapitel, Vers 9, erwähnt, daß

Abraham seinen Sohn Isaak band, um

ihn auf dem Altar, den er gebaut hatte, zum Opfer darzubringen. Diese Bindung (ʿaqedāh) ist Gegenstand mystischer Betrachtungen.

„Was muß Isaak in diesen schrecklichen Sekunden durchgemacht haben?“, fragte

Sören Kierkegaard. War er danach ein gebrochener Mensch? Verfolgte, Vertriebene

und Mißhandelte aller Zeiten konnten sich in dieser Bindung unschwer

wiedererkennen.

· The Zohar, Rav Shimon bar Yochai, Rav Yehuda Ashlag und Michael Berg, 23 Bände, New York 2003.

· The Zohar, Daniel C. Matt, Pritzker

Edition, 12 Bände, Stanford, California 2004-2017.

·

Das Buch Bahir. Ein Schriftdenkmal aus der

Frühzeit der Kabbala, Gershom Scholem, Dissertation, München 1922; Leipzig

1923; herausgegeben von Robert Osten, Hamburg 2008; 2016.

·

Shaʿarē ʼōrāh

(Tore des Lichtes), Joseph ben Abraham Gikatilla (1293), Riva di Trento 1559; Mantua 1561; Krakau

1600; Offenbach 1715; Warschau 1876; Jerusalem 1970; herausgegeben von Joseph

Ben Shlomo, 2 Bände, Jerusalem 1996.

· Die Kabbala von Papus (Gérard Encausse), Übersetzung von Julius Nestler, Leipzig 1910; 1921; 1932; Wiesbaden 1981; 1983; 1986; 1996; 1998; 2004.

· Kabbala denvdata sev Doctrina Hebræorvm transcendentalis et metyphysica atqve theologica. Opvs antiqvissimæ philosophiæ barbaricæ, Christian Knorr von Rosenroth (1636-1689), 2 Bände in 4 Büchern, Sulzbach und Frankfurt am Main 1677-1684.

·

Von der mystischen Gestalt der Gottheit. Studien

zu Grundbegriffen der Kabbala, Gershom Scholem, Zürich 1962; Suhrkamp

Taschenbücher Wissenschaft, Nr. 209, Frankfurt am Main 1973; 1977; 1986; 1991;

1995; 2015.

·

Alchemie und Kabbala, Gershom Scholem, in: Eranos-Jahrbuch 46 (1977), Frankfurt am Main 1981, 1-96.

·

Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen,

Gershom Scholem, Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, Band 330, Frankfurt am Main

1980.

·

Zur Kabbala und ihrer Symbolik, Gershom Scholem,

Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, Band 13, Frankfurt am Main 1973.

· Die mystische Gestalt der Gottheit in der Kabbala, Gershom Scholem, in: Eranos-Jahrbuch XXIX (1960), Zürich 1961, 139-182.

· The Origins of Jewish Mysticism, Peter Schäfer, Tübingen 2009; Die Ursprünge der jüdischen Mystik, Übersetzung von Claus-Jürgen Thornton, Berlin 2011.

· Gut und Böse in der Kabbala, Gershom Scholem, in: Eranos-Jahrbuch XXX (1961), Zürich 1962, , 29-67.

· Zur Entwicklungsgeschichte der Kabbalistischen Konzeption der Schechinah, Gershom Scholem, in: Eranos-Jahrbuch XXI (1952), Zürich 1953, 45-107.

· De arte cabalistica libri tres. Die Kabbalistik, Johannes Reuchlin, Hebräischer Text herausgegeben von Reimund Leicht, herausgegeben von Widu-Wolfgang Ehlers und Fritz Felgentreu, Sämtliche Werke, Band II, 1, Stuttgart - Bad Cannstatt 2010.

· Die Kabbalah. Einführung ˑ Klassische Texte ˑ Erläuterungen, Johann Maier, München 1995; 2004.

· Vom Kultus zur Gnosis. Studien zur Vor- und Frühgeschichte der jüdischen Gnosis. Bundeslade, Gottesthron und Märkābā, Johann Maier, Kairos, Band 1, Salzburg 1964.

· Lebensbaum und Kabbala, Z’ev ben Shimon haLevi, München 1997.

· Übersetzung der Hekhalot-Literatur, Peter Schäfer, Klaus Herrmann, Ulrike Hirschfelder und Gerold Necker, 4 Bände, Texte und Studien zum antiken Judentum, Band 17.22.29.46, Tübingen 1987.1989. 1991.1995; Register, Tübingen 2008.

· Synopse zur Hekhalot-Literatur, Peter Schäfer, Texte und Studien zum antiken Judentum, Band 2, Tübingen 1981.

· Der verborgene und offenbarte Gott. Hauptthemen der frühen jüdischen Mystik, Peter Schäfer, Tübingen 1991.

· Die Entwickelung der Emanationslehre in der Kabbala des XIII. Jahrhunderts, Marcus Ehrenpreis, Frankfurt am Main 1895.

· Die Aqedat Jishaq. Die mittelalterliche jüdische Auslegung von Genesis 22 in ihren Hauptlinien, Rolf-Peter Schmitz, Dissertation, Köln 1976; Hildesheim 1979.

Isaak Luria (Yiṣḥaq ben Šlōmō Lūrīyā ʾAškenāzī

Sein Akronym ist Ari, der aschkenasische Rabbi Isaak.

Er wurde 1534 in Jerusalem geboren, begründete in Safed

(Galiläa) eine neue kabbalistische Schule und starb dort am 5. August 1572.

Sein Vater stammte aus Polen oder Deutschland und seine Mutter war sephardisch.

Sepharden sind Juden, die sich nach ihrer Vertreibung aus Spanien oder Portugal im Osmanischen Reich oder in Nordafrika niederließen. Auch ihre Nachkommen werden so bezeichnet. Obd 20 wird die Landschaft Sepharad genannt. Im Mittelalter wurde die Bezeichnung Sepharden auf Juden und ihre Nachkommen übertragen, die auf der Iberischen Halbinsel lebten.

Jer 51, 27 wird das Königreich Aschkenas genannt. Die Bezeichnung Aschkenasen wurde später auf deutsche Juden übertragen und danach als Bezeichnung nord-, mittel- und osteuropäischer Juden ausgeweitet.

· Einführung in die Lurianische Kabbala, Gerold Necker, Frankfurt am Main und Leipzig 2008.

· Physician of the Soul, Healer of the

Cosmos. Isaac Luria and His Kabbalistic Fellowship, Lawrence Fine, Stanford,

California 2003.

· Safed Spirituality. Rules of

Mystical Piety, The Beginning of Wisdom, Lawrence Fine und Louis Jacobs,

Mahwah, New Jersey 1984.

· The Tree of Life. Chayyim Vitalʼs

Introduction to the Kabbalah of Isaac Luria, herausgegeben

von Donald Wilder Menzi, Northvale, New Jersey 1998. Ḥayim ben Yosef Vital (1542-1620).

Sefer Jezira

Dieses „Buch der Formung/Schöpfung“, entstanden zwischen dem dritten und sechsten Jahrhundert nach Christus in Palästina und beschreibt die Entstehung der Welt (Kosmogonie) aus den hebräischen Buchstaben.

· Das Buch Jezira, Johann Friedrich von Meyer, Eveline Goodman-Thau, Christoph Schulte, Moshe Idel und Wilhelm Schmidt-Biggemann, Jüdische Quellen, Band 1, Berlin 1993.

Gebetbücher und Gottesdienst

· Gebetbuch für das Laubhüttenfest, Selig Pinchas haLevi Bamberger und Wolf Heidenheim, Rödelheim 1910; Basel 1995.

· Gebetbuch für das Neujahrsfest, Selig Pinchas haLevi Bamberger und Wolf Heidenheim, Rödelheim 1910; Basel 1995.

· Gebetbuch für das Pessachfest, Selig Pinchas haLevi Bamberger und Wolf Heidenheim, Rödelheim 1910; Basel 1995.

· Gebetbuch für das Pessachfest. Siebenter und achter Tag, Selig Pinchas haLevi Bamberger und Wolf Heidenheim, Rödelheim 1910; Basel 1995.

· Gebetbuch für das Schluß- und Freudenfest, Selig Pinchas haLevi Bamberger und Wolf Heidenheim, Rödelheim 1910; Basel 1995.

· Gebetbuch für das Wochenfest, Selig Pinchas haLevi Bamberger und Wolf Heidenheim, Rödelheim 1910; Basel 1995.

· Gebetbuch für den Versöhnungsabend, Selig Pinchas haLevi Bamberger und Wolf Heidenheim, Rödelheim 1910; Basel 1995.

· Gebetbuch für den Versöhnungstag, Selig Pinchas haLevi Bamberger und Wolf Heidenheim, Rödelheim 1910; Basel 1995.

· Sidur. Sefat emet. Gebete der Israeliten, Selig Pinchas haLevi Bamberger, Rödelheim 1903; 1923; herausgegeben von Wolf Heidenheim, Rödelheim 1933; Gebetbuch der Israeliten, Basel 1986. Im Hebräischen ist siddūr (Ordnung) das jüdische Gebetbuch für Alltag und Schabbat, sefáṯ ǣmæṯ bedeutet: Sprache der Wahrheit.

· Kaddisch. Gebete und Gebräuche für die Seelengedächtnisfeier und für die Trauerzeit, M. J. Beihoff, Düsseldorf 1990.

· Der jüdische Gottesdienst. Gestalt und Entwicklung, Leo Trepp, Stuttgart, Berlin und Köln 1994; 2004.

· Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Entwicklung, Ismar Elbogen (1874-1943), Leipzig 1913; Frankfurt am Main 1924; 1931; Hildesheim, Zürich und New York 1995.

· Das Buch der jüdischen Jahresfeste, Efrat Gal-Ed, Insel-Taschenbuch, Nr. 2697, Frankfurt am Main und Leipzig 2001.

· Methodisch geordnetes Wörterbuch zu einer Auswahl hebräischer Gebete und Psalmen nebst einem alphabetischen Wörterverzeichnis und einer hebräischen Grammatik, Michael Abraham, Frankfurt am Main 1918; 1925.

· Schaʿre Zedeq. Eine methodische Einführung in die Sprache der Bibel und des Gebetbuches, Michael Abraham, Neubearbeitung von Tefilla Kezara und Schaʿare Thora, Frankfurt am Main 1934.

Volksbücher

· Der Born Judas. Legenden, Maͤrchen und Erzaͤhlungen, Micha Josef bin Gorion (Berdyczewski; 1865-1921), 6 Bände, Leipzig 1916-1923; Von Liebe und Treue. Vom rechten Weg. Maͤren und Lehren. Weisheit und Torheit. Volkserzaͤhlungen. Kabbalistische Geschichten.

· Der Born Judas. Altjüdische Legenden, Übersetzung von Rahel bin Gorion (Ramberg; 1879-1955), Leipzig 1922.

· Der Born Judas. Märchen und Geschichten, herausgegeben und Nachwort von Emanuel bin Gorion (1903-1987), Übersetzung von Rahel bin Gorion, Berlin 1934.

· Der Born Judas. Legenden, Märchen und Erzählungen, Wiesbaden 1959; Frankfurt am Main 1973; 1981; 1993.

· Die Sagen der Juden. Jüdische Sagen und Mythen, Micha Josef bin Gorion, 5 Bände, Frankfurt am Main 1913f.1919.1926f: Von der Urzeit. Die Erzväter. Die zwölf Stämme. Mose. Juda und Israel.

Geschichte

Flavius

Josephus

· Der Jüdische Krieg, Hermann Endrös und Gerhard Wirth, München 1964; 1980; 1986.

· Geschichte des Jüdischen Krieges, Heinrich Clementz (1859-1946), Halle an der Saale 1900; Berlin 1923; Halle an der Saale 1924; Köln 1959; durchgesehen, Anmerkungen und Nachwort von Heinz Kreißig, Leipzig 1974; Wiesbaden 1978; Stuttgart 2015; Einleitung von Klaus-Dieter Eichler, Ditzingen 2019.

· Jüdische Alterthümer, Franz Kausen, 2 Bände, Köln 1852f.

· Jüdische Altertümer, Heinrich Clementz, 2 Bände, Köln 1899; Bibliothek der Gesamtliteratur des In- und Auslandes, Nr. 1329-1339; 1368-1380, 2 Bände, Berlin 1923; 1924, Köln 1959; in einem Band: Wiesbaden 1979; 1985; 1987; 1989; 1990; 1993; 1994.

· Kleinere Schriften: Selbstbiographie. Gegen Apion. Über die Makkabäer, Heinrich Clementz, Halle an der Saale 1901; Bibliothek der Gesamtliteratur des In- und Auslandes, Nr. 1466-1470, Berlin 1924; Köln 1960; Wiesbaden 1993.

· Opera recognovit Benedictus Niese (Jürgen Anton Benedikt Niese; 1849-1910), 7 Bände, Berlin 1888-1895; Wiesbaden 2004.

Jüdische

Geschichte