Altsyrisch

An den Universitäten Würzburg und Münster studierte ich die altsyrische Sprache. (Heute wird mit Syrisch der arabische Dialekt von Damaskus bezeichnet. In diesem Beitrag geht es jedoch um die alte syrische Sprache.)

Russische Autoren wie Theophan der Klausner und Makarij von Optina zitieren Isaak von Ninive, allerdings aus der griechischen Übersetzung, die an zahlreichen Stellen vom syrischen Original erheblich abweicht. Um den ursprünglichen Sinn festzustellen, hatte ich mich mit dieser Sprache zu beschäftigen.

Isaak der Syrer wurde im Jahre 676 zum Bischof von Ninive geweiht. (Dies ist der einzige Zeitpunkt seiner Biographie, der überliefert wurde.) Wegen schwerwiegender Streitigkeiten in seiner Diözese gab er bereits nach fünf Monaten sein Bischofsamt wieder auf und wurde Eremit. Seine Homilien gehören zu den Kostbarkeiten der monastischen Väterliteratur.

Isaak war Ostsyrer. Er stand also in der Tradition des Konstantinopler Patriarchen Nestorios, der Maria als Christusgebärerin bezeichnet hatte, was einer exakten theologischen Terminologie entspricht. Allerdings setzte sich Kyrillos von Alexandrien mit dem Begriff Gottesgebärerin durch und exkommunizierte Nestorios im Jahre 435. Nestorios starb im Jahr 451 oder 453. Seine Anhänger, die Nestorianer, wirkten in ihrer Missionstätigkeit bis hin nach China.

Werner Strothmann (1907-1996) habilitierte sich 1964 mit einer Arbeit über den syrischen Kirchenvater und Einsiedler Johannes von Apamea. Er lehrte an der Universität Göttingen und rief bei vielen Studenten Begeisterung hervor für den bisher vernachlässigten Bereich der syrischen Theologie.

Sebastian Paul Brock, geboren 1938, lehrte von 1974 bis 2003 am Orientalischen Institut in Oxford. Im Jahre 1985 veröffentlichte er in Kalamazoo, Michigan das Werk: „Das lichte Auge. Die geistliche Welt des heiligen Ephräm des Syrers“. Dieses Buch war für manche wie eine Offenbarung. Syrische Mystik und Spiritualität wurden zugänglich. Im Mai 2024 schloß sich Sebastian Paul Brock der Syrischen Orthodoxen Kirche an.

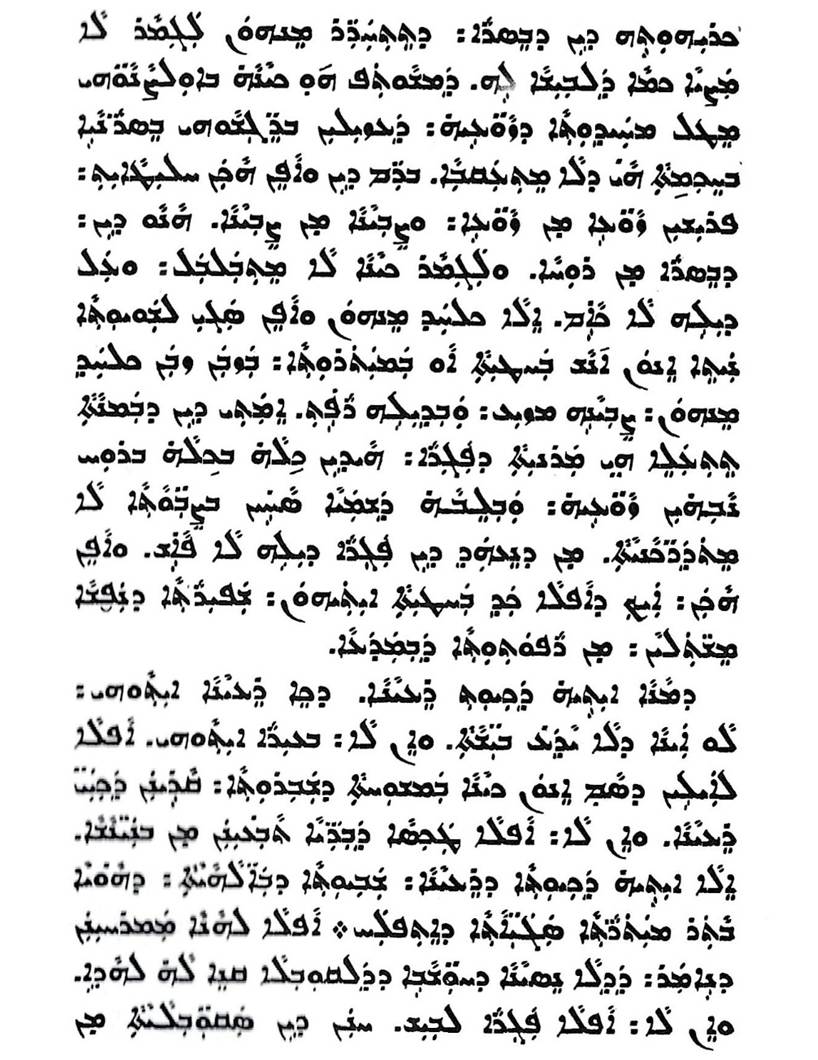

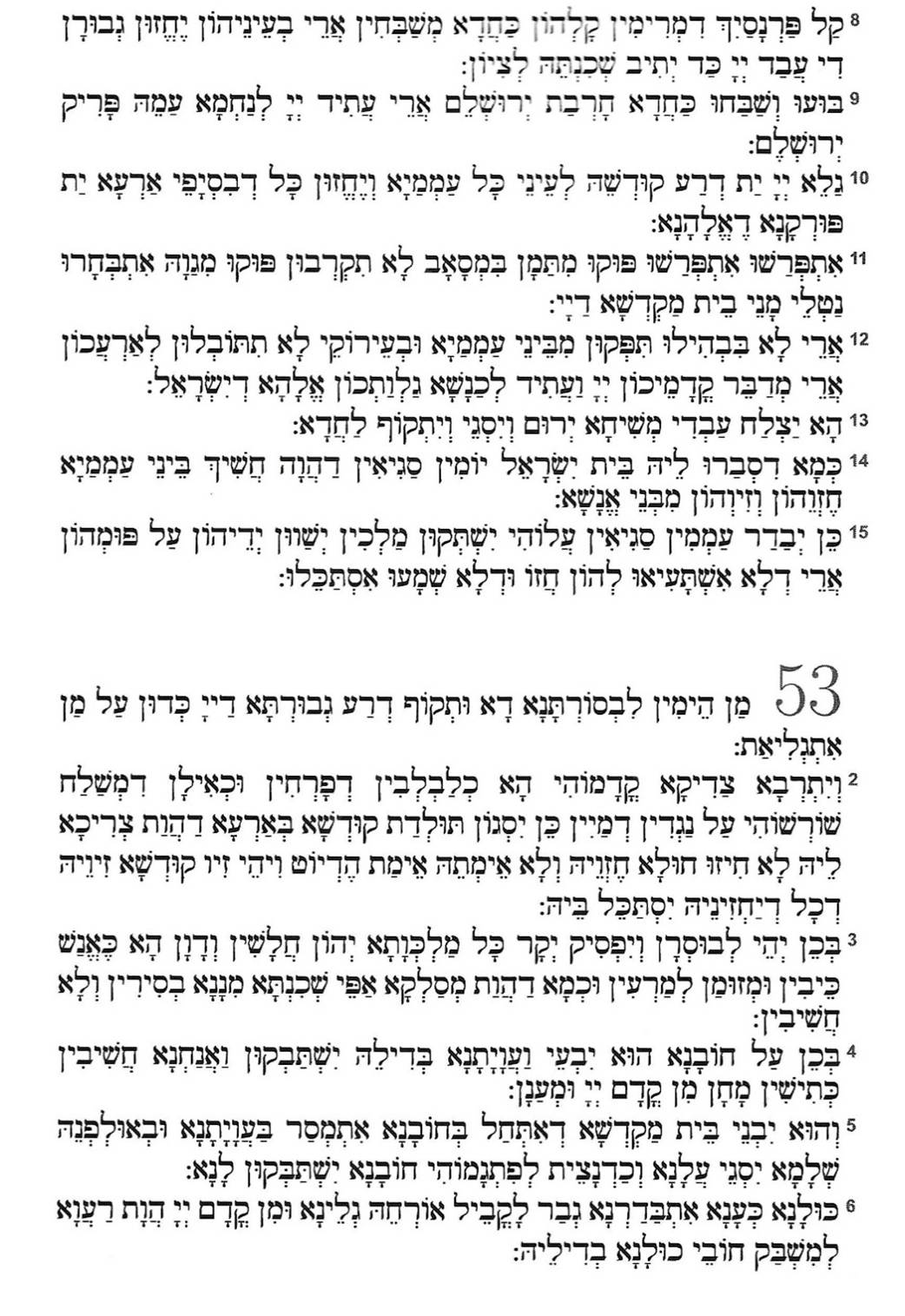

Im Syrischen gibt es drei Schriften. Die Homilien Isaaks werden in nestorianischer Schrift geschrieben:

Isaak von Ninive, Erster Teil, Homilie 3, in: Paul Bedjan, De perfectione religiosa, Leipzig und Paris 1909, 27: „Einen reinen Sinn hat nicht, wer nichts Böses kennt; das ist ein Tier. Wir sprechen auch denen nicht einen reinen Sinn zu, die auf der Stufe der Kindheit stehen. Dies hieße, von den Menschen zu fordern, nicht mehr der Ordnung der Geschöpfe anzugehören. Vielmehr bedeutet Reinheit des Sinnes, vom Göttlichen gefangen zu sein.“ (Vgl. 2 Kor 10, 5).

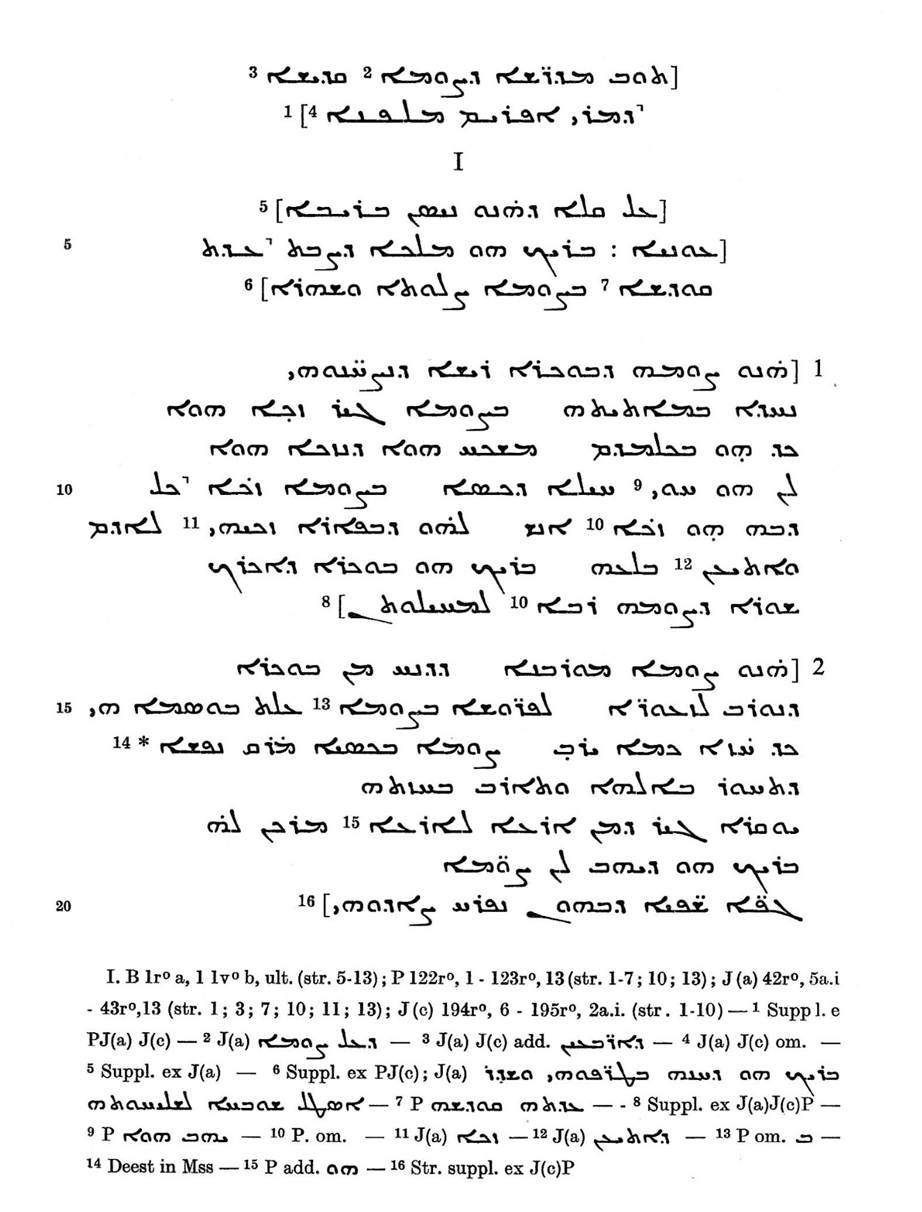

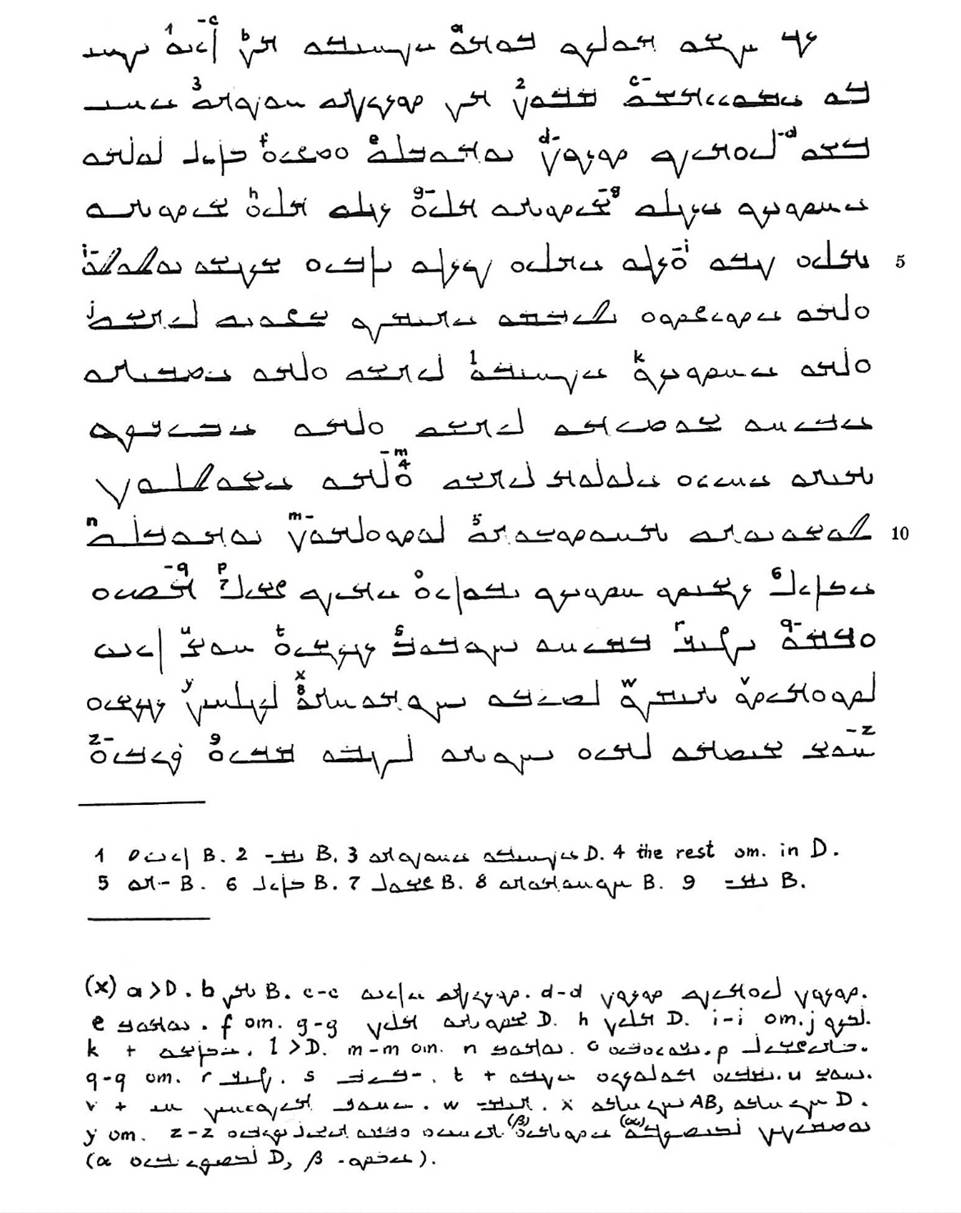

Die älteste syrische Schrift heißt Estrangela, die runde (στρογγύλη):

Ephräm der Syrer, Hymnus über das Fasten 1, herausgegeben von Edmund Beck, Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 246, Löwen 1964, 1: „Gepriesen sei, der uns das Fasten gab, die reinen Flügel, mit denen wir zu Ihm fliegen sollen.“

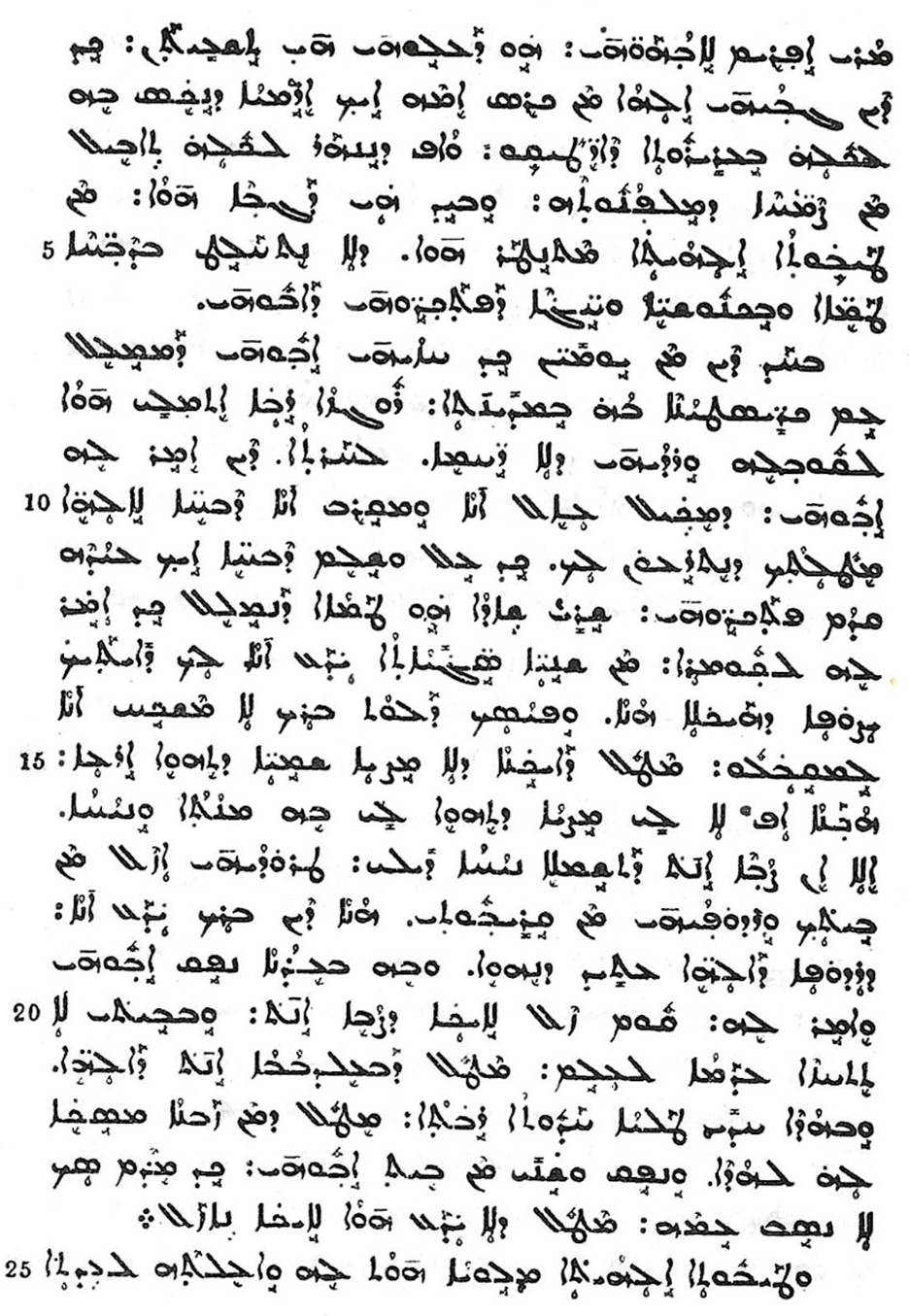

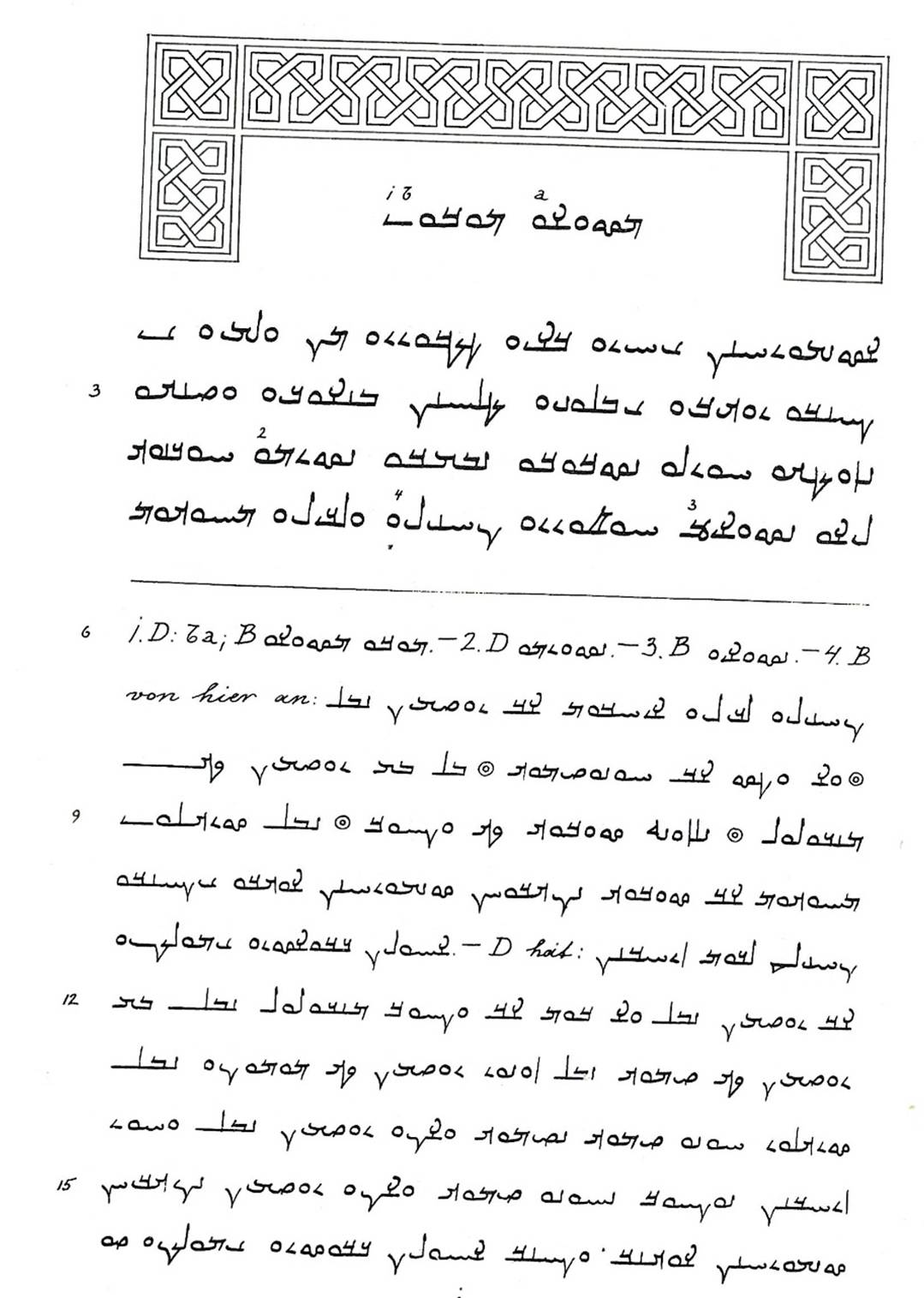

Die westsyrische, „jakobitische“ Schrift ist Ṣerto, die eingravierte, das heißt, die übliche Schrift:

Das Leben des heiligen Ephräms des Syrers, in: Carl Brockelmann, Syrische Grammatik, Leipzig 1960, 24*.

Brockelmanns Grammatik dient der schnellen Information, während Nöldekes ausführlicher und daher bei komplexen Textstellen unverzichtbar ist. Pädagogisch zugänglicher ist das Lehrbuch Muraokas; es setzt allerdings Hebräischkenntnisse voraus. Sehr brauchbar ist das Lehrbuch von Helen Younansardaroud.

Brockelmanns Wörterbuch ist eine Fundgrube für Liebhaber syrischer Etymologie. Wer die nicht kennt, wird das Lemma nicht finden, unter dem das gesuchte Wort subsummiert ist.

Für Anfänger besser geeignet ist das Wörterbuch Margoliouths, das jedes Wort, alphabetisch geordnet, in der Gestalt aufführt, in der es im Text begegnet.

Wer jedoch das ganze Wortfeld erfassen möchte, ist auf Payne Smith angewiesen:

R. Payne Smith, Thesaurus Syriacus, Band II, Oxford 1883, 3150: pulḥanā – Mühe, Anstrengung, Werk, Tat, Wirkung, Dienst, Übung, Ackerbau, Liturgie.

Isaak von Ninive verwendet dieses Wort zum Beispiel in der 72. Homilie, herausgegeben von Bedjan, Paris und Leipzig 1909, 499: „Demut ermöglicht uns auch ohne Werk (pulḥanā), tugendhaft vor Gott zu stehen.“

Makarij von Optina zitierte diese Stelle, leicht abgewandelt, in seinem Brief vom 3. November 1851, Письма к монашествующим (Briefe an Gottgeweihte), Band 5, Moskau 1863, 142: „Demut vertritt uns ohne gute Werke vor Gott.“

Es hat mir immer Freude bereitet, mit syrischen Texten zu arbeiten. Diese Sprache ist nicht so feierlich wie das biblische Hebräisch, sondern der Umgangssprache näher.

Meine Kontakte zu West- und Ostsyrern, die Teilnahme an ihrer Liturgie und die Gespräche über syrische Spiritualität gaben mir viel.

Syrisch ist Ostaramäisch. Wenn Christen von der aramäischen Sprache hören, klingeln ihnen die Ohren; denn es war die Sprache Jesu, allerdings sprach er den galiläischen Dialekt, der sich deutlich vom Reichsaramäischen unterschied. Deshalb fiel sein Jünger Petrus durch seine Mundart auf:

„Wenig später kamen die Leute, die dort standen, und sagten zu Petrus: Wahrhaftig, du bist auch einer von denen; denn deine Mundart verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne den Menschen nicht! Und alsbald krähte der Hahn.“ (Mt 26, 73f).

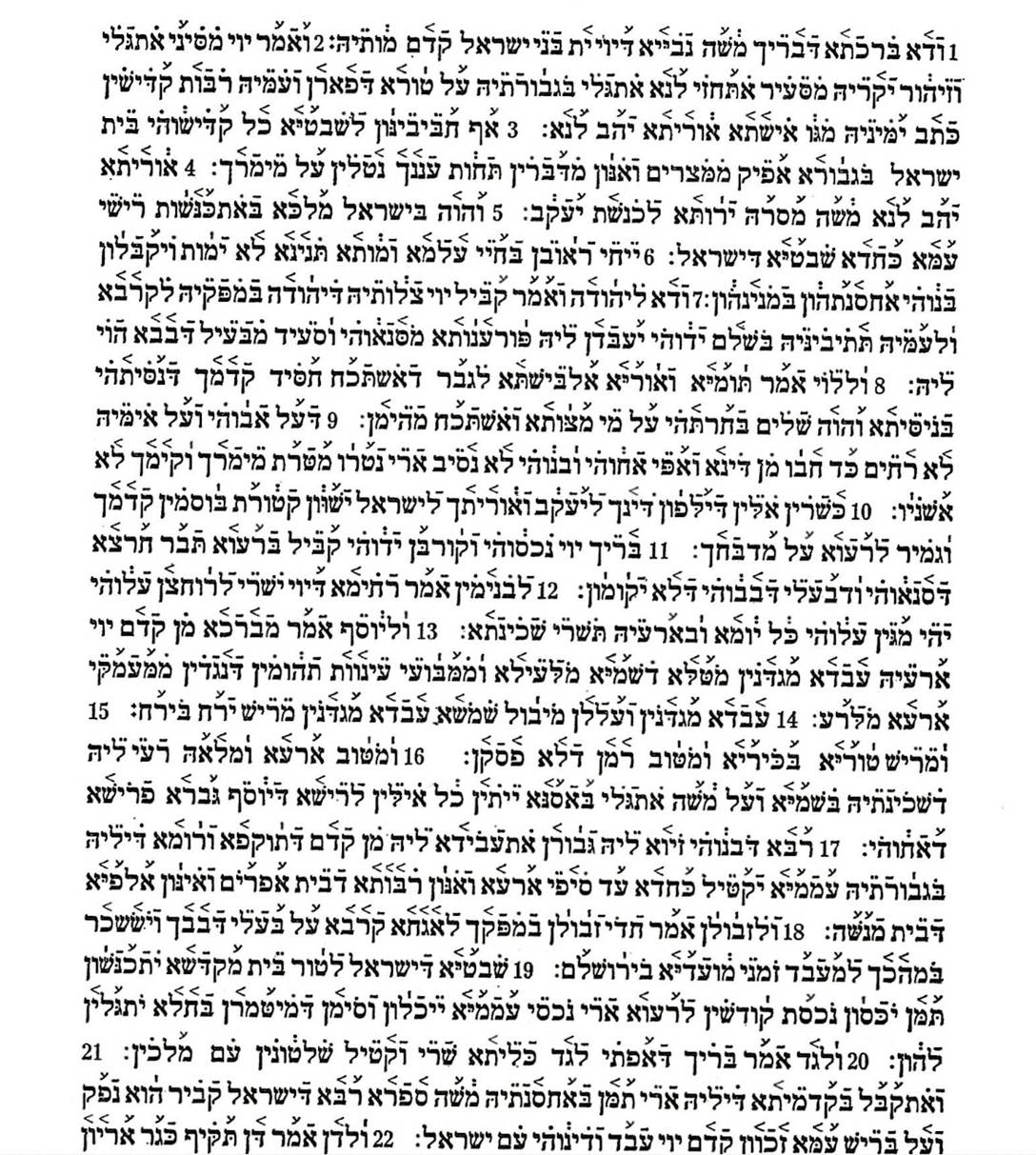

Beim palästinensischen Aramäisch wird die tiberianische Vokalisation verwendet, welche die Vokale oberhalb der Buchstaben anzeigt:

Deuteronomium 33, 1-22, Alexander Sperber, The Bible in Aramaic, Band I, Leiden 1959, 350: „Und das ist der Segen, mit dem Moses, der Prophet Gottes, die Kinder Israels segnete vor seinem Tod. Und er sprach: Es geschah, aus dem Sinai offenbarte Er sich, Der Glanz des Herrn zeigte sich ihnen aus Seʽir, Er offenbarte sich in seiner Herrlichkeit auf dem Gebirge Paran, Er trat heraus aus Tausenden von Heiligen, Ihm zur Rechten flammte vor ihnen das Feuer des Gesetzes.“

Da die hebräische Sprache nicht mehr allgemein verstanden wurde, erfolgte eine Übertragung der hebräischen Bibel ins Aramäische. Sie wird als Targum (Übersetzung) bezeichnet. An der Universität Bonn lasen wir in einem Seminar das vierte Gottesknechtslied (Jes 52f). Zusätzlich zu den im hebräischen Text genannten Schmerzensaussagen hatten die Übersetzer eigene Leiderfahrungen beschrieben. Dies berührte mich tief.

Jesaja 52f, Targum Jonathan, herausgegeben von Timothy A. Lee, Cambridge 2024, 140. Jes 53, 3: „So gehörte er zu den Verachteten und war fern der Ehre, die allen gebührt, gezeichnet von Krankheiten und ein Mensch mit Schmerzen. er wurde gerichtet wie ein Mensch der Schmerzen, er wurde gezählt unter die Übeltäter, in (seiner) Schwäche fern vom Antlitz der Einwohnung des Herrn, und er war nicht geachtet.“ Dies sind erhebliche Erweiterungen gegenüber dem masoretischen Text, der nur schreibt: „Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut.“

Mandäisch gehört zur südostaramäischen Sprachengruppe und ist die Sprache der Mandäer, einer gnostischen Religionsgemeinschaft. Manda bedeutet in dieser Sprache Erkenntnis, griechisch γνῶσις gnōsis.

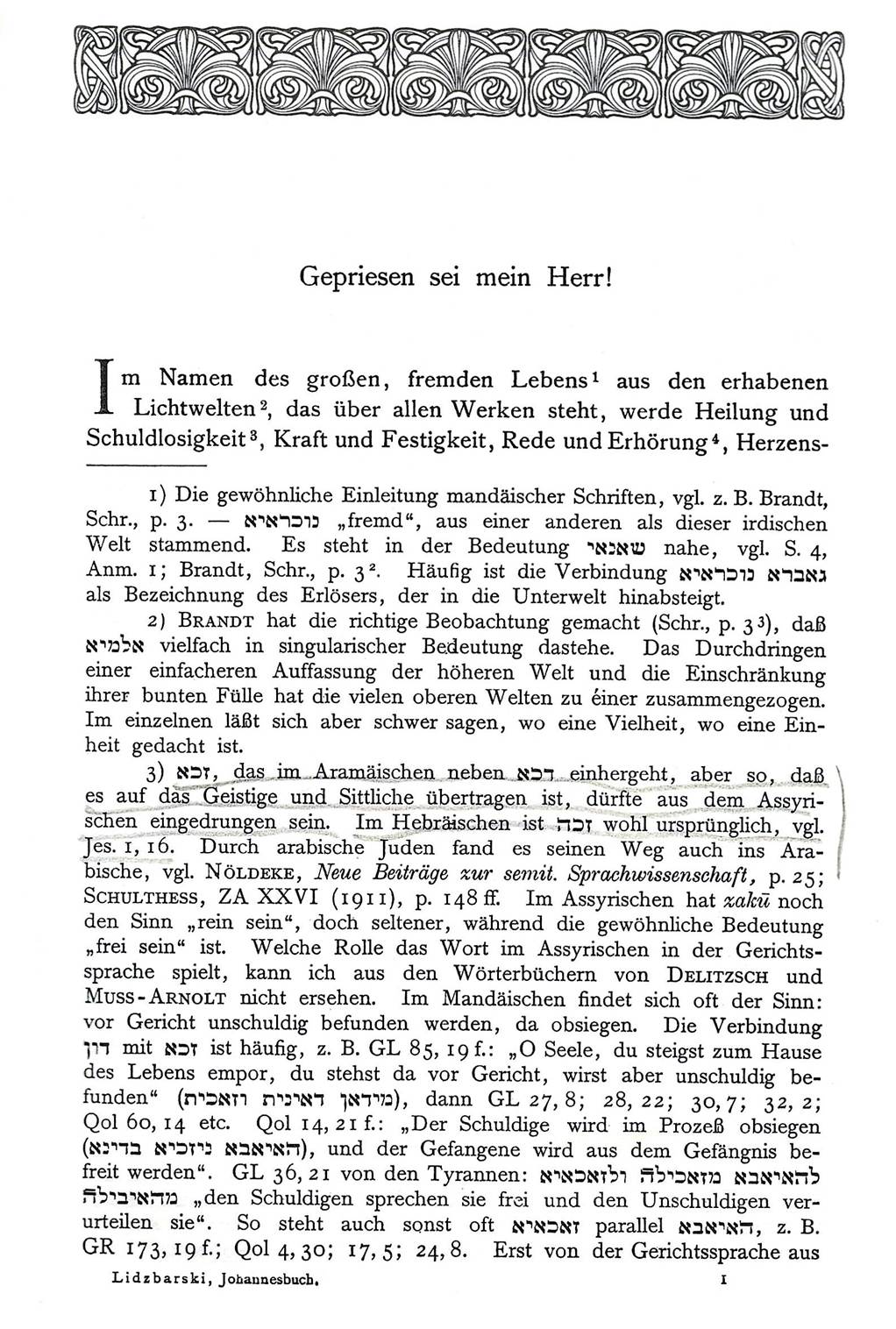

Die Erschaffung der Welt und des Menschen. Der Aufstand Satans. Ginza smāla und yamīna (Linke und rechte Ginza = Schatz), herausgegeben von J. H. Petermann, Leipzig 1867, 12f.

Mark Lidzbarski, Das Johannesbuch der Mandäer, Gießen 1915, 1*.

Lidzbarski, Johannesbuch, 1.

Schriftrollen aus den Qumranhöhlen am Nordwestufer des Toten Meeres gelangten 1947 in den Antikenhandel. Seit Philo von Alexandrien (um 15/10 vor Christus bis nach 40 nach Christus) war die Gemeinschaft der Esséner in Alexandria bekannt. Jetzt wurde allmählich essenisches Gedankengut bekannt. In Qumran wurden nicht nur hebräische, sondern auch aramäische Texte gefunden.

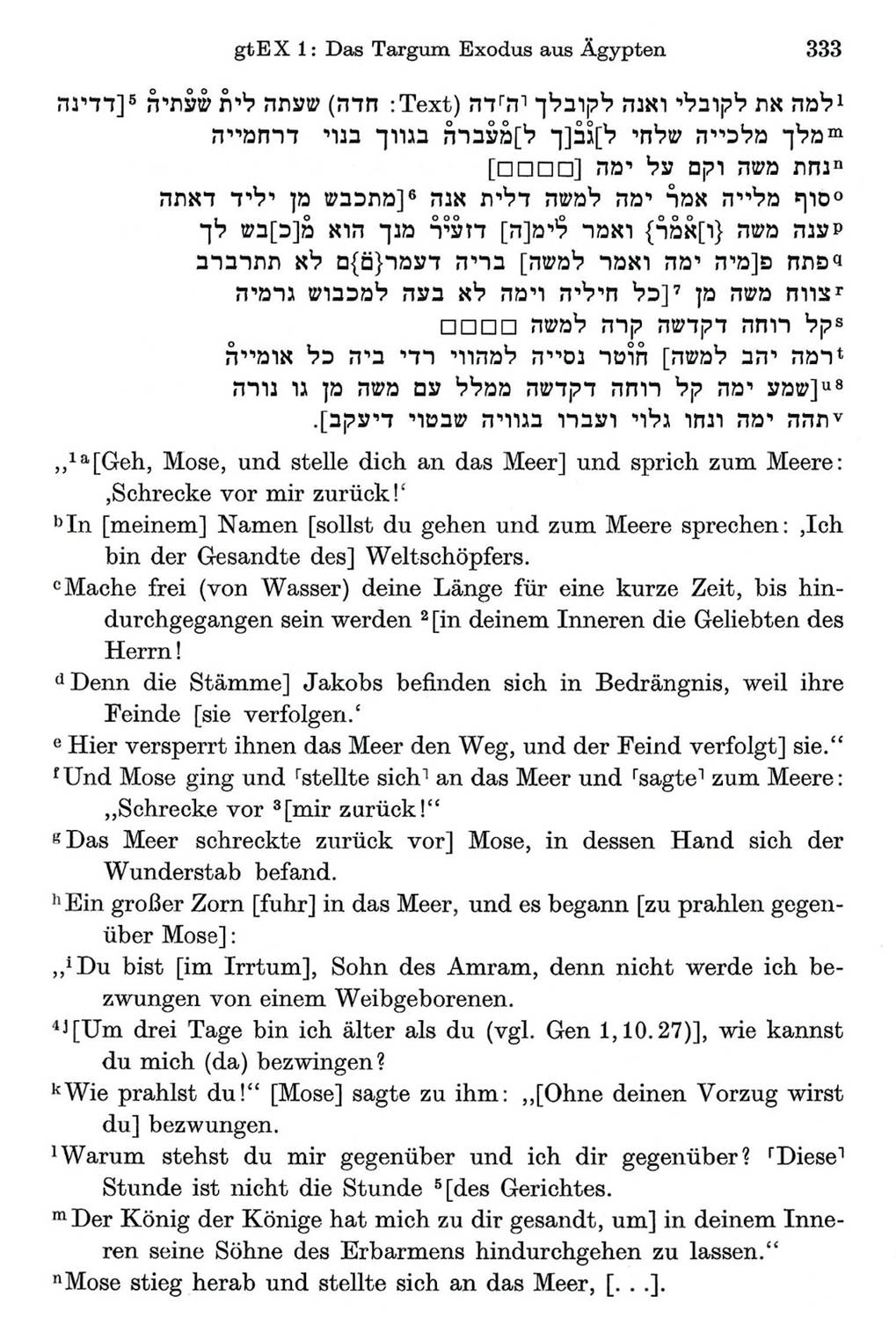

Galiläisches Exodustargum, in: Die aramäischen Texte vom Toten Meer, herausgegeben von Klaus Beyer, Band I, Göttingen 1984, 333.

Bibliographie

Altsyrische

Lehrbücher

· Brockelmann, Carl Friedrich (1868-1956), Syrische Grammatik mit Paradigmen, Literatur, Chrestomathie und Glossar, Porta linguarum orientalium, Band 5, Berlin 1899; Berlin 1905; Berlin 1912; Berlin 1925; Leipzig 1938; Leipzig 1951; Leipzig 1960; Leipzig 1962; Leipzig 1965; Leipzig 1976; Leipzig 1981; Norderstedt 2017 (Nachdruck der ersten Auflage: Berlin 1899).

· Muraoka, Takamitsu, Classical Syriac

for Hebraists, Wiesbaden 1987; 1997; 2005; 2013.

· Nöldeke, Theodor (1836-1930), Kurzgefaßte syrische Grammtik, Leipzig 1880; Leipzig 1898; mit einem Anhang von Anton Schall, Darmstadt 1966; Darmstadt 1977.

· Ungnad, Arthur Franz Eduard (1879-1945), Syrische Grammatik mit Übungsbuch, München 1913; München 1932; Hildesheim 1992; Hildesheim 2001.

· Younansardaroud, Helen, Lehrbuch Klassisch-Syrisch, Semitica et Semitohamitica Beroliensia 15, Aachen 2012; Aachen 2015; Düren 2019.

Altsyrische

Wörterbücher

· Brockelmann, Carl Friedrich, Lexicon Syriacum, Berlin 1895; Halle an der Saale 1928; Hildesheim 1966; Hildesheim 1982; Hildesheim 1995.

· Costaz, Louis, Dictionnaire syriaque-français (mit englischen und arabischen Äquivalenzen), Beirut 1963; 1986; 2002.

· Margoliouth, Jessie Payne Smith

(1856-1933), A Compendious Syriac Dictionary, Oxford 1903; 1957; 1967; 1968;

1976; 1990; 1995; 1998; 1999,

· Margoliouth, Jessie Payne Smith, Supplement to the Thesaurus Syriacus of. R. Payne Smith, Oxford 1927; Hildesheim 1981.

· Payne Smith, Robert (1818-1895), Thesaurus Syriacus, 2 Bände, Oxford 1889; Hildesheim 1999.

Literatur

zum Syrischen

· Baumstark, Anton (1872-1948), Geschichte der syrischen Literatur mit Ausschluß der christlich-palästinensischen Texte, Bonn 1922; Berlin 1968.

· Macuch, Rudolf (1919-1993), Geschichte der spät- und neusyrischen Literatur, Berlin und Boston 2009; 2019.

Altaramäische

Lehrbücher

· Margolis, Max Leopold (1866-1932), Lehrbuch der aramäischen Sprache des Babylonischen Talmuds. Grammatik, Chrestomathie und Wörterbuch, Clavis Linguarum Semiticarum, Teil III, München 1910.

· Nicolae, Daniel, und Josef Tropper, Biblisch-Aramäisch kompakt, Hesed. Hebraica et Semitica Didactica, Band 2, Kamen 2010; 2013.

Altaramäische Grammatiken

· Bauer, Johannes (1878-1937), und Pontus Adalbert Leander (1872-1935), Grammatik des Biblisch-Aramäischen, Halle an der Saale 1927; Hildesheim, Zürich und New York 1962; 1969; 1981; 1995.

· Dalman, Gustaf Hermann (1855-1941), Grammatik des Jüdisch-Palästinischen Aramäisch. Nach den Idiomen des Palästinischen Talmud, des Onkeloszatgum und Prophetentargumund der Jerusalemischen Targume. Aramäische Dialektproben, Leipzig 1894; 1905; Darmstadt 1960; 1978; 1981; 1989.

· Frank, Yiṣḥak, Grammar for Gemara. An Introduction to Babylonian Aramaic, Jerusalem 1975; 1995; Grammar for Gemara and Targum Onkelos. An Introduction to Aramaic, Jerusalem 2016.

· Macuch, Rudolf (1919-1993) , Grammatik des samaritanischen Aramäisch, Studia Samaritana, Band IV, Berlin 1982.

· Müller-Kessler, Christa, Grammatik des Christlich-Palästinisch-Aramäischen, Texte und Studien zur Orientalistik, Band 6, Hildesheim, Zürich und New York 1991.

· Schlesinger, Michel, Satzlehre der aramäischen Sprache des Babylonischen Talmuds, Veröffentlichungen der Alexander-Kohut-Stiftung, Band I, Leipzig 1927; Hildesheim, Zürich und New York 1995.

· Segert, Stanislav (1921-2005), Altaramäische Grammatik mit Bibliographie, Chrestomathie und Glossar, Leipzig 1975; 1983; 1986; 1990.

Wörterbücher

des Altaramäischen

· Altenmüller, H., und Avraham Ṭal, A Dictionary of Samaritan Aramaic, Handbook of Oriental Studies, Abteilung 1: Der Nahe und der Mittlere Osten, Band 50, 2 Bände, Leiden und Boston 2000.

· Dalman, Gustaf Hermann, Aramäisch-Neuhebräisches Handwörterbuch zu Targum, Talmud und Midrasch, Frankfurt am Main 1901; Frankfurt am Main 1922; Göttingen 1938; Hildesheim, Zürich und New York 1987.

· Frank, Yiṣḥak, The Practical Talmud Dictionary,

Jerusalem 1991; 1994; 2001; 2016.

· Gzella, Holger, Aramäisches Wörterbuch, Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, Band IX, Stuttgart 2016.

· Jastrow, Marcus, ספר

מלים . Dictionary of the

Targumim, Talmud Babli, Yerushalmi and Midrashic Literature, 2 Bände, New York

1903; 1996.

· Levy, Jacob, Neuhebräisches und chaldäisches Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim nebst Beiträgen von Heinrich Leberecht Fleischer, 4 Bände, Leipzig 1876. 1879. 1883. 1889; Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim, Nachträge und Berichtigungen von Lazarus Goldschmidt, Berlin und Wien 1924; Darmstadt 1963.

· Schulthess, Friedrich, Lexicon Syropalæstinum, Berlin 1903.

· Schwally, Friedrich Zacharias (1863-1919), Idioticon des christlich-palästinensischen Aramäisch, Gießen 1893.

· Sokoloff, Michael, A Dictionary of

Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic and Geontic Periods, Dictionarys of

Targum, Talmud and Midrash, Band III, Publications of the Comprehensic Aramaic

Lexicon Project, Ramat-Gan, Baltimore und London 2002.

· Sokoloff, Michael, A Dictionary of

Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period, Dictionarys of Targum,

Talmud and Midrash, Band II, Publications of the Comprehensic Aramaic Lexicon

Project, Ramat-Gan, Baltimore und London 2002.

Altaramäische

Textausgaben

· Müller-Kessler, Christa, The

Catechism of Cyril of Jerusalem in the Palestinian Aramaic Version, Corpus of

Christian Palestinian Aramaic, Band V, Groningen 1999.

· Müller-Kessler, Christa, und Michael

Sokoloff, The Christian Palestinian Aramaic. New Testament Version from the

Early Period Gospels, Corpus of Christian Palestinian Aramaic, Band II A,

Groningen 1998.

· Müller-Kessler, Christa, The

Christian Palestinian Aramaic. Old Testament and Apokrypha Version from the

Early Period, Corpus of Christian Palestinian Aramaic, Band I, Groningen 1997.

· Rosenthal, Franz (1914-2003), An Aramaic Handbook, Porta Linguarum Orientalium Neue Folge X, 4 Bände, Wiesbaden 1967.

· Schwiderski, Dirk, unter Mitarbeit von Walter Bührer und Benedikt Hensel, Die alt- und reichsaramäischen Inschriften, Band 1: Konkordanz, Fontes et Subsidia ad Bibliam pertinentes, Band 4, Berlin 2008; Band 2: Texte und Bibliographie, Fontes et Subsidia ad Bibliam pertinentes, Band 3, Berlin 2004.

Qumran

· Die aramäischen Texte vom Toten Meer, herausgegeben, übersetzt und gedeutet von Klaus Beyer, 2 Bände, Göttingen 1984 und 1994.

· Cook, Edward M., Dictionary of

Qumran Aramaic, University Park, PA 2021.

· Muraoka, Takamitsu, A Grammar of

Qumran Aramaic, Ancient Near Eastern Studies, Supplement 38, Löwen 2011.

· Fabry, Heinz-Josef, und Ulrich Dahmen, Herausgeber, Theologisches Wörterbuch zu den Qumrantexten, 3 Bände, Stuttgart 2011.2013.2016.

· Machiela, Daniel, A Handbook of the Aramaic Scrolls from the Qumran Caves. Manuscripts, Language and Scribal Practises, Leiden und Boston 2023.

Mandäisch

· Lidzbarski, Mark (Abraham Mordechai; 1861-1928), Das Johannesbuch der Mandäer, Gießen 1915.

· Lidzbarski, Mark, Ginza. Der Schatz oder Das große Buch der Mandäer, Göttingen 1925; Quellen der Religionsgeschichte, Band 13, Gruppe 4, Göttingen 1978. (Übersetzung und Erklärung).

· Macuch, Rudolf (1919-1993), Handbook

of Classical and Modern Mandaic, Berlin 1965.

· Petermann, Julius Heinrich (1801-1876), Ginza smāla und yamīna, in: Thesaurus sive Liber Magnus, Leipzig 1867.

Literatur

zum Altaramäischen

· Altheim, Franz, und Ruth Stiehl, Die aramäische Sprache unter den Achaimeniden. Geschichtliche Untersuchungen, 3 Lieferungen des ersten BandesFrankfurt am Main 1959-1963.

· Gzella, Holger, A Cultural History of Aramaic from the Beginning to the Advent of Islam, Handbook of Oriental Studies, Section: The Near and Middle East 111, Leiden 2015; Aramäisch. Weltsprache des Altertums. Eine Kulturgeschichte von den neuassyrischen Königen bis zur Entstehung des Islams, München 2023.

Neuaramäisch

· Arnold, Werner, Lehrbuch des Neuwestaramäischen, Vorwort von Otto Jastrow, Semitica Viva. Series Didadctica, Band 1, Wiesbaden 1989; 2006.

· Bergsträßer, Gotthelf (1886-1933), Glossar des neuaramäischen Dialekts von Maʽlūla, Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 15, 4, Leipzig 1921; Nendeln (Liechtenstein) 1966

· Jastrow, Otto, Laut- und Formenlehre des neuaramäischen Dialekts von Midin im Tūr Abdin, Wiesbaden 1967; 1993.

· Jastrow, Otto, Lehrbuch der Ṭuroyo-Sprache, Semitica Viva. Series Didactica, Band 2, Wiesbaden 1992; 2002.

· Jastrow, Otto, und Shabo Talay, Der neuaramäische Dialekt von Midyat (Miḏyoyo, Wiesbaden 2019.

· Sabar, Yona, A Jewish Neo-Aramaic

Dictionary, Semitica Viva, Band 28, Wiesbaden 2002.

· Spitaler, Anton (1910-2003), Grammatik des neuaramäischen Dialekts von Maʽlūla, Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes 23, 1, Leipzig 1938; Nendeln (Liechtenstein) 1966.

· Waltisberg, Michael, Syntax des Ṭuroyo, Wiesbaden 2016.

Semitische Sprachen

· Bergsträßer, Gotthelf (1886-1933), Einführung in die semitischen Sprachen. Sprachproben und grammatische Skizzen, im Anhang: Zur Syntax der Sprache von Ugarit von Carl Friedrich Brockelmann, München 1928; Ismaning 1975.

· Brockelmann, Carl Friedrich, Grundriß der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen, 2 Bände, Berlin 1908.1911; Hildesheim, Zürich und New York 1961; 1999; Vignate 2023.

· Brockelmann, Carl Friedrich, Semitische Sprachwissenschaft, Leipzig 1906.

· Hetzron, Robert (1937-1997), The

Semitic Languages, Routledge Language Family Description, London 1997.

· Huehnergard, John, und Naʻaman

Pat-El, The Semitic Languages, London und New York 2020.

· Kienast, Burkhart (1929-2014), Erhart Graete und Gene B. Graga, Historische semitische Sprachwissenschaft, Wiesbaden 2001.

· Lindberg, O. E., Vergleichende Grammatik der semitischen Sprachen. Lautlehre, Göteborg 1897; Norderstedt 2017.

· Moscati, Sabatino, und Anton

Spitaler, An Introduction to the comparative Grammar of the Semitic Languages,

Phonology and Morphology, Wiesbaden 1964; 31980.

· Nöldeke, Theodor, Die semitischen Sprachen. Eine Skizze, Leipzig 1887; Leipzig 1899; Breslau 2016.

· Orel, Vladimir E., und Olga Stolbova, Hamito-Semitic Etymological Dictionary. Materials for a Reconstruction, Handbuch der Orientalistik, Erste Abteilung: Der Nahe und Mittlere Osten, 18. Band, Leiden, New York und Köln 1995.

· Stempel, Reinhard, Studien zur Rekonstruktion des Protosemitischen, Habilitationsschrift, Bonn 1993; Abriß einer historischen Grammatik der semitischen Sprachen, Nordostafrikanisch-westasiatische Studien, Band 3, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris und Wien 1999.

· Weninger, Stefan, The Semitic Languages. An International Handbook, Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Band 36, Berlin und Boston 2011.

· Zimmern, Heinrich, Vergleichende Grammatik der semitischen Sprachen, Porta linguarum orientalium, Band 17, Berlin 1898.

Landeskunde

Syriens

· Syrien, Rüdiger Gogräfe, Aufnahmen von Klaus Obermeier, München 1995; 2000.

· Syrien. Hochkulturen zwischen Mittelmeer und Arabischer Wüste, Johannes Odenthal, DuMont Kunst-Reiseführer, Köln 81995.

· Syrien mit Ausflug in den Libanon, Walter M. Weiss, DuMont Reise-Taschenbuch, Köln 32000.

· Syrien. Nördlicher Landesteil der Vereinigten Arabischen Republik, Gert Strenziok, Hassan Suliak und C. Wecker, Kurt Schroeders Reiseführer, Bonn 1961.

Kulturgeschichte

Syriens

· Die geretteten Götter aus dem Palast von Tell Halaf, Nadja Cholidis und Lutz Martin, Ausstellung im Pergamonmuseum Berlin, Regensburg 2011. (Tell Halaf ist ein vorgeschichtlicher Siedlungshügel im Nordosten Syriens.)

· Land des Baal. Syrien – Forum der Völker und Kulturen, Kay Kohlmeyer und Eva Strommenger, Ausstellungen in Wien und Linz-Nordico (historisches Museum in Linz, Österreich), Mainz 1982.

· Les tresors du musée national de Damas,

Sélim Abdul Hak, Damaskus 31966.

Antiochia am Orontes

Antiochia, heute Antakya in der Türkei, war die Hauptstadt des Seleukidenreiches. Hier lebte Ignatius von Antiochia, der vor seinem Martertod berühmte und prägende Briefe an sechs christliche Gemeinden und einen an Bischof Polykarp von Smyrna schrieb. Hier predigte Johannes Chrysostomos, der spätere Erzbischof von Konstantinopel; hier schrieb Theodor von Mopsuestia seine Bibelkommentare, die gemäß der von Diodoros von Tarsos begründeten antiochenischen Exegese gegenüber der allegorischen eine historische und typologische Auslegung bevorzugte. Hier lebten die Büßerin Pelagia, Schutzpatronin der Komödianten und Schauspieler, sowie Symeon Stylites, der, wie sein Beiname besagt, auf einer Säule lebte, also ein Säulenheiliger war.

· A History of Antioch in Syria. From

Seleucus to the Arab Conquest, Glanville Downey, Princeton, New Jersey 1961.

· Ancient Antioch. From the Seleucid

Era to the Islamic Conquest, Andrea U. de Giorgi, Cambridge 2016.

· The Many Faces of Antioch.

Intellectual Exchange and Religious Diversity. Christian Era 350-450, Silke-Petra

Bergjan und Susanna Elm, Tübingen 2018.

Edessa

Edessa liegt heute in der Türkei und wird Şanliurfa oder schlicht Urfa genannt. In der Nähe liegt Göbekli Tepe mit seinen monumentalen neolithischen Tempelanlagen aus der Zeit um 10.000 vor Christus. Urfa ist identisch mit dem hurritischen Urschu. Am Hofe Abgars (Legende vom Mandylion, dem Abdruck des Antlitzes Christi) lebte der Philosoph und Theologe Bardesanes (154-222), der als erster in syrischer Sprache schrieb. Ephräm der Syrer (306-373) verlegte seinen Lehrstuhl von Nisibis nach Edessa. Der Grund dafür ist, daß Kaiser Jovian im Grenzkonflikt die Stadt Nisibis im Jahre 363 an die Perser abgetreten hatte.

· Edessa, de Stad van de Apostel Thomas. Het oudste christendom in Syrië, Albertus Frederik Johannes Klijn (1923-2012), Baarn (Provinz Utrecht) 1962; Edessa, die Stadt des Apostels Thomas. Das älteste Christentum in Syrien, Übersetzung von Manfred Hornschuh, Neukirchener Studienbücher. Ergänzungsbände zu den Biblischen Studien, Band 4, Neukirchen 1985.

· Edessa. The Blessed City, J. B.

Segal, Oxford 1970.

Qatna

Qatna lag in Westsyrien, 18 km nordöstlich von Homs und 180 km nordöstlich von Damaskus.

· Der Königspalast von Qatna, Eva Geith, Sarah Lange-Weber, Peter Pfälzner und Anne Wissing, Wiesbaden 2025.

· Die Wandmalereien aus Tall Mišrife/Qatna im Kontext überregionaler Kommunikation, Constance von Rüden, Qatna-Studien, Band 2, Wiesbaden 2011.

· Qatna. Historischer Roman aus der Zeit Echnatons, Maria Courant (Anne-Marie Wittke), Ulm 2009. Die Handlung ereignet sich 1355 bis 1332 vor Christus. Qatna verfügt über das Geheimnis der Purpurgewinnung. Die Stadt liegt am Schnittpunkt der wichtigsten Handelsrouten der Levante. Das Hethiterreich in Anatolien, das hurritische Reich am Oberlauf von Euphrat und Tigris, Babylonien im Süden des Zweistromlandes sowie Ägypten unter Amenophis III. und Echnaton ringen miteinander.

· Schätze des Alten Syrien. Die Entdeckung des Königreiches Qatna, Mīšāl al-Maqdisī, Ausstellung in Stuttgart, Darmstadt 2009.

· The Qatna Wall Paintings and the

Formation of Aegeo-Syrian Art, Heidelberg 2024.

Landeskunde Jordaniens

· Jordanien. Völker und Kulturen zwischen Jordan und Rotem Meer, Frank Rainer Scheck, DuMont Kunst-Reiseführer, Köln 22000.

· Jordanien und Libanon (Heilige Stätten), Hermann Wilcke, Franz von Caucig, Eberhard Boecker, Samir Haddad und Herbert de Caboga-Stuber, Kurt Schroeders Reiseführer, Bonn 1962.

Landeskunde des Libanons

· Baalbek. Im Bann römischer Monumentalarchitektur, Margarete van Ess und Thomas Weber, Zaberns Bildbände zur Archäologie, Sonderbände der Antiken Welt, Mainz 1999.

· Beirut, Mikaela Aitken und Joe

Pickard, The Monocle Travel Guide Series, Berlin 2018.

· Beirut, Jessica Lee, Footprint

Focus, Bath 22014.

· Lebanon, Paul Doyle, The Bradt

Travel Guide, Chesham (Grafschaft Buckinghamshire) 2023.

· Libanon, Dietrich Höllhuber, DuMont Reise-Taschenbücher, Köln 22001.

Kulturgeschichte des Libanons

· Der alte Libanon, Karl-Heinz Bernhardt, Leipzig 1976; Wien und München 1977.

· Libanon. Kunst und Kultur, Michael Obert, Stuttgart 2000.

Aphrahat

· Ausgewählte Abhandlungen, Gustav Bickell, Bibliothek der Kirchenväter, Kempten 1874, 7-151.

· Demonstrationes I-XXII, J. Parisot,

Patrologia Syriaca, Band 1, Paris 1894.

· Demonstratio XXIII, Patrologia

Syriaca, Band 2, Paris 1907.

· Demonstrations. A Conversation with

the Jews of Mesopotamia, Eliyahu Lizorkin, Corpus scriptorium Christianorum

orientalium, Band 642, Subsidia, Band 129, Löwen 2012.

· Homilien, Georg Bert und Adolf Harnack, Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, Band 3, Nr. 3f, Leipzig 1888.

· Unterweisungen, Peter Bruns, 2 Bände, Fontes christiani, Band 5, 1 und 2, Freiburg im Breisgau, Basel und Wien, Barcelona, Rom und New York 1991.

· Das Christusbild Aphrahats des Persischen Weisen, Peter Bruns, Dissertation, Bochum 1988; Hereditas, Band 4, Bonn 1990.

Balai von

Qennešrin

· Ausgewählte Gedichte, Gustav Bickell, Bibliothek der Kirchenväter, Kempten 1872, 65-108.

· Ausgewählte Schriften der syrischen Dichter, P. S. Landersdorfer, Bibliothek der Kirchenväter, Band 6, Kempten und München 1913, 57-99.

· Hymns, Vincent Michael, Armando

Elkhoury, Rodrigue Constantin und Kathleen E. McVey, Syriac Treasures, Band 3,

Washington 2023.

Dadišo Qaṭraya

· Commentaire du livre dʼAbba Isaïe (logoi I-XV), René Draguet, Corpus scriptorum christianorum orientalium, Band 326f, Scriptores syri, Band 144f, Löwen 1972.

· Commentaire sur le Paradis des Pères,

David Phillips, 3 Bände, Sources chrétiennes, Band 626-628, Paris 2022.

Ephräm der

Syrer

· Ausgewählte Schriften, Pius Zingerle, 3 Bände, Bibliothek der Kirchenväter, Kempten 1870.1873. 1876.

· Ausgewählte Schriften, Otto Bardenhewer (1851-1935), Sebastian Euringer (1865-1943) und Adolf Rücker (1880-1948), 2 Bände, Bibliothek der Kirchenväter, Band 37.61, Kempten und München 1919. München 1928.

· Carmina Nisibena, Edmund Beck, 2 Bände, Corpus scriptorum christianorum orientalium, Band 218.241, Scriptores syri, Band 92.103, Löwen 1961.1963.

· Ἔργα, Konstantinos G. Frantzolas, 7 Bände, Thessalonike 1988-1998.

· Hymnen de fide. Edmund Beck, 2 Bände, Corpus scriptorum christianorum orientalium, Band 154f, Scriptores syri, Band 73f, Löwen 1955.

· Hymnen de ieiunio, Edmund Beck,2 Bände, Corpus scriptorum christianorum orientalium, Band 246f, Scriptores syri, Band 106f, Löwen 1964.

· Kommentar zum Diatessaron, Christian Lange, 2 Bände, Fontes christiani, Band 54 / 1 und 2, Turnhout 2008.

Evagrios

Pontikos

· À Euloge, . Les vices opposés aux vertus,

Charles-Antoine Fogielman, Sources chrétiennes, Nr. 591, Paris 2017.

· Ad monachos. Ad virginem. Institutio ad monachos, Christoph Joest, Fontes christiani, Band 51, Freiburg im Breisgau, Basel und Wien 2012.

· Briefe aus der Wüste, Gabriel Bunge, Sophia. Quellen östlicher Theologie, Band 24, Trier 1986; Weisungen der Väter, Band 18, Beuron 2013.

· Chapitres sur la prière, Paul Géhin,

Sources chrétiennes, Nr. 589, Paris 2017.

· Der Praktikos. Der Mönch. Hundert Kapitel über das geistliche Leben, Gabriel Bunge, Weisungen der Väter, Band 6, Beuron 42022.

· Die große Widerrede. Antirrhetikos, Leo Trunk, Anselm Grün und Fidelis Ruppert, Quellen der Spiritualität, Band 1, Münsterschwarzach 2010; 2013.

· Evagriana, J. Muyldermans, in : Le Muséon 44 (1931), 37-68.

· Le « De oratione » dʼÉvagre le Pontique en syriaque et en

arabe, Irenée Hausherr, in : Orientalia Christiana Periodica 5 (1939),

7-71.

· Le gnostique ou À celui qui est digne de

la science, Antoine (1915-2000) und Claire Guillaumont (1916-2005), Sources

chrétiennes, Nr. 356, Paris 1980.

· Les six Centuries des « Kephalaia Gnostica », Antoine Guillaumont. Patrologia Orientalis, Band 28, Nr. 1, Paris 1958.

· Scholies à lʼEcclésiaste, Paul Géhin, Sources

chrétiennes, Nr. 397, Paris 1993.

· Scholies aux Proverbes, Paul Géhin,

Sources chrétiennes, Nr. 340, Paris 1987.

· Sur les pensées, Paul Géhin und Claire

Guillaumont, Sources chrétiennes, Nr. 438, Paris 1998.

· Traité pratique ou Le moine, Antoine und

Claire Guillaumont, 2 Bände, Sources chrétiennes, Nr. 170f, Paris 1971.

· Über die acht Gedanken, Gabriel Bunge, Würzburg 1992.

· Chapitres des disciples dʼÉvagre, Paul Géhin, Sources chrétiennes,

Nr. 514, Paris 2007.

· Werke, Wilhelm Frankenberg, Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Philologisch-historische Klasse, Neue Folge, Band XIII, Nr. 2, Berlin 1912.

· Les versions syriaque et arménienne. Leur

valeur–Leur relation–Leur utilisation, Irenée Hausherr, Orientalia Christiana,

Band XXII, Nr. 2, Rom 1965.

· Akedia. Die Lehre des Evagrios Pontikos vom Überdruß, Gabriel Bunge, Beuron 72017.

· „Die Lehren der heiligen Väter“ (Regula Benedicti 73, 2), Aufsätze zu Evagrios Pontikos aus drei Jahrzehnten. Festgabe zum 70 Geburtstag von Gabriel Bunge, herausgegeben von Jakobus Kaffanke, Weisungen der Väter, Band 11, Beuron 2011.

· Drachenwein und Engelsbrot. Die Lehre des Evagrios Pontikos von Zorn und Sanftmut, Gabriel Bunge, Beuron 22018.

· Gastrimargia. Wissen und Lehre der Wüstenväter von Essen und Fasten. Dargestellt anhand der Schriften des Evagrios Pontikos, Eremos, Band 3, Berlin 22015.

· Geistliche

Vaterschaft. Christliche Gnosis bei Evagrios Pontikos, Studia patristica et

liturgica, Beiheft, Nr. 23, Regensburg 1988; Paternité spirituelle. La gnose chrétienne chez Évagre le

Pontique, Gabriel Bunge, Spiritualité orientale, Nr. 61, Bégrolles-en-Mauges

1994.

· „In

Geist und Wahrheit“. Studien zu den 153 Kapitel über das Gebet des Evagrios

Pontikos, Gabriel Bunge, Hereditas, Band 27, Bonn 2010; «En esprit et

vérité ». Études sur la traité

Sur la prière dʼÉvagre

le Pontique, Spiritualité orientale, Nr. 93, Bégrolles-en-Mauges 2016.

Isaak von

Antiochien

· Ausgewählte Gedichte, Gustav Bickell, Bibliothek der Kirchenväter, Kempten 1872, 109-191.

· Ausgewählte Schriften der syrischen Dichter, P. S. Landersdorfer, Bibliothek der Kirchenväter, Band 6, Kempten und München 1913, 103-248.

· Opera omnia syriace arabiceque, Gustav Bickell, 2 Bände, Gießen 1873.1877.

Isaak von

Ninive

· Ausgewählte Abhandlungen, Gustav Bickell, Bibliothek der Kirchenväter, Kempten 1874, 273-408.

· De perfectione religiosa, Paul

Bedjan, Paris und Leipzig 1909; The Ascetical Homilies, New Jersey 2007.

· Discorsi spirituali. Capitoli sulla

conoscenza, Preghiere, Contemplazione sullʼargomento della gehenna, Altri

opusculi, Paolo Bettiolo, Padri orientali, Magnano (Biella) 1985; 1990 (Dritter

Teil, Kapitel 1-3).

· Due discorsi ritrovati della Quinta parte di Isacco di Ninive ?, in : Orientalia Christiana Periodica, 79 (2013), 61-112.

· Headings on Spiritual Knowledge. The

Second Part, Chapters 1-3, Sebastian Paul Brock, Popular Patristic Series,

Yonkers, New York 2022.

· Λόγοι ἀσκητικοί, Marcel Pirard, Heiliger Berg Athos 2012.

· Mystic Treatises, Arent Jan Wensinck (1882-1939), Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afdeling letterkunde, Neue Reihe, Teil XXIII, Nr. 1, Amsterdam 1923; Wiesbaden 1969.

· Terza collezione, Sabino Chialà, 2 Bände, Corpus scriptorum christianorum orientalium, Band 637f, Scriptores syri, Band 246f, Löwen 2011.

· The Ascetical Homilies, D. Miller, Boston 1984.

· “The Second Part”. Chapters IV-XLI,

Sebastian Paul Brock, 2 Bände, Corpus scriptorum christianorum orientalium,

Band 554f, Scriptores syri, Band 224f, Löwen 1995.

· Isacco di Ninive e il suo

insegnamento spirituale, Luigi dʼAyala Valva, Sabino Chialà und Lisa Cremaschi,

Tagung in Bose 2022, Magnano 2023.

Jakob von

Sarug

· Ausgewählte Gedichte, Gustav Bickell, Bibliothek der Kirchenväter, Kempten 1872, 193-287.

· Ausgewählte Schriften der syrischen Dichter, P. S. Landersdorfer, Bibliothek der Kirchenväter, Band 6, Kempten und München 1913, 251-431.

· Der Prophet Hosea, Werner Strothmann, Göttinger Orientforschungen, I. Reihe: Syriaca, Band 5, Wiesbaden 1973.

· Homiliæ selectæ, Paul Bedjan, Sebastian Paul Brock und Heleen Murre - van den Berg, Piscataway, New Jersey 2006.

· Homily on the Apostle Thomas and the Resurrection of Our Lord, Philip

Michael Forness, Edmund

Beck, 2 Bände, Corpus scriptorum christianorum orientalium, Band 691,

Scriptores syri, Band 266, Löwen 2022.

Jausep Ḥazzaya

· Briefe über das christliche Leben und verwandte Schriften. Ostsyrische Mystik des 8. Jahrhunderts, Gabriel Bunge, Sophia. Quellen östlicher Theologie, Band 21, Trier 1982.

· I capitoli di conoscenza. Centurie

I-V, Raffaele Pugliese, Patrologia Orientalis, Band 58, Lieferung 3, Turnhout

2023, 594-874.

· On Providence, Nestor Kavvadas,

Texts and Studies in Eastern Christianity, Band 8, Leiden 2016.

Johannes

von Apamea

· Briefe, Lars Gösta Rignell (1908-1981), Dissertation, Lund 1941.

· Drei Traktate, Lars Gösta Rignell, Lunds Universitets årsskrift, Neue Folge, Abteilung 1, Band 54, Nr. 4, Lund 1960.

· Kohelet-Kommentar, Werner Strothmann, Göttinger Orientforschungen, I. Reihe: Syriaca, Band 30, Wiesbaden 1988.

· Sechs Gespräche mit Thomasios. Der Briefwechsel zwischen Thomasios und Johannes und drei an Thomasios gerichtete Abhandlungen, Werner Strothmann (1907-1996), Patristische Texte und Studien, Band 11, Berlin und New York 1972.

Johannes

von Dalyatha

· Briefe, Matthias Binder, Paradies der Väter, Beuron 2019.

· Geistliche Reden, Matthias Binder, Paradies der Väter, Beuron 2019.

· La collection des lettres, Robert Beulay (1927-2007), Patrologia Orientalis, Band 39, Lieferung 3, Turnhout 1978, 258-538.

· The Letters, Mary T. Hansbury,

Piscataway, Texts from Christian Late Antiquity, New Jersey 2006.

Johannes

von Lykopolis

· Ein Dialog über die Seele und die Affekte des Menschen, Sven Dedering, Leiden, Leipzig, Uppsala und Den Haag 1936.

Kyrillonas

· Ausgewählte Schriften der syrischen Dichter, P. S. Landersdorfer, Bibliothek der Kirchenväter, Band 6, Kempten und München 1913, 3-54.

· Deux poèmes, François Graffin, in : LʼOrient syrien 10 (1965), 307-330.

· LʼAgneau véritable, Dominique Cerbelaud, Chevetogne

1984.

· Sämmtliche Gedichte, Gustav Bickell, Bibliothek der Kirchenväter, Kempten 1872, 7-63.

Liber

Graduum

· Kmosko, Michael, Patrologia Syriaca, Teil 1, Lieferung 3, Paris1926.

· The Book of Steps. The Syriac Liber

Graduum, Robert A. Kitchen und Martien F. G. Parmentier, Cistercien Studies

Series, Band 196, Kalamazoo, Michigan 2004.

Paradies der Väter

· Acta martyrum et sanctorum vel Paradisus

Patrum, Paul Bedjan, 7 Bände, Paris 1890.1892.1894.1896f.

· ‛Ananīšō, The Book of Paradise, being the Histories and

Sayings of the Monks and Ascetics of the Egyptian Desert, Ernest Alfred Thompson Wallis Budge,

London und Leipzig 1904; The Paradise or Garden of the Holy Fathers, being

Histories of the Anchorites, Recluses, Monks, Coenobites and Ascetic Fathers of

the Deserts of Egypt netween A. D. CCL and A. D. CCCC circiter, 2 Bände, London

1907.

Philoxenos von Mabbug

· A Letter, Sent to a Novice, Gunnar

Olinder, Göteborgs Högsskolas årsskrift, Band 47, Nr. 21, Göteborg 1941.

· Die Christologie des Philoxenus von Mabbug. Studien zu den drei Traktaten über die Trinität und die Menschwerdung des Gott Logos mit Edition und Übersetzung des syrischen Textes, Dissertation, Bonn 2019; Wiesbaden 2020.

· La lettre à Patricius dʼÉdesse, René Lavenant, Patrologia

Orientalis, Band 30, Paris 1963.

· The Discourses, Robert A. Kitchen, Collegeville, Minnesota 2014.

Rabbula von

Edessa

· Sämmtliche Prosa-Schriften, Gustav Bickell, Bibliothek der Kirchenväter, Kempten 1874, 153-271.

· The Rabbula Corpus, Robert R. Phenix

und Cornelia B. Horn, Atlanta, Georgia 2017.

Theodor von

Mopsuestia

· Commentarius in XII prophetas, H. N. Sprenger, Wiesbaden 1977.

· De incarnatione, Till Jansen, Patristische Texte und Studien, Band 65, Berlin und Boston 2009.

· In epistolas b. Pauli commentarii,

Henry B. Swete, 2 Bände, Cambridge 1880.1882; Farnborough, Hampshire 1969.

· Katechetische Homilien, Peter Bruns, 2 Bände, Fontes christiani, Band 17, 1 und 2, Freiburg im Breisgau, Basel, Wien, Barcelona, Rom und New York 1994f.

· Les homélies catéchétiques, R. Tonneau und

R. Devresse, Studi e testi, Band 145, Rom 1949.

· Syrische Katenen aus dem Ecclesiastes-Kommentar, Werner Strothmann, Göttinger Orientforschungen, 1. Reihe: Syriaca, Band 29, Wiesbaden 1988.

· Den Menschen mit dem Himmel verbinden. Eine Studie zu den Katechetischen Homilien des Theodor von Mopsuestia, Peter Bruns, Corpus scriptorum christianorum orientalium, Subsidia, Band 549, Löwen 1995.

· Die Exegese des Theodor von Mopsuestia, Rudolf Bultmann, Habilitationsschrift, Marburg 1912; herausgegeben von Helmut Feld und Karl Hermann Schelkle, Stuttgart 1984.

· Die Heilsverwirklichung bei Theodor von Mopsuestia, Günter Koch, Dissertation, Würzburg 1963; Münchener theologische Studien, 2: Systematische Abteilung, Band 31, München 1965.

© Dr. Heinrich Michael Knechten, Stockum 2025